第10回 南部町小目津公園さざれ岩~千里ヶ浜~岩代梅林~南部梅林巡検

2016.03.12

日時・時間・天気・参加人数

3月12日(土曜日) 快晴 23名参加

<<<行程>>>

<09:30>

・南部町役場集合(乗り合わせ)

<09:45>

・小目津公園到着

田辺層群基底礫岩層見学 =「さざれ石」等

<10:40>

・千里の浜到着(ウミガメ産卵場所)

田辺層群の最北域(H27年9月吉野熊野国立公園拡張登録域)

<11:05>

・高磯到着(音無川層群と田辺層群の不整合場所)

浜辺ウォークの復路、複数の会員が石炭かけら発見!

<11:45>

・昼食

<12:15>

・中屋先生レクチャー(浜の出来方は川の流れ方によって異なる等)

<13:45>

・岩代梅林到着(瓜渓累層=音無川層群羽六累層上部層)

<14:45>

・南部梅林到着(隆起が緩やかな場所)

<15:30>

・南部町役場解散

<巡検内容・説明>

小目津公園ではさざれ岩の説明と海岸におりてさざれ岩状態の浜辺を観測した。元々は目津礫岩層と呼ばれていた層であるが、最近は田辺層群と同じ層で田辺層群基底礫岩層と呼ばれている。1800万年前くらいに作られた地層である。

千里の浜をウオーク。 西北に行くと高磯というところがあるが、ここは音無川層群と田辺層群との不整合場所であり、海中の磯の形を見ても明らかである。千里の浜の形成に関しては岩石海岸であるという説明があった。通常浜というのは川の河口近くにできるが、千里の浜は 例外的である。

岩代梅林は元々瓜谷層群の山であったところを開墾した平地に作られた梅林である。この層群は昔に海溝に堆積した泥岩層であり、6000万年くらい前の地層である。

以下はW氏提供の注釈です。

田辺層群とさざれ石(みなべ町小目津)

みなべ町の小目津公園付近の海岸では「さざれ石」が観察できます。「さざれ石」とは地質学用語では「礫岩」といいます。「礫」とはいわゆる石ころのことで、石ころが堆積し固まっでできる岩石が礫岩です。

目津崎周辺の礫岩はかつて「目津礫岩層」と呼ばれ、白浜町臨海付近に分布する「塔島礫岩層」と同様、田辺層群の上に不整合に重なる、800万年前ごろに堆積した新しい地層と考えられていました。

しかし、最新の研究では「目津礫岩層」は田辺層群の最下部にあたる基底礫岩層であり、今から1500万年前ごろに堆積したと考えられるようになっています。その根拠となったのは地層のところどころに挟まる無煙炭にあります。石炭の中でも無煙炭は最も炭化が進んだものであり、800万年程度でできるものではありません。また、この無煙炭を含む地層の様子は、従来より田辺層群の基底礫岩層とされてきたみなべ町から田辺市芳養町に分布する礫岩層と共通しています。さらに塔島礫岩層に比べると固結度も高くなっています。

目津崎から続く千里浜はウミガメの産卵地として有名ですが、その北西端にある「高磯」では田辺層群と音無川層群の「不整合」が見られます。音無川層群は印南町から本宮町に連なるおよそ6000万年前ごろに堆積した地層です。田辺層群の基底礫岩層とここで接していますが、その堆積時期には約4500万年もの隔たりがあるのです。干潮時には切目方面から延びてくる音無川層群と高磯の崖をつくる田辺層群がぶつかっている様子が観察できます。

瓜谷累層と瓜渓石(みなべ町西岩代)

みなべ町の岩代大梅林付近の道路の切り割りでは黒っぽい泥岩層が観察されます。この泥岩層は音無川層群のうちの「瓜谷累層」と呼ばれる地層です。音無川層群は泥岩からなる下位の瓜谷累層(みなべ町瓜谷に因む)と砂岩泥岩互層からなる上位の羽六累層(印南町羽六に因む)に大きく二分されます。

このうち瓜谷累層の泥岩は風化により細かくなって土壌化されやすく、ウメの栽培に適していると言われます。実際、梅林が広がる地域というのは瓜谷累層の分布帯とほぼ重なってくるようです。岩代大梅林は瓜谷累層の山々を近年切り拓いてウメが植栽されていますし、南部梅林は侵食が進んで丘陵化しなだらかな山容となった土地にウメが古くから育てられてきた場所です。かつて陸から運ばれた泥が海底に堆積、固結して泥岩層となり、その後再び陸地に、そしてまた土壌となってウメを育てているのです。

この比較的軟らかい泥岩層の中にはハンマーで力一杯叩いてもなかなか割れない硬い塊が入っています。これが盆石として珍重される「瓜渓石」(田辺では「古谷石」)です。このような地層中の硬い岩塊は「ノジュール」といわれますが、瓜渓石は炭酸カルシウムを主成分とするノジュールです。

みなべ町のうめ振興館にはウメに関するさまざまな展示があり、瓜谷累層とウメ栽培地の関係が解説されています。また、立派な瓜渓石も見ることができます。

***Tlc は朝来塁層の下部の礫岩・砂岩層

日本最古の名石「さざれ石」

平安時代初期に在原業平が書いたという「伊勢物語」に、貞観5年(863)千里の浜で発見された「おもしろき石(さざれ石)」を右大臣藤原良相が浦人より譲り受け都に運んだことが記されている。

その後、この石は陽成天皇(877~84)に献上され、約500年この間「千世の神石」・「天下の名器」として歴代天皇が愛好されたという。

ところが栄光天皇(1348~51)の時代の或る夜怪しく光り人々を驚かすなどの奇怪なことがあり、広島市北部の福玉寺の僧良海に下賜されたという(さざれ石源由記)。

「さざれ石」は「万葉集」や「古今和歌集」にも見え、玉に次ぐ美石(大漢和辞典)小石・細石(広辞苑)などと称され、約700~800万年前に堆積した「目津礫層」が崩れた石で、みなべ町から白浜町にかけて見られる。

和歌山県指定文化財

天然記念物 イスノキの純林

指定年月日 昭和33年4月2日

説明

イスノキ(マンサク科)は別名「ユスノキ」「ヒョンノキ」ともいわれ、暖地多雨地帯の植物で、伊豆半島から沖縄県までの太平洋沿岸に分布している。

この小殿神社には境内面積17アール中に約110本のイスノキが群生し、幹周り1M以上帯のものが約60本、その中で最大のものは幹周り約3Mに達している。

かかることは、全国的にも稀なことであり、学術的価値も高く評価されるものである。

平成26年3月31日

みなべ町教育委員会

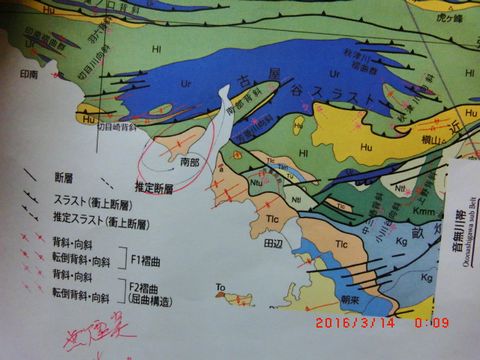

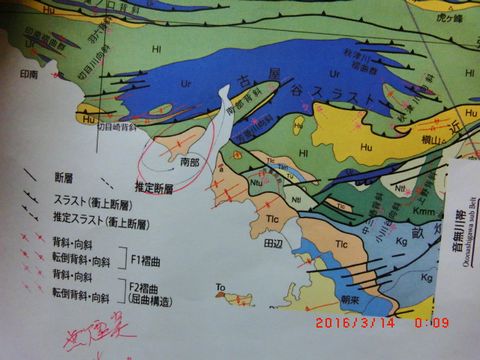

以前の地質図

3月12日(土曜日) 快晴 23名参加

<<<行程>>>

<09:30>

・南部町役場集合(乗り合わせ)

<09:45>

・小目津公園到着

田辺層群基底礫岩層見学 =「さざれ石」等

<10:40>

・千里の浜到着(ウミガメ産卵場所)

田辺層群の最北域(H27年9月吉野熊野国立公園拡張登録域)

<11:05>

・高磯到着(音無川層群と田辺層群の不整合場所)

浜辺ウォークの復路、複数の会員が石炭かけら発見!

<11:45>

・昼食

<12:15>

・中屋先生レクチャー(浜の出来方は川の流れ方によって異なる等)

<13:45>

・岩代梅林到着(瓜渓累層=音無川層群羽六累層上部層)

<14:45>

・南部梅林到着(隆起が緩やかな場所)

<15:30>

・南部町役場解散

<巡検内容・説明>

小目津公園ではさざれ岩の説明と海岸におりてさざれ岩状態の浜辺を観測した。元々は目津礫岩層と呼ばれていた層であるが、最近は田辺層群と同じ層で田辺層群基底礫岩層と呼ばれている。1800万年前くらいに作られた地層である。

千里の浜をウオーク。 西北に行くと高磯というところがあるが、ここは音無川層群と田辺層群との不整合場所であり、海中の磯の形を見ても明らかである。千里の浜の形成に関しては岩石海岸であるという説明があった。通常浜というのは川の河口近くにできるが、千里の浜は 例外的である。

岩代梅林は元々瓜谷層群の山であったところを開墾した平地に作られた梅林である。この層群は昔に海溝に堆積した泥岩層であり、6000万年くらい前の地層である。

以下はW氏提供の注釈です。

田辺層群とさざれ石(みなべ町小目津)

みなべ町の小目津公園付近の海岸では「さざれ石」が観察できます。「さざれ石」とは地質学用語では「礫岩」といいます。「礫」とはいわゆる石ころのことで、石ころが堆積し固まっでできる岩石が礫岩です。

目津崎周辺の礫岩はかつて「目津礫岩層」と呼ばれ、白浜町臨海付近に分布する「塔島礫岩層」と同様、田辺層群の上に不整合に重なる、800万年前ごろに堆積した新しい地層と考えられていました。

しかし、最新の研究では「目津礫岩層」は田辺層群の最下部にあたる基底礫岩層であり、今から1500万年前ごろに堆積したと考えられるようになっています。その根拠となったのは地層のところどころに挟まる無煙炭にあります。石炭の中でも無煙炭は最も炭化が進んだものであり、800万年程度でできるものではありません。また、この無煙炭を含む地層の様子は、従来より田辺層群の基底礫岩層とされてきたみなべ町から田辺市芳養町に分布する礫岩層と共通しています。さらに塔島礫岩層に比べると固結度も高くなっています。

目津崎から続く千里浜はウミガメの産卵地として有名ですが、その北西端にある「高磯」では田辺層群と音無川層群の「不整合」が見られます。音無川層群は印南町から本宮町に連なるおよそ6000万年前ごろに堆積した地層です。田辺層群の基底礫岩層とここで接していますが、その堆積時期には約4500万年もの隔たりがあるのです。干潮時には切目方面から延びてくる音無川層群と高磯の崖をつくる田辺層群がぶつかっている様子が観察できます。

瓜谷累層と瓜渓石(みなべ町西岩代)

みなべ町の岩代大梅林付近の道路の切り割りでは黒っぽい泥岩層が観察されます。この泥岩層は音無川層群のうちの「瓜谷累層」と呼ばれる地層です。音無川層群は泥岩からなる下位の瓜谷累層(みなべ町瓜谷に因む)と砂岩泥岩互層からなる上位の羽六累層(印南町羽六に因む)に大きく二分されます。

このうち瓜谷累層の泥岩は風化により細かくなって土壌化されやすく、ウメの栽培に適していると言われます。実際、梅林が広がる地域というのは瓜谷累層の分布帯とほぼ重なってくるようです。岩代大梅林は瓜谷累層の山々を近年切り拓いてウメが植栽されていますし、南部梅林は侵食が進んで丘陵化しなだらかな山容となった土地にウメが古くから育てられてきた場所です。かつて陸から運ばれた泥が海底に堆積、固結して泥岩層となり、その後再び陸地に、そしてまた土壌となってウメを育てているのです。

この比較的軟らかい泥岩層の中にはハンマーで力一杯叩いてもなかなか割れない硬い塊が入っています。これが盆石として珍重される「瓜渓石」(田辺では「古谷石」)です。このような地層中の硬い岩塊は「ノジュール」といわれますが、瓜渓石は炭酸カルシウムを主成分とするノジュールです。

みなべ町のうめ振興館にはウメに関するさまざまな展示があり、瓜谷累層とウメ栽培地の関係が解説されています。また、立派な瓜渓石も見ることができます。

***Tlc は朝来塁層の下部の礫岩・砂岩層

日本最古の名石「さざれ石」

平安時代初期に在原業平が書いたという「伊勢物語」に、貞観5年(863)千里の浜で発見された「おもしろき石(さざれ石)」を右大臣藤原良相が浦人より譲り受け都に運んだことが記されている。

その後、この石は陽成天皇(877~84)に献上され、約500年この間「千世の神石」・「天下の名器」として歴代天皇が愛好されたという。

ところが栄光天皇(1348~51)の時代の或る夜怪しく光り人々を驚かすなどの奇怪なことがあり、広島市北部の福玉寺の僧良海に下賜されたという(さざれ石源由記)。

「さざれ石」は「万葉集」や「古今和歌集」にも見え、玉に次ぐ美石(大漢和辞典)小石・細石(広辞苑)などと称され、約700~800万年前に堆積した「目津礫層」が崩れた石で、みなべ町から白浜町にかけて見られる。

和歌山県指定文化財

天然記念物 イスノキの純林

指定年月日 昭和33年4月2日

説明

イスノキ(マンサク科)は別名「ユスノキ」「ヒョンノキ」ともいわれ、暖地多雨地帯の植物で、伊豆半島から沖縄県までの太平洋沿岸に分布している。

この小殿神社には境内面積17アール中に約110本のイスノキが群生し、幹周り1M以上帯のものが約60本、その中で最大のものは幹周り約3Mに達している。

かかることは、全国的にも稀なことであり、学術的価値も高く評価されるものである。

平成26年3月31日

みなべ町教育委員会

以前の地質図

2016.03.12 15:06

|

2016.03.12 15:06

|