田ジ研自主研修 みなべ町・平須賀城探索

2022.02.06

2022年2月6日

田辺ジオパーク研究会自主研修・平須賀城(207m)

講師 渡瀬先生

参加者 浜田 林 上森 福田 畑中

今冬一番の寒い日(雪がちらついていた)2月6日(日)に田辺ジオパーク研究会、自主研修があった。行先は、みなべ町の平須賀城。

実はこの平須賀城には、約15年前に個人的に数回訪れたことがある。でも、ジオの会で行くのなら別の視点から楽しめるのではと思い、参加した。

集合地のうめ振興館の駐車場に8時30分頃到着。先着の車の中に車輪付近に沢山の雪が付着した車があった。後で上森氏の車と判明。(龍神はかなりの積雪があったようだ。)

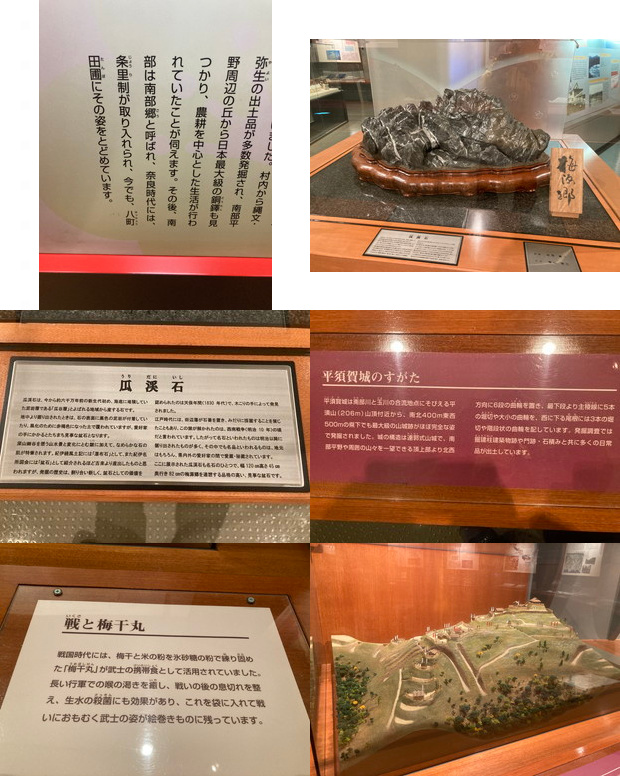

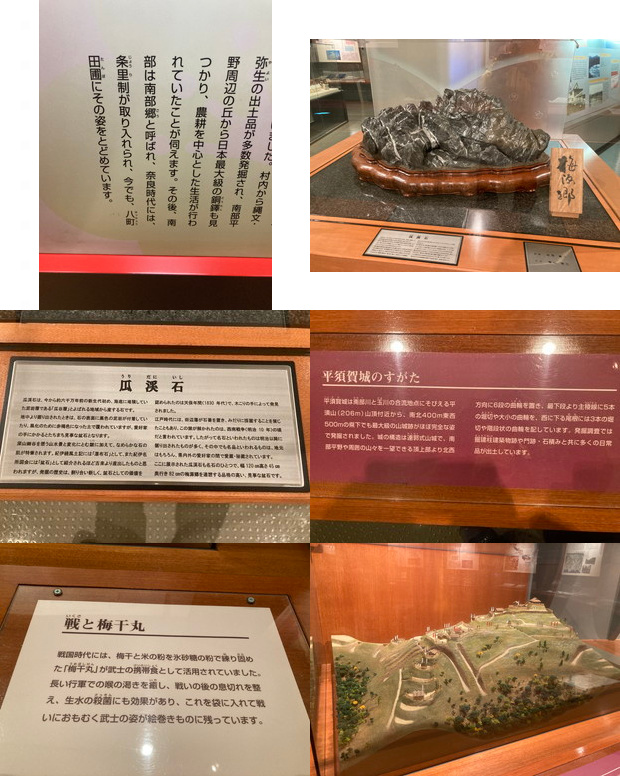

うめ振興館の開館を待って中に入る。本日の講師さんの渡瀬先生から本日の資料をいただき平須賀城の模型(県内では何と三つしかないそうだ。他の2つは、和歌山城と手取城)を見ながら色々と説明していただいた。先ずは大まかな歴史について,次に典型的な中世の山城のモデルであること。 そして、平須賀城の構造について~居住や儀式のための空間~曲輪(郭)と戦いのための空間(堀切,土橋、畝状空堀群、堅堀など)に区画されている等。

9時30分頃に道案内の渡瀬車と他2台に分乗していざ出発。少し車を走らせたところで先頭車が停車。渡瀬先生から、「ここから平須賀城跡の山が正面(みなべ川方面)に見えている」と教えて頂いた。これは初めて知ることで、なかなか立派な山だ。標高は207m。

この先、車は左折し、鶴ノ湯温泉の方に入って行くではないか? 私が15年前に行った折はもっとまっすぐに奥の方(みなべ川方面)に行ったけれど、、、、。

左折して5分もしない内に車を駐車。ここから歩き始めるようだ。この辺りの地名は玉(だま)というようだ。(うめ振興館でもらった城跡までのアクセスにはこの通り)建物の横から畑の道を通り山道へと入っていく。足もとには、ヤマアイ(山藍)が群生している。

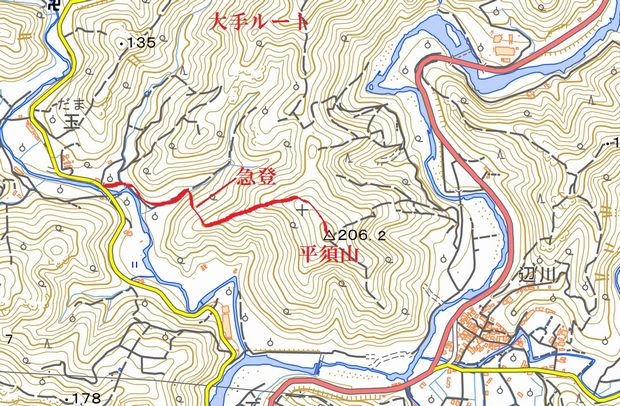

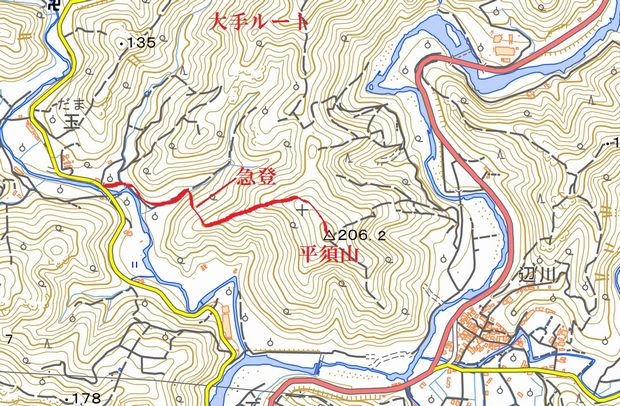

平須賀城への登りは いきなりの急登。ジクザグと急斜面を10分位登ると尾根筋に出るとゆるやかな登りになった。ウバメ樫の木が多い。後ろを振り返るとテレビのアンテナがある。帰りに下る目印と教えていただく。しばらく道なりに登っていくと案内標識があり、そこから左に折れて、すすきの刈りあらけた跡を登って行くとついに山頂に着いた。(城跡までは案内によると 1.3km 約40分とある)登る道々、渡瀬先生から(堀切、畝状空堀群などの軍事施設や曲輪などの住居や儀式のための空間など)現地で実際に説明していただきながら大手ルートを山頂まで登った。山頂からの展望は、みなべの町並や須賀神社の森が見え、遠く海まで見渡すことができた。山頂での記念撮影のあと、強風を避けて昼食をとった後、見残していた区画にも足を伸ばした後、下山した。

15年前に私がみなべ川方面の登山口(梅畑)から登った時の印象はそれ程高度もないし、だだっ広い感じがあり、あまり大したことなかったなというのが本音でした。

2月6日、本日、玉(だま)の登山口から登った平須賀城の印象は「目からうろこ」で(規模の大きさ、主郭部のつくり、曲輪に入る虎口や武者かくし等々……)こんなに立派な城跡

だったんだと驚きと感動で一杯になりました。どうもありがとうございました。

文責 畑中富子

概要

2月6日 みなべ町 平須賀城址巡検より紀南の風物詩 北西の風が吹きすさぶ日

メンバーのW氏にレクチャー頂いた南北400m 東西500mの城址は県内有数の規模

先ず、みなべ川沿いの梅振興館内で平須賀城ジオラマと瓜谷層を見学(館内オープン中)

所々、河原焼きの跡が残るみなべ川を少し登り鶴の湯温泉方面に走る

(なるほど!ここからとは・・)

初めて一人で行くには分かりにくい道 室町時代前期に紀伊の守護 畠山氏によってこの場所に築かれたようですが、内紛の争奪戦が何度も繰り返されたようです。

その後、子守護代として武蔵国出身の野辺氏が居住するに至り、このような典型的な中世山城モデルの城址が出来たようです。

(資料より)

最初の急斜面登り約20分は滑りやすく危ない;危ない;

山頂の禿山状態の箇所は、瓜谷層の岩が崩れやすい特徴がよく現れている

細かく割れた岩の破片の上を滑り台のようにズルズルっと滑るから

(登り方が下手なのか;)

が、苦労して登った山城のてっぺん景色は何より、この日のご褒美だった♪

1.

瓜渓石(うりだにいし)は、今から約六千万年前の新生代初め、 海底に堆積していた泥岩層である「耳谷層」 とよばれる地域から産する石です。地中より掘り出されたときは、 石の表面に黒色の泥岩が付着していたり、 風化のために赤褐色になった土で覆われていますが、 愛好家の手にかかるとたちまち見事な盆石となります

深山幽谷を想う山水景と変化にとむ厳に加えて、 なめらかな石の肌が特筆されます。紀伊続風土記には 「漂布石」 として、また紀伊名所図会には 「盆石」として紹介されるほど古来より産出したものと思われますが、 発掘の歴史は、 割り合い新しく、 盆石としての価値を

認められたのは天保年間(1830 年代)で、 木こりの手によって発見されました。

江戸時代には、田辺藩が石番を置き、みだりに採掘することを禁じたこともあり、この禁が解かれたのは、 西南戦争(明治 10 年)の頃だと言われています。 したがって名石といわれたものは明治以降に掘り出されたものが多く、 その中でも名品といわれるものは、 地元はもちろん、県内外の愛好家の間で愛蔵·秘蔵されています。

ここに展示された瓜渓石も名石のひとつで、幅 120 cm高さ 45 cm奥行き82 cmの梅源郷を連想する品格の高い、見事な盆石です。

2.

3.

4.

5.

6.

田辺ジオパーク研究会自主研修・平須賀城(207m)

講師 渡瀬先生

参加者 浜田 林 上森 福田 畑中

今冬一番の寒い日(雪がちらついていた)2月6日(日)に田辺ジオパーク研究会、自主研修があった。行先は、みなべ町の平須賀城。

実はこの平須賀城には、約15年前に個人的に数回訪れたことがある。でも、ジオの会で行くのなら別の視点から楽しめるのではと思い、参加した。

集合地のうめ振興館の駐車場に8時30分頃到着。先着の車の中に車輪付近に沢山の雪が付着した車があった。後で上森氏の車と判明。(龍神はかなりの積雪があったようだ。)

うめ振興館の開館を待って中に入る。本日の講師さんの渡瀬先生から本日の資料をいただき平須賀城の模型(県内では何と三つしかないそうだ。他の2つは、和歌山城と手取城)を見ながら色々と説明していただいた。先ずは大まかな歴史について,次に典型的な中世の山城のモデルであること。 そして、平須賀城の構造について~居住や儀式のための空間~曲輪(郭)と戦いのための空間(堀切,土橋、畝状空堀群、堅堀など)に区画されている等。

9時30分頃に道案内の渡瀬車と他2台に分乗していざ出発。少し車を走らせたところで先頭車が停車。渡瀬先生から、「ここから平須賀城跡の山が正面(みなべ川方面)に見えている」と教えて頂いた。これは初めて知ることで、なかなか立派な山だ。標高は207m。

この先、車は左折し、鶴ノ湯温泉の方に入って行くではないか? 私が15年前に行った折はもっとまっすぐに奥の方(みなべ川方面)に行ったけれど、、、、。

左折して5分もしない内に車を駐車。ここから歩き始めるようだ。この辺りの地名は玉(だま)というようだ。(うめ振興館でもらった城跡までのアクセスにはこの通り)建物の横から畑の道を通り山道へと入っていく。足もとには、ヤマアイ(山藍)が群生している。

平須賀城への登りは いきなりの急登。ジクザグと急斜面を10分位登ると尾根筋に出るとゆるやかな登りになった。ウバメ樫の木が多い。後ろを振り返るとテレビのアンテナがある。帰りに下る目印と教えていただく。しばらく道なりに登っていくと案内標識があり、そこから左に折れて、すすきの刈りあらけた跡を登って行くとついに山頂に着いた。(城跡までは案内によると 1.3km 約40分とある)登る道々、渡瀬先生から(堀切、畝状空堀群などの軍事施設や曲輪などの住居や儀式のための空間など)現地で実際に説明していただきながら大手ルートを山頂まで登った。山頂からの展望は、みなべの町並や須賀神社の森が見え、遠く海まで見渡すことができた。山頂での記念撮影のあと、強風を避けて昼食をとった後、見残していた区画にも足を伸ばした後、下山した。

15年前に私がみなべ川方面の登山口(梅畑)から登った時の印象はそれ程高度もないし、だだっ広い感じがあり、あまり大したことなかったなというのが本音でした。

2月6日、本日、玉(だま)の登山口から登った平須賀城の印象は「目からうろこ」で(規模の大きさ、主郭部のつくり、曲輪に入る虎口や武者かくし等々……)こんなに立派な城跡

だったんだと驚きと感動で一杯になりました。どうもありがとうございました。

文責 畑中富子

概要

2月6日 みなべ町 平須賀城址巡検より紀南の風物詩 北西の風が吹きすさぶ日

メンバーのW氏にレクチャー頂いた南北400m 東西500mの城址は県内有数の規模

先ず、みなべ川沿いの梅振興館内で平須賀城ジオラマと瓜谷層を見学(館内オープン中)

所々、河原焼きの跡が残るみなべ川を少し登り鶴の湯温泉方面に走る

(なるほど!ここからとは・・)

初めて一人で行くには分かりにくい道 室町時代前期に紀伊の守護 畠山氏によってこの場所に築かれたようですが、内紛の争奪戦が何度も繰り返されたようです。

その後、子守護代として武蔵国出身の野辺氏が居住するに至り、このような典型的な中世山城モデルの城址が出来たようです。

(資料より)

最初の急斜面登り約20分は滑りやすく危ない;危ない;

山頂の禿山状態の箇所は、瓜谷層の岩が崩れやすい特徴がよく現れている

細かく割れた岩の破片の上を滑り台のようにズルズルっと滑るから

(登り方が下手なのか;)

が、苦労して登った山城のてっぺん景色は何より、この日のご褒美だった♪

1.

瓜渓石(うりだにいし)は、今から約六千万年前の新生代初め、 海底に堆積していた泥岩層である「耳谷層」 とよばれる地域から産する石です。地中より掘り出されたときは、 石の表面に黒色の泥岩が付着していたり、 風化のために赤褐色になった土で覆われていますが、 愛好家の手にかかるとたちまち見事な盆石となります

深山幽谷を想う山水景と変化にとむ厳に加えて、 なめらかな石の肌が特筆されます。紀伊続風土記には 「漂布石」 として、また紀伊名所図会には 「盆石」として紹介されるほど古来より産出したものと思われますが、 発掘の歴史は、 割り合い新しく、 盆石としての価値を

認められたのは天保年間(1830 年代)で、 木こりの手によって発見されました。

江戸時代には、田辺藩が石番を置き、みだりに採掘することを禁じたこともあり、この禁が解かれたのは、 西南戦争(明治 10 年)の頃だと言われています。 したがって名石といわれたものは明治以降に掘り出されたものが多く、 その中でも名品といわれるものは、 地元はもちろん、県内外の愛好家の間で愛蔵·秘蔵されています。

ここに展示された瓜渓石も名石のひとつで、幅 120 cm高さ 45 cm奥行き82 cmの梅源郷を連想する品格の高い、見事な盆石です。

2.

3.

4.

5.

6.

2022.02.06 13:22

|

2022.02.06 13:22

|