田ジ研自主研修 奈良二上山・亀の瀬近辺

2019.12.12

2019 12/12 今回は、参加者が生憎と集まらず’ひとりカラオケ’ならぬ ひとり自主研修 になってしまいました。先ず、香芝市西方の穴虫峠の’ドンズルボー’(屯鶴峯)に始まり、二上山博物館(江戸時代までは、ふたかみさん、それ以後はにじょうざんと呼ぶらしい)亀の瀬地すべり歴史資料室の見学の3点でした。屯鶴峯はかなり広い、まだ採石しているようでした。白色凝灰岩の観察、これが石棺に使われた? 遠目で白い鶴が屯(たむろ)しているというので、屯鶴峯となった模様です。二上山というとサヌカイト(無班晶質古銅輝石安山岩)ですが、二上山博物館では3つの石ということで常設されています。サヌカイト(旧石器時代、縄文時代、弥生時代)、凝灰岩(古墳時代、飛鳥時代etc)、金剛砂(近代)の3石を時代ごとに利用してきた(きている)ということです。三者とももともと火山活動(1000万年以上前)によって生産されたものであり、特に金剛砂とは、二上山の火山活動に伴う溶岩の噴出で、石切場火山岩の中にザクロ石が捕獲岩として含まれた。この石切場火山岩が長い年月を経て風化流出し、低地に堆積した石榴(ざくろ)石を金剛砂と呼ばれています。亀の瀬地すべり歴史資料室では国交省の担当者が概要を説明、その後、排水トンネルと最近発見された80年前の関西本線の亀瀬トンネルの見学を行いました。たまたま、高安山ハイキング帰りのグループに混ぜていただきスムーズに見学ができました(Lucky!) 地すべりは当然、すべり面があるわけですが、これも昔の火山活動による重たいドロコロ溶岩が粘性帯のすべり面に乗りすべってしまうのが原因のようです。昭和40年ごろからほぼ50年間の対策事業(計4兆円とか)であり、外国からの見学者も多いようです。大和川は奈良盆地から大阪湾に注ぐ唯一の川であり、この亀の瀬あたりは地すべり災害の典型地で土砂ダムができれば、奈良盆地・大阪平野への水災害は巨大です。(写真16の概要を参照ください)

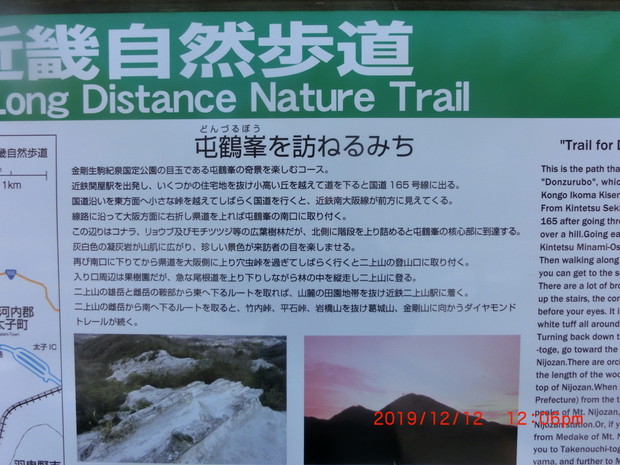

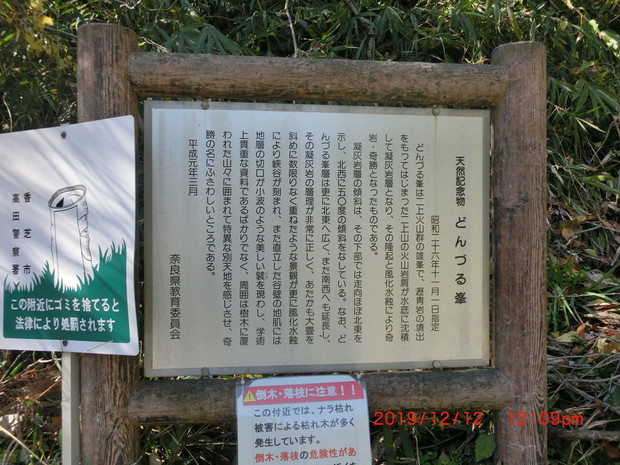

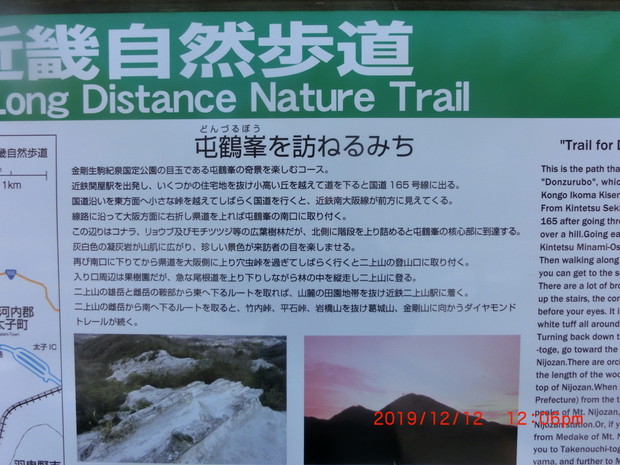

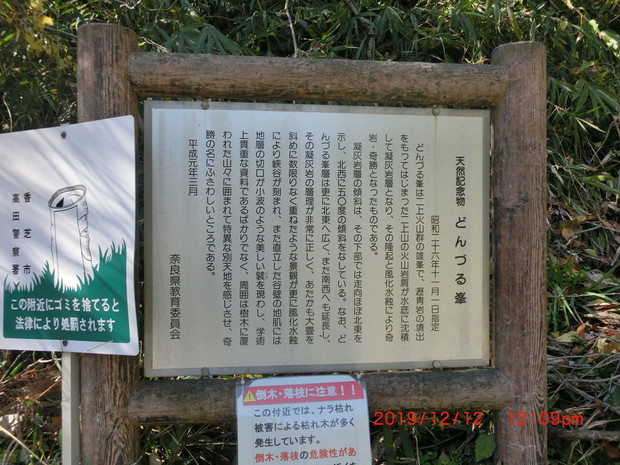

1.屯鶴峯 どんづる峯 ドンズルボウ

2.奇勝です。入り口は立派ですね。

3.屯鶴峯は二上火山群の雄峰。

4.

5.一見、田辺市のひき岩群のようです

6.まさに、凝灰岩そのものです。右下の写真。部分的に簡単に崩れます。

7.二上山博物館に来ました。サヌカイトの木琴(?)いい音がします。

8.3つの石:香芝は古代から近代まで、二上山が産んだ3つの石で知られています。

・数万年前旧石器時代から2千年前の弥生時代に至るまで、青銅や鉄と同じくらい重要な

資源であったサヌカイト。5,6世紀に、王者の棺として切り出された二上山凝灰岩。

明治以降に全国の90%余りを占めた研磨剤としての金剛砂。

9.サヌカイトの巨礫

10.サヌカイトの掘削?

11.石棺-二上山凝灰岩で作成されている

12.大和川・亀の瀬渓谷にやってきました。

13.資料室ですが、質素です

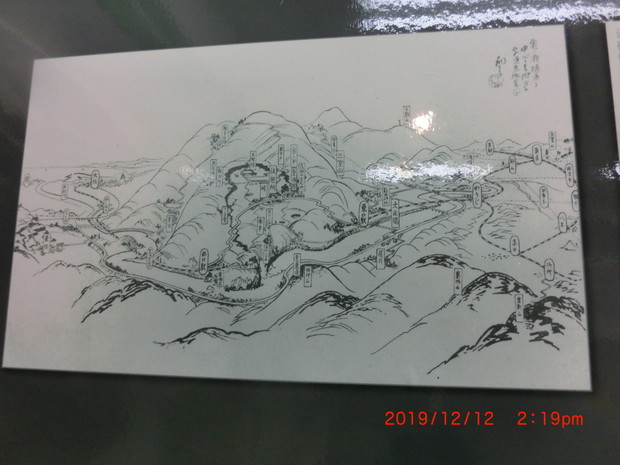

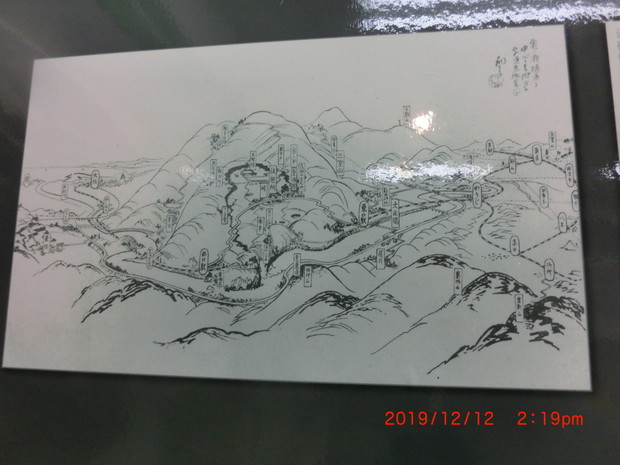

14.主役が大和川 古代の大和川は淀川に流れていました

15.黄色い線が流域界

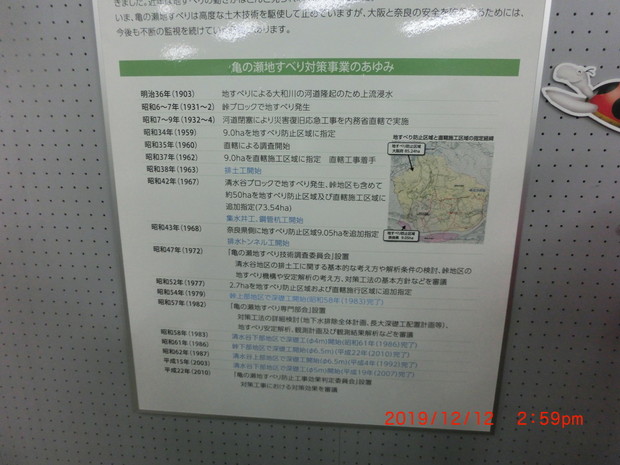

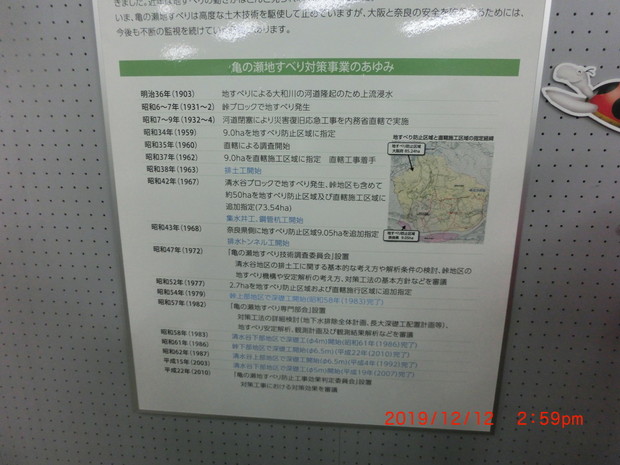

16.大和川の川幅が狭くなっている亀の瀬は、万葉の時代から大阪と奈良を結ぶ交通の要衝でした。亀の瀬は明治の近代以降も、大規模な地すべりが発生して社会基盤や人々の暮らしに大きな影響を与えてきました。昭和6~7年(1931 ~ 2)には峠地区を中心に30mすべって鉄道トンネルが崩壊、大和川も 9m 隆起して上流に浸水被害を与えました。国は隆起した

川底(河床)を掘削し、水の流れを確保しました。その後も、地すべりの滑動は継続し、昭和26年(1951)頃には地内の西側がすべり出し、さらに同 42年(1967)には東側で26m※すべり、大和川の川幅を 1m 狭めるなど大きな被害がおきました。地すべりが発生すると大和川の流れが妨げられ、上流側に浸水被害を与えます。さらに地すべりの土砂が崩壊すれば下流側に土石流が一気に流れ出て、大阪市街地に大きな被害を与えると考えられています。

亀の瀬地すべりは想定される甚大な被害、 1km 四方に及ぶ規模の大きさ、高度な技術を要することなどから、 国土交通省(旧建設省)大和川河川事務所が昭和37年(1962) から直轄で対策事業を行ってきました。対策事業は、地すべり解明のための調査、専門の土木技術者·学識経験者による対策の検討、 対策工事の実施、 対策工事の効果の検証を繰り返し半世紀の歳月をかけて実施しており、 近年は地すべりの動きがほとんど見られなくなってきました。いま、亀の瀬地すべりは高度な土木技術を駆使して止めていますが、 大阪と奈良の安全を確保するためには、今後も監視を続けていかねばなりません。本資料室で地すべりの被害と対策の歴史に触れ、 実際に現地を見ていただくことにより、 みなさまのご理解が深まることを願っております。 国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所

17.昭和7年9月 対岸・明神山からの眺め

18.昔徒歩で超えるときに、峠に休憩所があったようだ

19.昭和7年の地すべり見学の様子

20.

21.しゅうすいせいこう と読む

22.集水の模式図 -横から見た図です

23.集水井がどういう配置にされているかの説明-横2段階に設置されている

24.すべり面の粘土 筋が入っている

25.

26.

27.亀のモチーフの排水トンネル

28.

29.

30.直径6.5メートルの集水孔

31.

32.すべり面?

33.集水井工(しゅうすいせいこう)直径6m位です

34.集水井工(しゅうすいせいこう)-->集水井工は地すべり地内の地下水を減らして、地すべりを動きにくくする工法です。地すべりの土のかたまりに縦に深い井戸(集水井)を掘り、ここで集めた水は、 地表の水路または地下の排水トンネルで地すべり地の外へ流し出します。

35.中を俯瞰

36.遺構に向かうトンネルへ

37.昔の関西本線のトンネルが発見されました

38.黒ずんでいるのは石炭の煤(蒸気機関車)

39.使用のレンガの実物

40.アーチ型の下部のレンガは短い 上部(天井)は長いレンガを使用

41.

42.

43.亀の瀬岩(石?)

1.屯鶴峯 どんづる峯 ドンズルボウ

2.奇勝です。入り口は立派ですね。

3.屯鶴峯は二上火山群の雄峰。

4.

5.一見、田辺市のひき岩群のようです

6.まさに、凝灰岩そのものです。右下の写真。部分的に簡単に崩れます。

7.二上山博物館に来ました。サヌカイトの木琴(?)いい音がします。

8.3つの石:香芝は古代から近代まで、二上山が産んだ3つの石で知られています。

・数万年前旧石器時代から2千年前の弥生時代に至るまで、青銅や鉄と同じくらい重要な

資源であったサヌカイト。5,6世紀に、王者の棺として切り出された二上山凝灰岩。

明治以降に全国の90%余りを占めた研磨剤としての金剛砂。

9.サヌカイトの巨礫

10.サヌカイトの掘削?

11.石棺-二上山凝灰岩で作成されている

12.大和川・亀の瀬渓谷にやってきました。

13.資料室ですが、質素です

14.主役が大和川 古代の大和川は淀川に流れていました

15.黄色い線が流域界

16.大和川の川幅が狭くなっている亀の瀬は、万葉の時代から大阪と奈良を結ぶ交通の要衝でした。亀の瀬は明治の近代以降も、大規模な地すべりが発生して社会基盤や人々の暮らしに大きな影響を与えてきました。昭和6~7年(1931 ~ 2)には峠地区を中心に30mすべって鉄道トンネルが崩壊、大和川も 9m 隆起して上流に浸水被害を与えました。国は隆起した

川底(河床)を掘削し、水の流れを確保しました。その後も、地すべりの滑動は継続し、昭和26年(1951)頃には地内の西側がすべり出し、さらに同 42年(1967)には東側で26m※すべり、大和川の川幅を 1m 狭めるなど大きな被害がおきました。地すべりが発生すると大和川の流れが妨げられ、上流側に浸水被害を与えます。さらに地すべりの土砂が崩壊すれば下流側に土石流が一気に流れ出て、大阪市街地に大きな被害を与えると考えられています。

亀の瀬地すべりは想定される甚大な被害、 1km 四方に及ぶ規模の大きさ、高度な技術を要することなどから、 国土交通省(旧建設省)大和川河川事務所が昭和37年(1962) から直轄で対策事業を行ってきました。対策事業は、地すべり解明のための調査、専門の土木技術者·学識経験者による対策の検討、 対策工事の実施、 対策工事の効果の検証を繰り返し半世紀の歳月をかけて実施しており、 近年は地すべりの動きがほとんど見られなくなってきました。いま、亀の瀬地すべりは高度な土木技術を駆使して止めていますが、 大阪と奈良の安全を確保するためには、今後も監視を続けていかねばなりません。本資料室で地すべりの被害と対策の歴史に触れ、 実際に現地を見ていただくことにより、 みなさまのご理解が深まることを願っております。 国土交通省 近畿地方整備局 大和川河川事務所

17.昭和7年9月 対岸・明神山からの眺め

18.昔徒歩で超えるときに、峠に休憩所があったようだ

19.昭和7年の地すべり見学の様子

20.

21.しゅうすいせいこう と読む

22.集水の模式図 -横から見た図です

23.集水井がどういう配置にされているかの説明-横2段階に設置されている

24.すべり面の粘土 筋が入っている

25.

26.

27.亀のモチーフの排水トンネル

28.

29.

30.直径6.5メートルの集水孔

31.

32.すべり面?

33.集水井工(しゅうすいせいこう)直径6m位です

34.集水井工(しゅうすいせいこう)-->集水井工は地すべり地内の地下水を減らして、地すべりを動きにくくする工法です。地すべりの土のかたまりに縦に深い井戸(集水井)を掘り、ここで集めた水は、 地表の水路または地下の排水トンネルで地すべり地の外へ流し出します。

35.中を俯瞰

36.遺構に向かうトンネルへ

37.昔の関西本線のトンネルが発見されました

38.黒ずんでいるのは石炭の煤(蒸気機関車)

39.使用のレンガの実物

40.アーチ型の下部のレンガは短い 上部(天井)は長いレンガを使用

41.

42.

43.亀の瀬岩(石?)

2019.12.12 18:53

|

2019.12.12 18:53

|