第8回 中辺路高原から栗栖川段丘確認~峰から2011年紀伊半島大水害崩落

2015.12.19

2015.12.19

高原~栗栖川河岸段丘~峰集落(2011年斜面崩壊発生地を見学)~滝尻~栗栖川北郡(ほくそぎ)亀甲石含有層(牟婁層群)

大塔行政局から先ず中辺路高原(たかはら)に向かう。ここは近露スラスト(高原向斜)上に集落があり、近年では霧の郷と呼ばれ素晴らしく見晴らしの良い場所である。大塔山・果無山脈の稜線を一通り眺めた後、栗栖川河岸段丘を見渡せる箇所まで降りる。

富田川を挟んだ対岸の栗栖川河岸段丘は、山地が隆起し段丘面の閑析がすすみ平坦な地形が削られ崩れているようだ。中段と下段は富田川の流路に沿って発達する階段状の地形となっている。続いて峰の集落に移動2011年台風12号時に発生した大規模斜面崩壊の様子が目の当たりに見える所で中屋先生レクチャーを受ける。この時の住民の方が「1週間前からゴーゴーと音が鳴り地響きもして柱にしがみついて生きた心地がせなんだよォ~」と話された。木々には濃い目の筋目が見えるが、その下の岩盤は既に斜面崩壊を起こしている。

滝尻資料館では昼食後、午後からは吉松先生にバトンタッチレクチャー頂き、四万十帯牟婁層群、待望の亀甲石含有層に車を走らせる。林道から降りると直ぐに足元には何らかの生痕化石のかけらがあちこちに散らばっている。田辺市文化財第51号(2015年3月発刊)P10③に北郡の亀甲石が紹介されている。「昭和8年頃、地元の人が専門家の鑑定を求め奔走・・・京都帝国大学の小川琢治博士(田辺市出身名誉市民)も珍奇なもので何物とも言えず、さらに調査すべく現場の保存を望まれた・・・」。谷の間を縫って参加者が黙々と上って行くが、歓声が上がる度に足場の悪い斜面を降りたり登ったりするメンバーも(笑)。暫し、時を経つのも忘れ、このミステリーサークルにはまり込んだ一日だった。16:30解散

高原~栗栖川河岸段丘~峰集落(2011年斜面崩壊発生地を見学)~滝尻~栗栖川北郡(ほくそぎ)亀甲石含有層(牟婁層群)

大塔行政局から先ず中辺路高原(たかはら)に向かう。ここは近露スラスト(高原向斜)上に集落があり、近年では霧の郷と呼ばれ素晴らしく見晴らしの良い場所である。大塔山・果無山脈の稜線を一通り眺めた後、栗栖川河岸段丘を見渡せる箇所まで降りる。

富田川を挟んだ対岸の栗栖川河岸段丘は、山地が隆起し段丘面の閑析がすすみ平坦な地形が削られ崩れているようだ。中段と下段は富田川の流路に沿って発達する階段状の地形となっている。続いて峰の集落に移動2011年台風12号時に発生した大規模斜面崩壊の様子が目の当たりに見える所で中屋先生レクチャーを受ける。この時の住民の方が「1週間前からゴーゴーと音が鳴り地響きもして柱にしがみついて生きた心地がせなんだよォ~」と話された。木々には濃い目の筋目が見えるが、その下の岩盤は既に斜面崩壊を起こしている。

滝尻資料館では昼食後、午後からは吉松先生にバトンタッチレクチャー頂き、四万十帯牟婁層群、待望の亀甲石含有層に車を走らせる。林道から降りると直ぐに足元には何らかの生痕化石のかけらがあちこちに散らばっている。田辺市文化財第51号(2015年3月発刊)P10③に北郡の亀甲石が紹介されている。「昭和8年頃、地元の人が専門家の鑑定を求め奔走・・・京都帝国大学の小川琢治博士(田辺市出身名誉市民)も珍奇なもので何物とも言えず、さらに調査すべく現場の保存を望まれた・・・」。谷の間を縫って参加者が黙々と上って行くが、歓声が上がる度に足場の悪い斜面を降りたり登ったりするメンバーも(笑)。暫し、時を経つのも忘れ、このミステリーサークルにはまり込んだ一日だった。16:30解散

第7回 龍神村小森谷渓谷~姶良火山灰層(谷中・さいの谷)~日高川檜皮の滝

2015.11.21

第7回 龍神村小森谷渓谷~姶良火山灰層(谷中・さいの谷)~日高川檜皮の滝巡検

<巡検行程・内容>

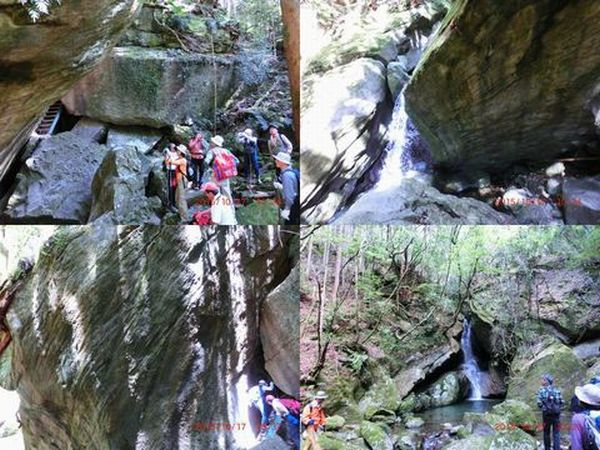

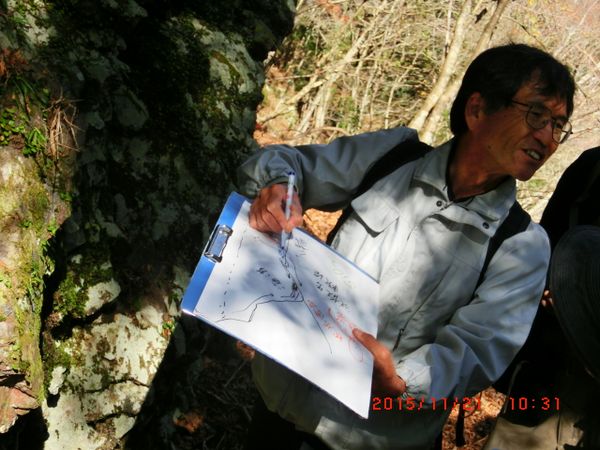

晴天に恵まれて龍神村柳瀬に集合、乗り合わせて先ず、小森谷へ。元森林鉄道跡の遊歩道を歩き、赤壺、白壺を見学。樹木がかなり生い茂り、部分的にしか俯瞰できなかったが、龍神・美山付加コンプレックスの層序(チャート等)を実感した。

伝説によると、お万という女性がこの辺りではヒロインになるが、源平合戦に敗れて龍神まで逃れてきた平家の平維盛との恋の成就がかなわず、身を投げたという「お万が淵」には時間的に不達となり、別機会に再度挑戦することとした。小森谷入り口付近にて昼食。三つ又経由で次の巡検サイトの丹生の川の 字「谷口」の通称「さいの谷」へ行く。

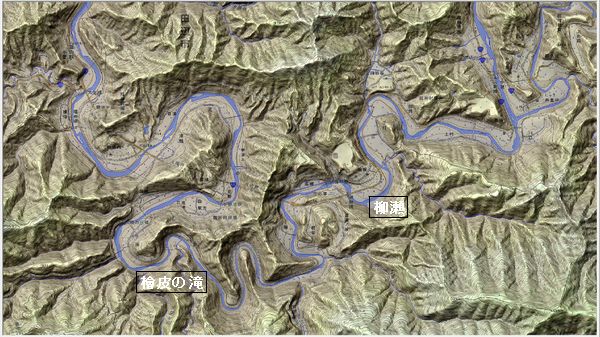

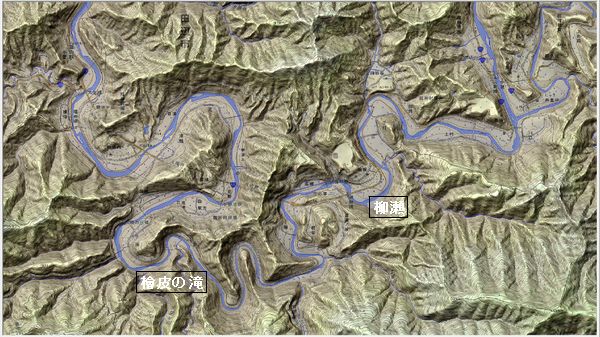

「さいの谷」では、公共工事で山が切り取られ、中屋先生によると、山肌は切り取り工事のあとにはコンクリートによる吹き付け工事がされるから、今が最良の時と教えて頂き、山肌の姶良火山灰堆積地を観察した。噴火当時には、当該地域に降った灰などが、川底に堆積したものであるが、現在の川底よりかなり高い場所に存在しているので、現地は隆起しているということである。さいの谷を後にし、丹生の川の殿原の環流丘陵を横目に、檜皮の滝に到着・観察。ここは、その昔日高川の筏の難所であったところである。川の両側に檜皮のようにごつごつした岩が林立している。このあたりには極端な穿入蛇行が発達しており、檜皮の滝あたりでは右岸の隆起が激しいそうである。音無川層群の層序の説明を受けた。谷間のため寒気が強くなる中、ここの蛇行を観察しながら柳瀬に帰還、帰途についた。

東西から押される力と南から押される力が加わり、紀伊半島は隆起活動を継続し、その合間を縫って日高川の穿入蛇行(曲流)と河岸段丘が発達し、椿山(つばやま)ダムを筆頭に水力発電サイトが多数あるのが特徴である。これらは、戦前のものもあれば椿山ダムのように戦後に建設されたものもある。

*音無川層群の褶曲巡検は2016.08.28 第12回 中辺路町 果無山脈褶曲と断層破砕帯等見学会

を参照ください。

<巡検行程・内容>

晴天に恵まれて龍神村柳瀬に集合、乗り合わせて先ず、小森谷へ。元森林鉄道跡の遊歩道を歩き、赤壺、白壺を見学。樹木がかなり生い茂り、部分的にしか俯瞰できなかったが、龍神・美山付加コンプレックスの層序(チャート等)を実感した。

伝説によると、お万という女性がこの辺りではヒロインになるが、源平合戦に敗れて龍神まで逃れてきた平家の平維盛との恋の成就がかなわず、身を投げたという「お万が淵」には時間的に不達となり、別機会に再度挑戦することとした。小森谷入り口付近にて昼食。三つ又経由で次の巡検サイトの丹生の川の 字「谷口」の通称「さいの谷」へ行く。

「さいの谷」では、公共工事で山が切り取られ、中屋先生によると、山肌は切り取り工事のあとにはコンクリートによる吹き付け工事がされるから、今が最良の時と教えて頂き、山肌の姶良火山灰堆積地を観察した。噴火当時には、当該地域に降った灰などが、川底に堆積したものであるが、現在の川底よりかなり高い場所に存在しているので、現地は隆起しているということである。さいの谷を後にし、丹生の川の殿原の環流丘陵を横目に、檜皮の滝に到着・観察。ここは、その昔日高川の筏の難所であったところである。川の両側に檜皮のようにごつごつした岩が林立している。このあたりには極端な穿入蛇行が発達しており、檜皮の滝あたりでは右岸の隆起が激しいそうである。音無川層群の層序の説明を受けた。谷間のため寒気が強くなる中、ここの蛇行を観察しながら柳瀬に帰還、帰途についた。

東西から押される力と南から押される力が加わり、紀伊半島は隆起活動を継続し、その合間を縫って日高川の穿入蛇行(曲流)と河岸段丘が発達し、椿山(つばやま)ダムを筆頭に水力発電サイトが多数あるのが特徴である。これらは、戦前のものもあれば椿山ダムのように戦後に建設されたものもある。

*音無川層群の褶曲巡検は2016.08.28 第12回 中辺路町 果無山脈褶曲と断層破砕帯等見学会

を参照ください。

2015.12.19 23:56

|

2015.12.19 23:56

|