第4回 流痕露頭~アカホヤ火山灰層~修験の滝~安川渓谷~カタマンボ~乙女のしずく等

2015.08.29

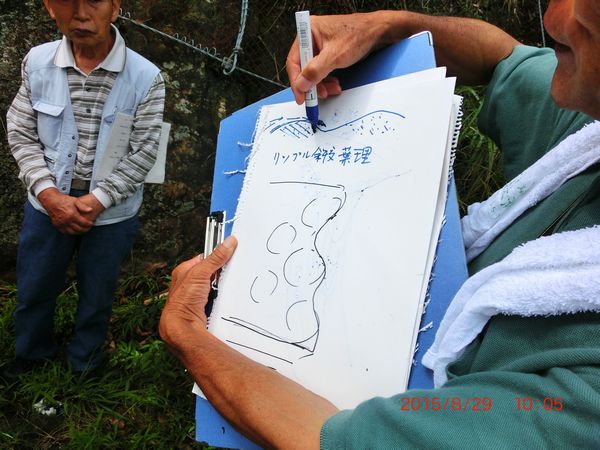

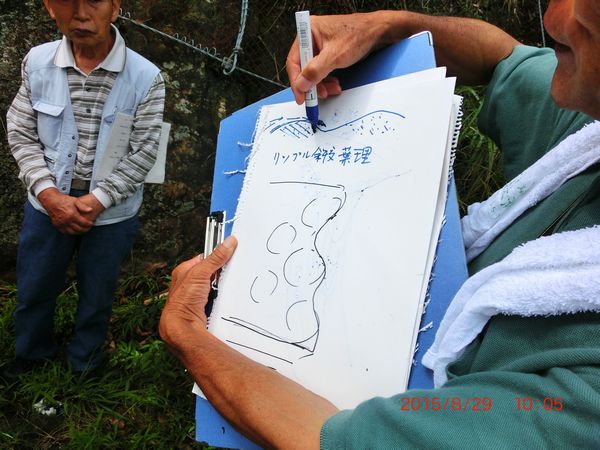

残暑と晴天の中、9:30大塔行政局に集合。各自分散して乗り合わせ、巡検に出発。県道219号線庚申橋近くでアカホヤ火山灰の堆積を実際に触れて観察。次に山の法面でのリップルマークの路頭を観察(赤滑・あかなめら)し、安川渓谷を大塔山方面に向かう。修験の滝ではフォールライン(滝線)と、大峰~十津川~修験の滝の南北ラインは著しい隆起場所である説明を受けた。大杉トンネルを抜けて、本宮町静川地区の上流に入る。三叉路の広場にて昼食。この三叉路は静川方面ルート、大杉トンネルルート、もう一つのルートは大塔山・弘法杉に向かう道である。静川地区に向かう林道は直登の崖に造られた道であるが、元々森林鉄道があったようである。この付近はカタマンボと呼ばれ、暫く進むと対岸の巨大な急峻崖に圧倒された(当会呼称、白壁の谷=はくへきのたに)。この白っぽい岩は、熱水変質を受けた石英斑岩であり、牟婁層群八丁涸漉(はっちょうこしか)変質帯の一部になる。この辺りも隆起の著しい場所であり、林道の縁石がところどころ崩壊していた。帰りは、半作嶺近くの「乙女のしずく」の流痕露頭を観察した。残暑の中、巡検の醍醐味を堪能した1日であった。この巡検では2台の軽自動車がパンクに会い、修理作業も手馴れたものであり歳相応の頼もしさを感じた1日でもあった。(?)

行程には餘倉岩(あまりくらいわ=呼称よくら)鮎返滝(あゆかえりだき)も入っていたが、残念ながら今回は時間不足のため、別機会の巡検で訪問することとした。

2017 0910 赤滑(あかなめら)の漣痕(れんこん)露頭を再訪して、すぐ近く別場所の露頭の写真を最後に追加いたしました。直ぐ下の谷に見られる地層と連続していたと見るとかなり巨大な漣痕露頭です。

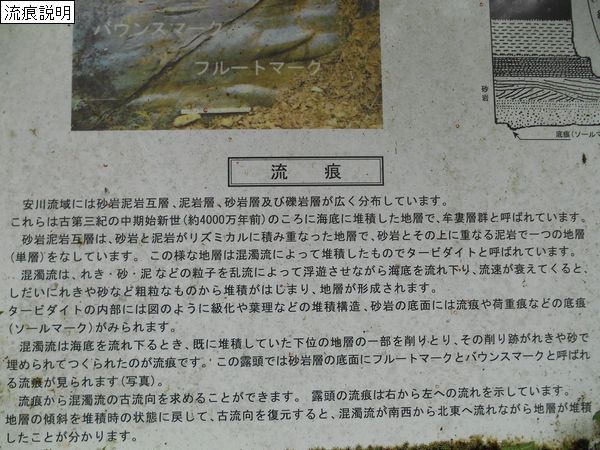

流痕

安川流域には砂岩泥岩互層、泥岩層、砂岩層及び礫岩層が広く分布しています。

これらは古第三紀の中期始新世(約4000万年前)のころに海底に堆積した地層で、牟婁層群と呼ばれています。砂岩泥岩互層は、砂岩と泥岩がリズミカルに積み重なった地層で、砂岩とその上に重なる泥岩で一つの地層(単層)をなしています。このような地層は混濁流によって堆積したものでタービダイトと呼ばれています。

混濁流は、礫・砂・泥などの粒子を乱流によって浮遊させながら海底を流れ下り、流速が衰えてくると、しだいに礫や砂など粗粒なものから堆積がはじまり、地層が形成されます。タービダイトの内部には図のように級化や葉理などの堆積構造、砂岩の底面には流痕や荷重痕などの底痕(ソールマーク)が見られます。混濁流は海底を流れ下るとき、既に堆積していた下位の地層の一部を削り取り、その削り跡が礫や砂で埋められてつくられたのが流痕です。この露頭では砂岩層の底面にフルートマークとバウンスマークと呼ばれる流痕が見られます。流痕から混濁流の古流向を求めることができます。露頭の流痕は右から左への流れを示しています。地層の傾斜を堆積時の状態にも度して、古流向を復元すると、混濁流が南西から北東へ流れながら地層が堆積したことが分かります。

2017 0910追加分 赤滑の漣痕露頭

行程には餘倉岩(あまりくらいわ=呼称よくら)鮎返滝(あゆかえりだき)も入っていたが、残念ながら今回は時間不足のため、別機会の巡検で訪問することとした。

2017 0910 赤滑(あかなめら)の漣痕(れんこん)露頭を再訪して、すぐ近く別場所の露頭の写真を最後に追加いたしました。直ぐ下の谷に見られる地層と連続していたと見るとかなり巨大な漣痕露頭です。

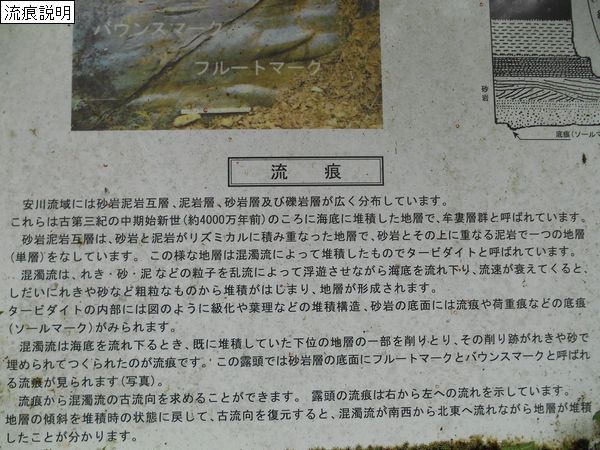

流痕

安川流域には砂岩泥岩互層、泥岩層、砂岩層及び礫岩層が広く分布しています。

これらは古第三紀の中期始新世(約4000万年前)のころに海底に堆積した地層で、牟婁層群と呼ばれています。砂岩泥岩互層は、砂岩と泥岩がリズミカルに積み重なった地層で、砂岩とその上に重なる泥岩で一つの地層(単層)をなしています。このような地層は混濁流によって堆積したものでタービダイトと呼ばれています。

混濁流は、礫・砂・泥などの粒子を乱流によって浮遊させながら海底を流れ下り、流速が衰えてくると、しだいに礫や砂など粗粒なものから堆積がはじまり、地層が形成されます。タービダイトの内部には図のように級化や葉理などの堆積構造、砂岩の底面には流痕や荷重痕などの底痕(ソールマーク)が見られます。混濁流は海底を流れ下るとき、既に堆積していた下位の地層の一部を削り取り、その削り跡が礫や砂で埋められてつくられたのが流痕です。この露頭では砂岩層の底面にフルートマークとバウンスマークと呼ばれる流痕が見られます。流痕から混濁流の古流向を求めることができます。露頭の流痕は右から左への流れを示しています。地層の傾斜を堆積時の状態にも度して、古流向を復元すると、混濁流が南西から北東へ流れながら地層が堆積したことが分かります。

2017 0910追加分 赤滑の漣痕露頭

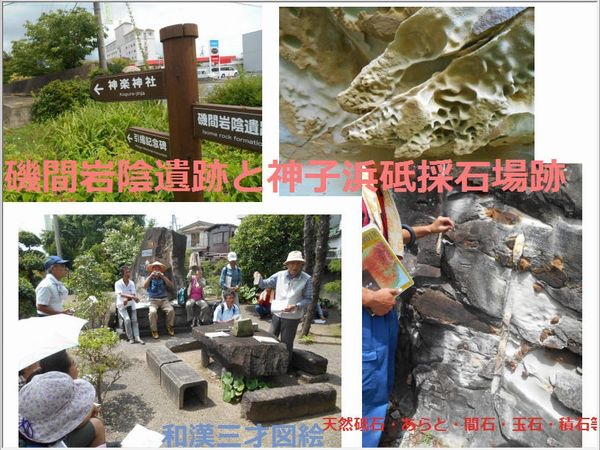

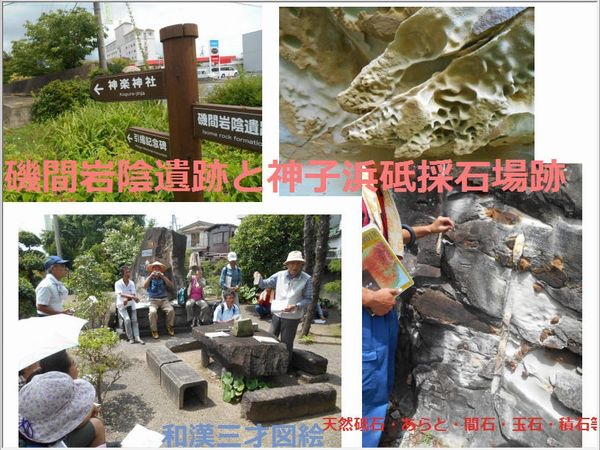

第3回 天神崎~岩陰遺跡~神子浜砥石採石場~三壷崎

2015.06.20

第3回 天神崎~岩陰遺跡~神子浜砥石採石場~三壷崎(さんこざき)

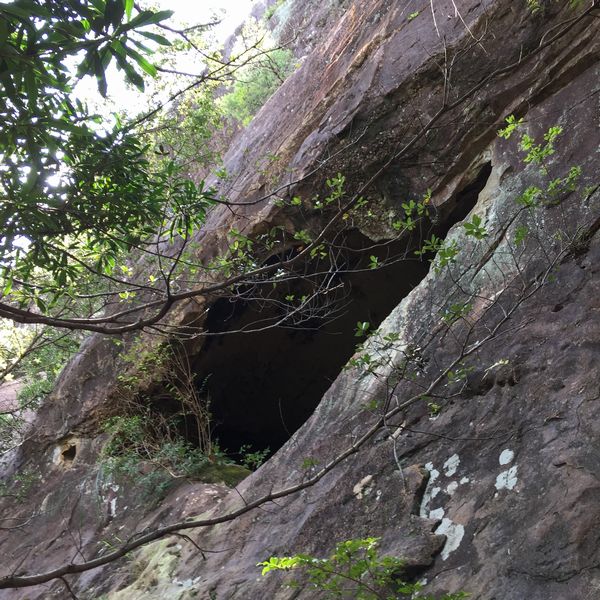

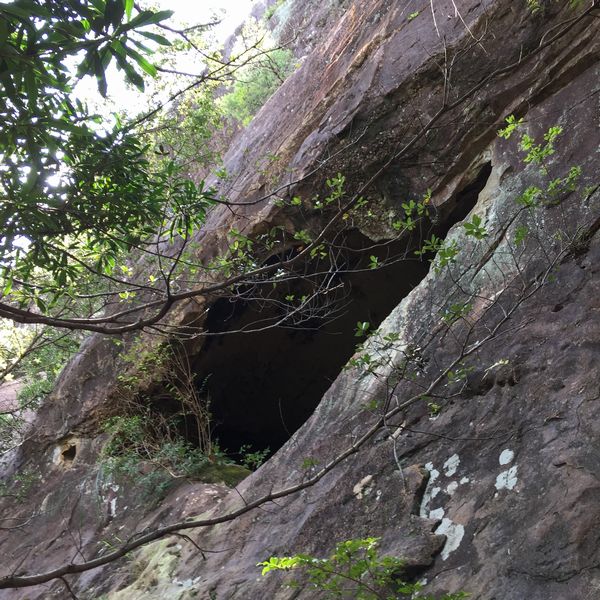

磯間岩陰遺跡(いそまいわかげいせき)は、和歌山県田辺市磯間に所在する古墳時代の岩陰内集団墓である。1970年(昭和45年)12月18日、国の史跡に指定された。

本遺跡は、海岸に突き出た独立丘陵[1]の崖下にある海食岩陰遺跡である。海食洞の規模は、前面幅約23メートル、奥行き5メートルである。1969年(昭和44年)11月に、岩陰内で遺物が発見された。これがきっかけとなり、1970年(昭和45年)3月から発掘調査が行われた。 発掘調査で、古墳時代中期の終わりから後期にかけての石室墓であることが判明した。そのなかの第1号石室の被葬者は漁撈集団の首長とその一族と考えられている。1969年(昭和44年)には、人骨や須恵器など発見され、翌年には、人骨は13体であり、合葬または追葬されており、火葬墓などを含む岩陰墓であることが分かった。埋葬施設は5世紀の終わり頃から6世紀後半までの竪穴式石室を模した石室であり、8基つくられていた。 第1号石室は岩陰のほぼ中央部に造られ、長辺の長さ約2.16メートル、幅約70センチメートル、高さ約50センチメートルで、石材は、紀ノ川流域で採掘された緑泥結晶片岩と砂岩質の石と板石とが使われ、天井石は4枚である。内部には男性人骨[2]と幼児人骨が埋葬されていた。副葬品の中に優れた鹿角製装具鉄剣が二振り分、同釣針、同銛、同鳴鏑(なりかぶら)などがあった。(Wikipediaより)

磯間岩陰遺跡(いそまいわかげいせき)は、和歌山県田辺市磯間に所在する古墳時代の岩陰内集団墓である。1970年(昭和45年)12月18日、国の史跡に指定された。

本遺跡は、海岸に突き出た独立丘陵[1]の崖下にある海食岩陰遺跡である。海食洞の規模は、前面幅約23メートル、奥行き5メートルである。1969年(昭和44年)11月に、岩陰内で遺物が発見された。これがきっかけとなり、1970年(昭和45年)3月から発掘調査が行われた。 発掘調査で、古墳時代中期の終わりから後期にかけての石室墓であることが判明した。そのなかの第1号石室の被葬者は漁撈集団の首長とその一族と考えられている。1969年(昭和44年)には、人骨や須恵器など発見され、翌年には、人骨は13体であり、合葬または追葬されており、火葬墓などを含む岩陰墓であることが分かった。埋葬施設は5世紀の終わり頃から6世紀後半までの竪穴式石室を模した石室であり、8基つくられていた。 第1号石室は岩陰のほぼ中央部に造られ、長辺の長さ約2.16メートル、幅約70センチメートル、高さ約50センチメートルで、石材は、紀ノ川流域で採掘された緑泥結晶片岩と砂岩質の石と板石とが使われ、天井石は4枚である。内部には男性人骨[2]と幼児人骨が埋葬されていた。副葬品の中に優れた鹿角製装具鉄剣が二振り分、同釣針、同銛、同鳴鏑(なりかぶら)などがあった。(Wikipediaより)

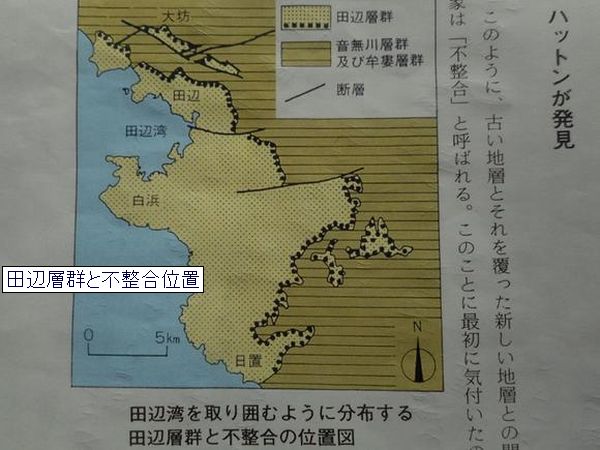

第2回 音無川層群・牟婁層群不整合~ひき岩群周辺~大坊~秋葉山押分け岩巡検

2015.05.16

第2回 音無川層群・牟婁層群不整合~ひき岩群周辺~大坊~秋葉山押分け岩巡検

小雨 参加者23名

<行程>

<10:00> 集合 ふるさと自然公園センター

音無川層群、牟婁層群、田辺層群について中屋先生レクチャー

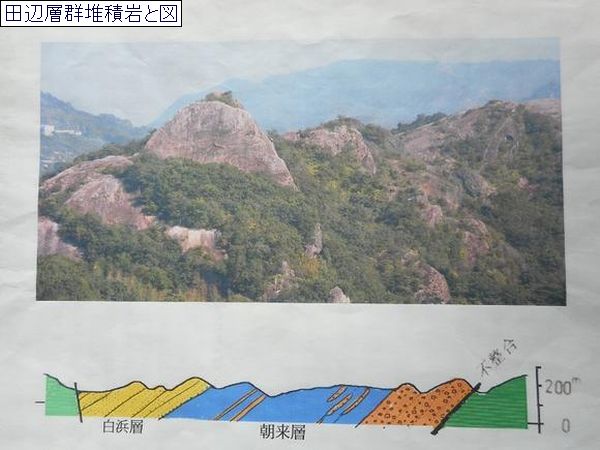

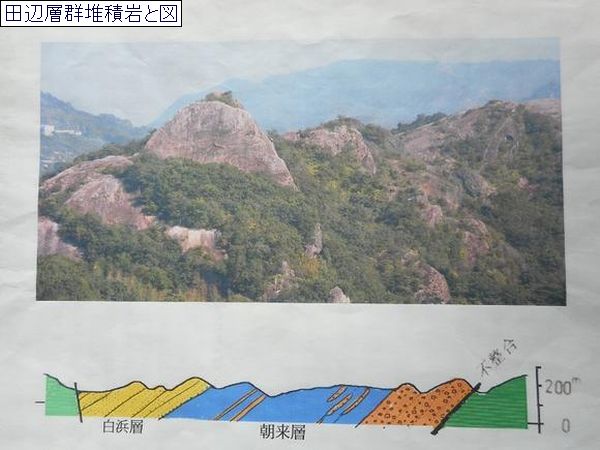

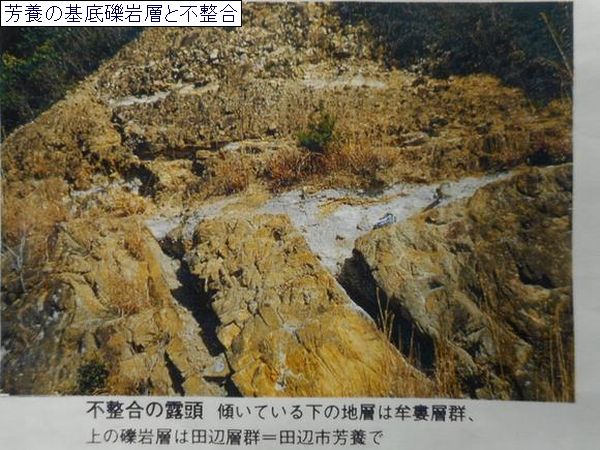

<11:00> 徒歩 ブドウ園登り口入り、牟婁層群と田辺層群朝来層 泥基質角礫岩層

の露頭見学

<11:45> 徒歩 東登り口経由第一展望塔からから丘陵を眺める

田辺層群・白浜層砂岩・礫岩層

<12:30> 昼食 車乗合せ

<13:30> 大坊祇園神社から大天井を眺望

西天井を抜け208号線へ

<14:50> 秋葉山の押分け岩 田辺層群の砂岩・礫岩層境界

<15:40> 解散

午前中の小雨も午後からはすっかり止み、更に足取りも軽く見学会を終了。

<巡検内容・説明>

田辺市稲成町「ひき岩群」は、大きな岩が約2㎞にわたって連なる丘陵地域である。

中には1958年「蟾蜍岩(せんじょいわ)」と呼ばれる岩が和歌山県天然記念物指定

になっている。この一帯は様々な植生に富み、2015年9月に吉野熊野国立公園指定

地域にも拡張され、遠方や近隣の人々の自然散策の場所としてとても親しまれている。

又、2015年8月1日、日本地質学会「日本奇岩百景」にも当会から登録された。

パノラマ展望塔に上ると360°の展望を楽しめ、稜線の北側に急な崖をつくり、

南側がゆるやかな斜面になった非対称の丘陵地形が顕著に確認できる。

理由は、白浜層が南側に30°傾斜し、周辺の泥岩層が浸食され谷を造り、それより

も硬い砂岩層は浸食から取り残されて峰を造っているからである。正(まさ)しく、

ヒキガエルの群れが天を仰ぎ、今にも飛び上がりそうな勢いのある素晴らしい

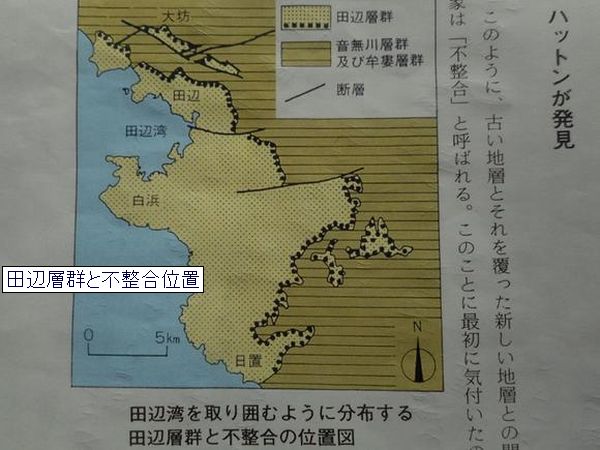

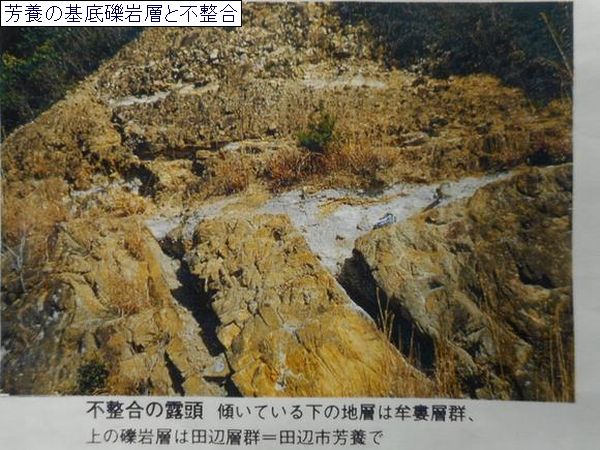

景勝地になっている。この附近の地層・地質は、紀伊半島南西側を形成する主要な

付加体、音無川層群・牟婁層群及び前弧海盆堆積体“田辺層群”が折り重なり、

約1800万年前の“巨礫の山ミステリー”や、それよりも古い地層との不整合にも

遭遇できる面白いジオサイトである。

小雨 参加者23名

<行程>

<10:00> 集合 ふるさと自然公園センター

音無川層群、牟婁層群、田辺層群について中屋先生レクチャー

<11:00> 徒歩 ブドウ園登り口入り、牟婁層群と田辺層群朝来層 泥基質角礫岩層

の露頭見学

<11:45> 徒歩 東登り口経由第一展望塔からから丘陵を眺める

田辺層群・白浜層砂岩・礫岩層

<12:30> 昼食 車乗合せ

<13:30> 大坊祇園神社から大天井を眺望

西天井を抜け208号線へ

<14:50> 秋葉山の押分け岩 田辺層群の砂岩・礫岩層境界

<15:40> 解散

午前中の小雨も午後からはすっかり止み、更に足取りも軽く見学会を終了。

<巡検内容・説明>

田辺市稲成町「ひき岩群」は、大きな岩が約2㎞にわたって連なる丘陵地域である。

中には1958年「蟾蜍岩(せんじょいわ)」と呼ばれる岩が和歌山県天然記念物指定

になっている。この一帯は様々な植生に富み、2015年9月に吉野熊野国立公園指定

地域にも拡張され、遠方や近隣の人々の自然散策の場所としてとても親しまれている。

又、2015年8月1日、日本地質学会「日本奇岩百景」にも当会から登録された。

パノラマ展望塔に上ると360°の展望を楽しめ、稜線の北側に急な崖をつくり、

南側がゆるやかな斜面になった非対称の丘陵地形が顕著に確認できる。

理由は、白浜層が南側に30°傾斜し、周辺の泥岩層が浸食され谷を造り、それより

も硬い砂岩層は浸食から取り残されて峰を造っているからである。正(まさ)しく、

ヒキガエルの群れが天を仰ぎ、今にも飛び上がりそうな勢いのある素晴らしい

景勝地になっている。この附近の地層・地質は、紀伊半島南西側を形成する主要な

付加体、音無川層群・牟婁層群及び前弧海盆堆積体“田辺層群”が折り重なり、

約1800万年前の“巨礫の山ミステリー”や、それよりも古い地層との不整合にも

遭遇できる面白いジオサイトである。

2015.08.29 00:08

|

2015.08.29 00:08

|