田ジ研自主研修 日高郷土学参加(印南町歩き)

2023.06.28

田辺ジオ塾 第16回 VBAの概要

2023.06.17

2023 06/17 ジオ塾としては少し毛色の変わった内容になりましたが、VBA(VisualBasic for Applications)の概要を簡単に紹介いたしました。もともと、VisualBasicは30年くらい前にひとつの言語として開発され、使用経験のある方もいらっしゃるかなと思いましたが、そうでもない模様です。現在はマイクロソフト Office製品に包含されており、VBAをしようすることはDXの一環となっています。Excel,Word,Powerpoint,Access等の製品でVBAの使用が可能になっています。Appllicationコードの作成・修正はVBE(VisualBasicEditor)を使用することが可能です。

機会があれば、興味を持っていただければと思います。

VBAの概要

プログラム

「プログラム」とは、ある物事の行動内容や順番、方法などを指示したものです。 プログラムには、「計画」 「予定」という意味もあり、 学校の行事一覧やテレビ、ラジオ番組予定などもプログラムといいます。

コンピューターの世界では、キーボードからのデータの入力、 データの保存、印刷など

コンピューターに処理をさせる手順や命令がプログラムになります。

このように、プログラムを作成する作業のことを 「プログラミング」といいます。

VBA

マクロを記録すると、 「VBA (Visual Basic for Applications)」というプログラミン

グ言語で自動的にプログラムが記述されます。

VBAは、 Windowsのプログラミング言語である 「VB (Visual Basic)」をExcel,Words,PowerpointなどのOffice製品のマクロで使用できるように改良したものです。

VBはアプリケーションを限定せず、 Windowsがインストールされているコンピューター上であれば実行できるのに対し、VBAはExcelなどのOffice製品がインストールされていないコンピューター上では実行できません。つまり、Office製品と同梱であるということです。VBAを習得すると、ExcelだけでなくほかのOffice製品でも活用できます。

Excelでマクロを記録すると、次のようなプログラムがVBAで記述されます。マクロというのはプログラムの小さな単位と考えてください。

VBAに記述されるひとつひとつの手順や命令を「コード」といいますが、マクロ記録というのをやってみてどんなコードが記録されるか見てみましょう。

機会があれば、興味を持っていただければと思います。

VBAの概要

プログラム

「プログラム」とは、ある物事の行動内容や順番、方法などを指示したものです。 プログラムには、「計画」 「予定」という意味もあり、 学校の行事一覧やテレビ、ラジオ番組予定などもプログラムといいます。

コンピューターの世界では、キーボードからのデータの入力、 データの保存、印刷など

コンピューターに処理をさせる手順や命令がプログラムになります。

このように、プログラムを作成する作業のことを 「プログラミング」といいます。

VBA

マクロを記録すると、 「VBA (Visual Basic for Applications)」というプログラミン

グ言語で自動的にプログラムが記述されます。

VBAは、 Windowsのプログラミング言語である 「VB (Visual Basic)」をExcel,Words,PowerpointなどのOffice製品のマクロで使用できるように改良したものです。

VBはアプリケーションを限定せず、 Windowsがインストールされているコンピューター上であれば実行できるのに対し、VBAはExcelなどのOffice製品がインストールされていないコンピューター上では実行できません。つまり、Office製品と同梱であるということです。VBAを習得すると、ExcelだけでなくほかのOffice製品でも活用できます。

Excelでマクロを記録すると、次のようなプログラムがVBAで記述されます。マクロというのはプログラムの小さな単位と考えてください。

VBAに記述されるひとつひとつの手順や命令を「コード」といいますが、マクロ記録というのをやってみてどんなコードが記録されるか見てみましょう。

第43回 地質の日(16周年)記念イベント「元島探訪」

2023.05.21

2023 0521

田辺ジオパーク研究会は、 晴天の中、第43回の公式巡検を16回目の地質の日にちなんで

開催いたしました。(チラシには15とありますが、正しくは16周年)

2008年に日本地質学会が5月10日を地質の日に制定

これを記念して 当会も2017年からその前後の日に「地質の日イベント」を開催

コロナ禍では会員限定 今年(2023)は、会員以外の方も参加(約30名の参加)

大地の手触り 潮の香・生き物や植物の観察会 海水ジャブジャブ体験等

初夏の海と空を満喫あっという間に5時間経過

そうそう!漂着ゴミ拾いも忘れずに!

崩れやすい岩石海岸なので10年後 100年後 1000年後

目の前の景色は、一体どんな風に変わっているだろう🌟

先回の元島訪問は(2017 5月)6年前でしたが、今回の訪問で田辺層群の構成を復習することが出来たと思います。最後にネイチャーランド田辺よりの抜粋をさせていただきました。元島には飛曽川(部)層と万呂(部)層の境目(不整合?)が存在しますが、今回見たかぎりは土砂崩れがあったようです。子供たちは磯の生物観察を楽しまれた模様。

雲丹の壷海はどこにも潮忘る 誓子

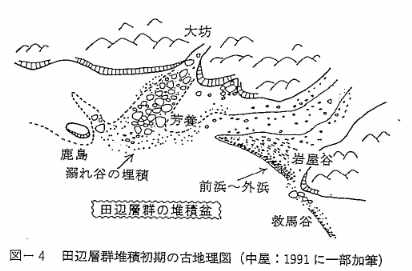

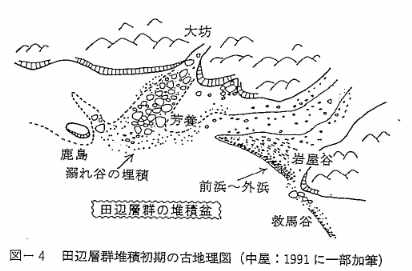

今から約1.5千万年前の第三紀中新世の頃、田辺地方から熊野地方にかけて牟婁層群を基盤とする前弧海盆の海が広がり, 田辺層群や熊野層群と呼ばれる地層が堆積した。

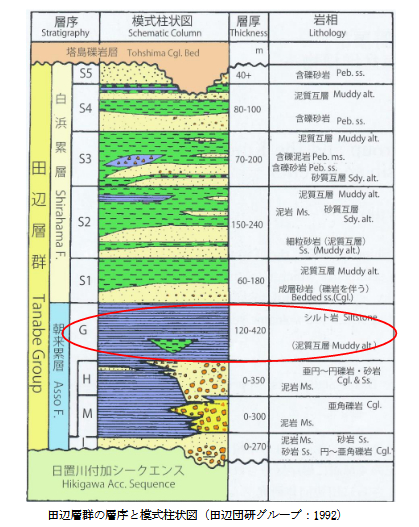

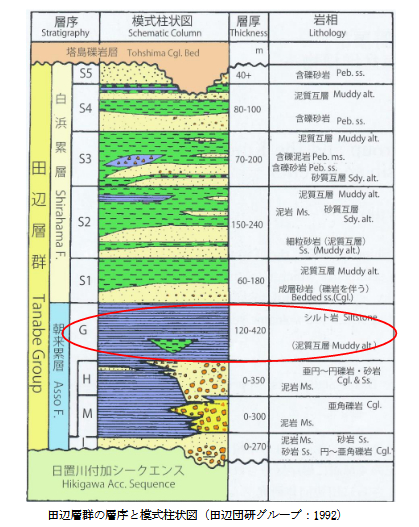

田辺層群は、ファンデルタ (山地が堆積盆に迫った所にできる扇状地と三角州の一体化したもの Fandelta) の堆積相を示す朝来層、および浅海成の白浜層からなる。

新庄の北に分布する朝来層の詳細な調査研究から、 おもに砂基質礫岩と砂岩からなる

岩屋谷部層,炭質泥岩と亜角礫岩からなる万呂部層、砂岩・礫混じり砂岩・砂基質礫岩からなる飛曽川部層, シルト岩を主とする郷地谷部層が順に堆積した。 これらのうち岩屋谷部層の頃は、堆積盆の北縁で溺れ谷が埋積され、 下三栖では砂が厚く堆積する前浜ないし外浜の環境にあった。 万呂部層の頃は、ファンデルタが形成され、 飛曽川部層の頃はファンデルタの前縁に前置斜面の崩壊堆積物が堆積した。 郷地谷部層の頃は、急激な海水準上昇で沖合の堆積環境に変わっていったと考えられている。 白浜層は, S1-S5部層に区分され、 大規模な斜交層理が発達し二枚貝や巻き貝化石, 浅海型の生痕化石等がよく見られる。 S3部層より上位の地層には、大規模な斜交葉理や砂堆などのベッドフォーム, 波浪漣痕(れんこん)がよく見られることなどから,堆積盆はさらに浅化していったと考えられている。

田辺ジオパーク研究会は、 晴天の中、第43回の公式巡検を16回目の地質の日にちなんで

開催いたしました。(チラシには15とありますが、正しくは16周年)

2008年に日本地質学会が5月10日を地質の日に制定

これを記念して 当会も2017年からその前後の日に「地質の日イベント」を開催

コロナ禍では会員限定 今年(2023)は、会員以外の方も参加(約30名の参加)

大地の手触り 潮の香・生き物や植物の観察会 海水ジャブジャブ体験等

初夏の海と空を満喫あっという間に5時間経過

そうそう!漂着ゴミ拾いも忘れずに!

崩れやすい岩石海岸なので10年後 100年後 1000年後

目の前の景色は、一体どんな風に変わっているだろう🌟

先回の元島訪問は(2017 5月)6年前でしたが、今回の訪問で田辺層群の構成を復習することが出来たと思います。最後にネイチャーランド田辺よりの抜粋をさせていただきました。元島には飛曽川(部)層と万呂(部)層の境目(不整合?)が存在しますが、今回見たかぎりは土砂崩れがあったようです。子供たちは磯の生物観察を楽しまれた模様。

雲丹の壷海はどこにも潮忘る 誓子

今から約1.5千万年前の第三紀中新世の頃、田辺地方から熊野地方にかけて牟婁層群を基盤とする前弧海盆の海が広がり, 田辺層群や熊野層群と呼ばれる地層が堆積した。

田辺層群は、ファンデルタ (山地が堆積盆に迫った所にできる扇状地と三角州の一体化したもの Fandelta) の堆積相を示す朝来層、および浅海成の白浜層からなる。

新庄の北に分布する朝来層の詳細な調査研究から、 おもに砂基質礫岩と砂岩からなる

岩屋谷部層,炭質泥岩と亜角礫岩からなる万呂部層、砂岩・礫混じり砂岩・砂基質礫岩からなる飛曽川部層, シルト岩を主とする郷地谷部層が順に堆積した。 これらのうち岩屋谷部層の頃は、堆積盆の北縁で溺れ谷が埋積され、 下三栖では砂が厚く堆積する前浜ないし外浜の環境にあった。 万呂部層の頃は、ファンデルタが形成され、 飛曽川部層の頃はファンデルタの前縁に前置斜面の崩壊堆積物が堆積した。 郷地谷部層の頃は、急激な海水準上昇で沖合の堆積環境に変わっていったと考えられている。 白浜層は, S1-S5部層に区分され、 大規模な斜交層理が発達し二枚貝や巻き貝化石, 浅海型の生痕化石等がよく見られる。 S3部層より上位の地層には、大規模な斜交葉理や砂堆などのベッドフォーム, 波浪漣痕(れんこん)がよく見られることなどから,堆積盆はさらに浅化していったと考えられている。

2023.06.28 10:32

|

2023.06.28 10:32

|