田ジ研自主研修 大規模土砂災害と防災施設の現地見学会

2018.11.30

「大規模土砂災害と防災施設の現地見学会」に参加を大変ありがとうございました。おかげさまでパフォーマンス良く見学会を事故も無く終了することができました。田辺市・上秋津奇絶峡付近では崩壊でできた上秋津風穴・長野風穴とデレーケ(?)堰堤を見学、日高川町・弥谷(いや)では地元の方たちの献身的ご協力により災害時のある程度の詳細状況(地質を含め)を知ることができました。今回の参加された方々の出会いにより防災含めたいろいろなアクションが広がっていくことを期待いたします。お疲れ様&ご協力をありがとうございました。

1.A氏がチラシをまとめてくれました。Tnx

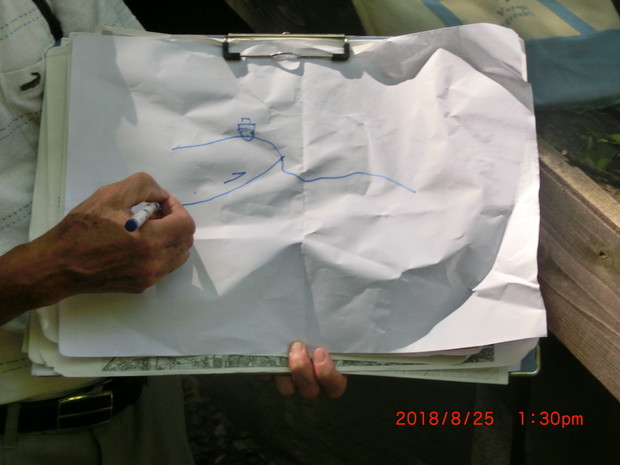

1' 概念図 右会津川附近(秋山氏作成)

1" 概念図 左会津川附近(秋山氏作成)

2. 人ひとりやっと通れるくらいの入口

3. ロープは必須ですよ 縄ばしごがあればベストです

4. この先は結構広く奥は10人以上は入れそう

5. 大きな岩が崩壊し うまく空洞が出来ている 中は生暖かい

6. 井上氏より高尾山の大規模崩壊地と灌水範囲について伺う

7. 今回の見学会には風穴プロジェクトチームも参加

8. 雨予報に反し 眩しいくらいの晴天となって良かった!(安堵)

9. 左向谷の石積み砂防堰堤

10. 11月は晴天続きで超珍しく水は流れていなかった

11. めったに体験できない堰堤登り

12. 1981年建立された護郷の碑

13. 道路の山側に長野風穴を確認 地元N氏から風穴について聞き取りさせて頂きました

14.刀落(洞窟)大字上長瀬小字大倉山林中にあり洞穴の口径約六尺、深さ四十尺(12M)

に及べりと。昔(年代不詳)一人の落武者来り手て、之の洞穴に刀を落としたれば之

の名を得たりと。深さは俗に上秋津村を流るる会津川に貫通せりと云ふ。付近に小柴

叢生して口穴より冷風逆上し来ると。約五間位斜めに通じたれば入るを得れども、夫

れより急に直下したれば降ること能はず。因に近来風穴として蚕種貯蔵所たらしめん

とせしが計画、次に効をなさずと。

*この長野風穴は左会津川の左岸に位置し、この電柱の後ろに風穴があります。穴は

20メートルくらい下の左会津川まで続いている模様。

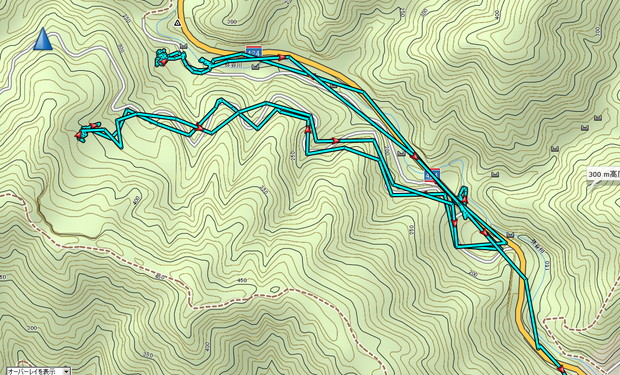

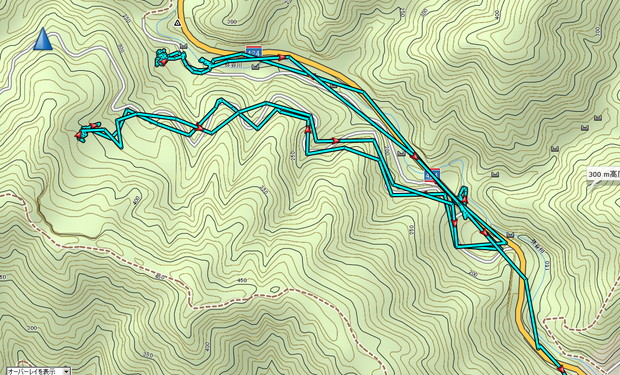

15.日高川町弥谷(いや)地区 今回の移動行程(Garmin)12/01 前日は愛徳荘に泊まり勉強会でした

16.下(しも)集落 手前の石碑が慰霊碑

17.参加者・T氏が災害時の様子をイラストで説明されています

18.たまたま、弥谷(いや)出身の方がイラストマップを残していました

左下が今も残っている下(しも)集落、右上道路より上が上(うえ)集落、右上道路

より下が中(なか)集落と呼ばれていたようです

19.下集落です

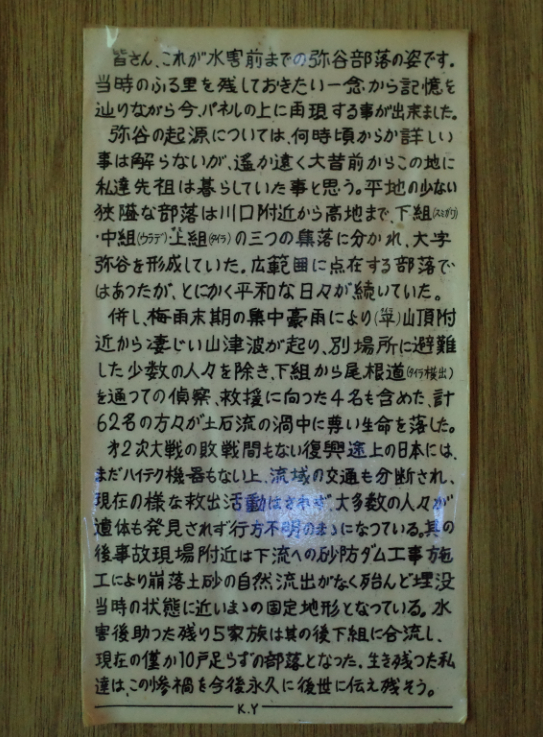

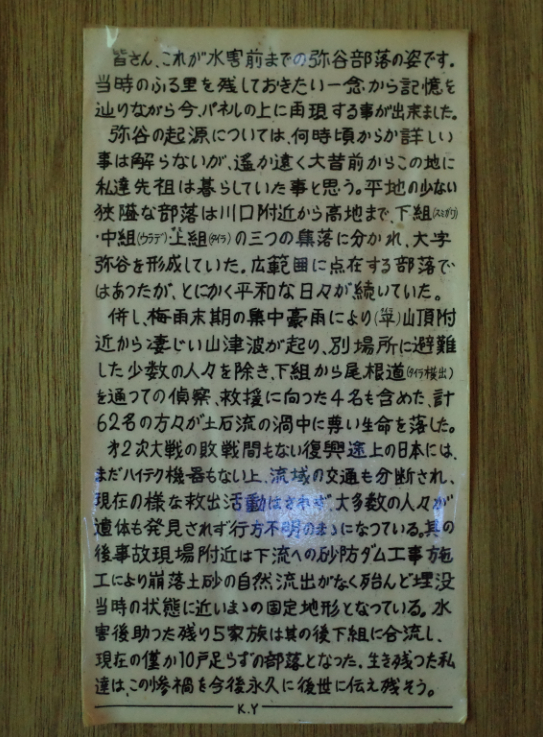

19'.パネル裏の覚書

皆さん、これが水害前までの弥谷部落の姿です。当時のふる里を残しておきたい一念から記憶を辿りながら今、パネルの上に再現する事が出末ました。弥谷の起源については何時頃からか詳しい事は解らないが、遙か遠く大昔前からこの地に私達先祖は暮らしていた事と思う。平地の少ない狹隘な部落は川口附近から高地まで、下組(スミガワ)・中組(ウラデ)・上組 (タイラ)の三つの集落に分かれ、大字弥谷を形成していた。広範囲に点在する部落ではあったが、とにかく平和な日々が続いていた。

併(しか)し、梅雨末期の集中豪雨により(平(タイラ))山頂附近から凄じい山津波が起り、別場所に避難した少数の人々を除き、下組から尾根道(タイラ横出)を通っての偵察、救援に向った4名も含めた、計62名の方々が土石流の渦中に尊い生命を落とした。

第二次大戦の敗戦間もない復興途上の日本には、まだハイテク機器もない上、流域の交通も分断され,現在の様な救出活動はされず,大多数の人々が遺体も発見されず行方不明のままになっている。その後、事故現場附近は下流への砂防ダムエ事施エにより崩落土砂の自然流出がなく殆んど埋没、当時の状態に近いままの固定地形となっている。水害後助った残りの5家族は其の後下組に合流し、現在の僅か10戸足らずの部落となった。生き残った私達はこの惨禍,今後永久に後世に伝え残そう。K.Y.

20.当時、身重の婦人が逃げてきたという宅地跡にきています

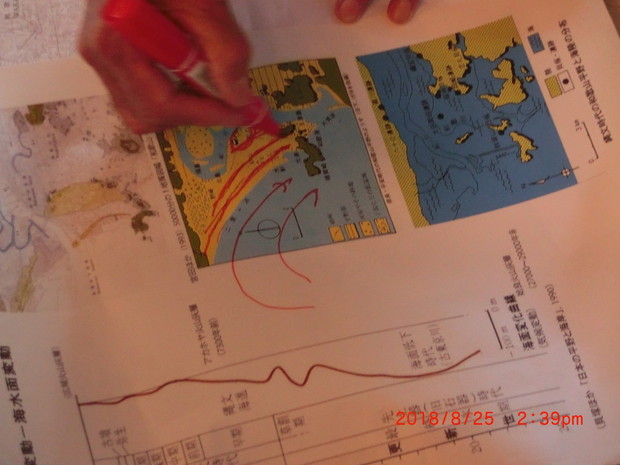

21.正面に見える小さな平地が小平(こだいら)と呼ばれ水田があったそうです

22.養鶏場より尾根をみています

23.やせ尾根で岩盤が垂直に立っています

24.記念集合写真

25.赤色チャートを含んだ礫岩がごろごろ 付加体の様相(スラスト?)です

26.養鶏場から白馬(しらま)山脈を見ています 平和な時は桃源郷だったかも

27.弥谷(いや)谷近くの釈迦堂跡・神社跡にきています

28.正面が神社跡?

29.慰霊碑の墨入れのテーマを討議中

1.A氏がチラシをまとめてくれました。Tnx

1' 概念図 右会津川附近(秋山氏作成)

1" 概念図 左会津川附近(秋山氏作成)

2. 人ひとりやっと通れるくらいの入口

3. ロープは必須ですよ 縄ばしごがあればベストです

4. この先は結構広く奥は10人以上は入れそう

5. 大きな岩が崩壊し うまく空洞が出来ている 中は生暖かい

6. 井上氏より高尾山の大規模崩壊地と灌水範囲について伺う

7. 今回の見学会には風穴プロジェクトチームも参加

8. 雨予報に反し 眩しいくらいの晴天となって良かった!(安堵)

9. 左向谷の石積み砂防堰堤

10. 11月は晴天続きで超珍しく水は流れていなかった

11. めったに体験できない堰堤登り

12. 1981年建立された護郷の碑

13. 道路の山側に長野風穴を確認 地元N氏から風穴について聞き取りさせて頂きました

14.刀落(洞窟)大字上長瀬小字大倉山林中にあり洞穴の口径約六尺、深さ四十尺(12M)

に及べりと。昔(年代不詳)一人の落武者来り手て、之の洞穴に刀を落としたれば之

の名を得たりと。深さは俗に上秋津村を流るる会津川に貫通せりと云ふ。付近に小柴

叢生して口穴より冷風逆上し来ると。約五間位斜めに通じたれば入るを得れども、夫

れより急に直下したれば降ること能はず。因に近来風穴として蚕種貯蔵所たらしめん

とせしが計画、次に効をなさずと。

*この長野風穴は左会津川の左岸に位置し、この電柱の後ろに風穴があります。穴は

20メートルくらい下の左会津川まで続いている模様。

15.日高川町弥谷(いや)地区 今回の移動行程(Garmin)12/01 前日は愛徳荘に泊まり勉強会でした

16.下(しも)集落 手前の石碑が慰霊碑

17.参加者・T氏が災害時の様子をイラストで説明されています

18.たまたま、弥谷(いや)出身の方がイラストマップを残していました

左下が今も残っている下(しも)集落、右上道路より上が上(うえ)集落、右上道路

より下が中(なか)集落と呼ばれていたようです

19.下集落です

19'.パネル裏の覚書

皆さん、これが水害前までの弥谷部落の姿です。当時のふる里を残しておきたい一念から記憶を辿りながら今、パネルの上に再現する事が出末ました。弥谷の起源については何時頃からか詳しい事は解らないが、遙か遠く大昔前からこの地に私達先祖は暮らしていた事と思う。平地の少ない狹隘な部落は川口附近から高地まで、下組(スミガワ)・中組(ウラデ)・上組 (タイラ)の三つの集落に分かれ、大字弥谷を形成していた。広範囲に点在する部落ではあったが、とにかく平和な日々が続いていた。

併(しか)し、梅雨末期の集中豪雨により(平(タイラ))山頂附近から凄じい山津波が起り、別場所に避難した少数の人々を除き、下組から尾根道(タイラ横出)を通っての偵察、救援に向った4名も含めた、計62名の方々が土石流の渦中に尊い生命を落とした。

第二次大戦の敗戦間もない復興途上の日本には、まだハイテク機器もない上、流域の交通も分断され,現在の様な救出活動はされず,大多数の人々が遺体も発見されず行方不明のままになっている。その後、事故現場附近は下流への砂防ダムエ事施エにより崩落土砂の自然流出がなく殆んど埋没、当時の状態に近いままの固定地形となっている。水害後助った残りの5家族は其の後下組に合流し、現在の僅か10戸足らずの部落となった。生き残った私達はこの惨禍,今後永久に後世に伝え残そう。K.Y.

20.当時、身重の婦人が逃げてきたという宅地跡にきています

21.正面に見える小さな平地が小平(こだいら)と呼ばれ水田があったそうです

22.養鶏場より尾根をみています

23.やせ尾根で岩盤が垂直に立っています

24.記念集合写真

25.赤色チャートを含んだ礫岩がごろごろ 付加体の様相(スラスト?)です

26.養鶏場から白馬(しらま)山脈を見ています 平和な時は桃源郷だったかも

27.弥谷(いや)谷近くの釈迦堂跡・神社跡にきています

28.正面が神社跡?

29.慰霊碑の墨入れのテーマを討議中

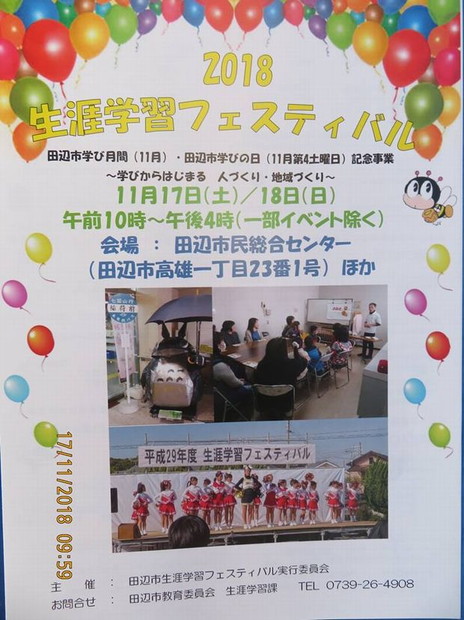

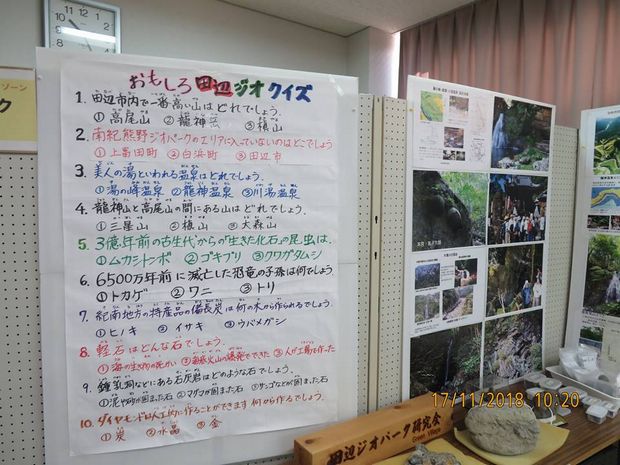

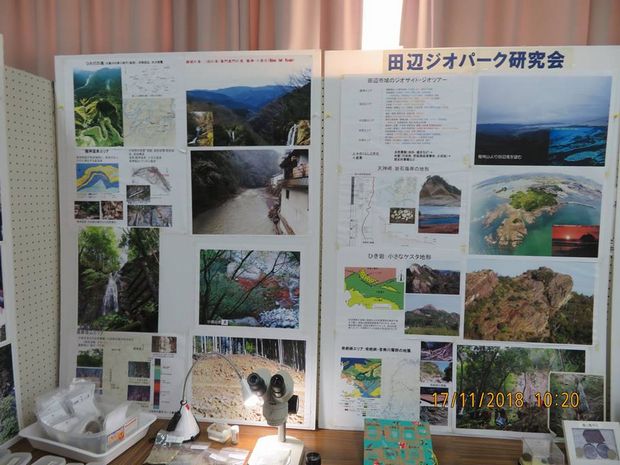

田辺市生涯学習フェスティバル 展示参加

2018.11.17

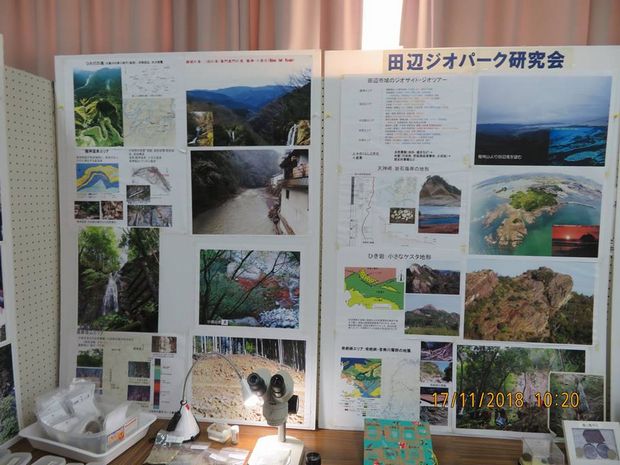

2018年11月17-18日 田辺市生涯学習フェスティバル出展

2018年度田辺市教育委員会生涯学習課 生涯学習フェスティバル実行委員会主催

【田辺市生涯学習フェスティバル】が11月17・18日で開催されました。

市民総合センターでは様々な催事が行われるので、毎年、近隣からも大勢の来場者です。

私たち田辺ジオパーク研究会も、環境省近畿地方田辺自然保護官事務所「よしくま」ブースで、吉野熊野国立公園、天神崎の自然を守る会、京都大学白浜水族館、田辺高校生物部と協力しながら、市内の大地の見所“ジオッち”パネル、生痕化石、鉱物、市内で集めた火山灰などを展示しました。

この「チームよしくま」の中でダントツ大好評だったのは、簡易用タッチプールにぎょうさん集めたザリガニ釣り体験です。子ども達が無我夢中で細い竹竿を垂らし、又、何度も部屋を出たり入ったりしながら誰かを連れてきたりと、いつも群れ状態となっていました。 このような好奇心の眼差しを横から眺められるのは、実に裏方冥利につきるものだとつくづく思いましたね(笑)。

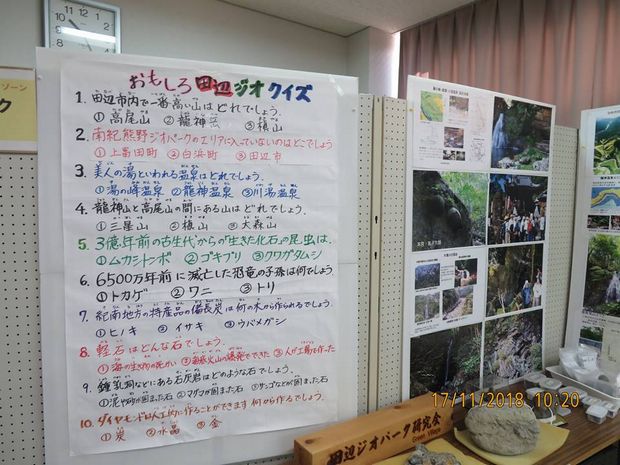

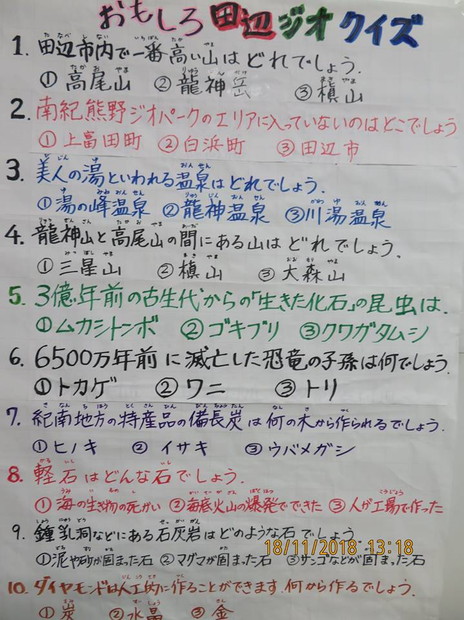

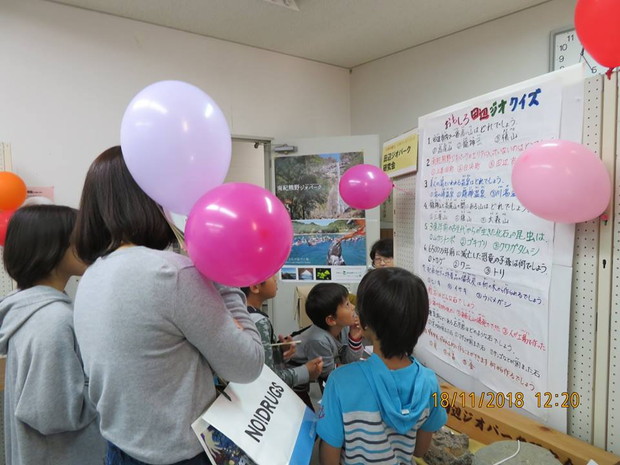

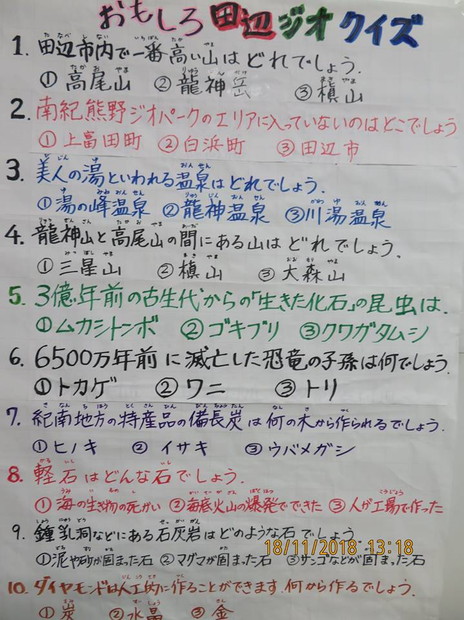

次は手前味噌になりますが、当会の「おもしろ田辺ジオクイズ」です。

みかん農家会員から差し入れられた旬の温州みかんなどを景品に、大人も子ども楽しみながら新しいジオ友繋がりのきっかけとなり、とても有意義な2日間となりました。(因みに全問正解は2/123)

クイズ2に関連して、①や②を選択された方々は「TVや新聞のニュースで『南紀熊野ジオパーク』という名前は聞いたことがあるけど、入ってないのはよその町やと思った」と話されていました。折角の機会なので、田辺市が南紀熊野ジオパーク推進協議会未加盟の説明もさせて頂きました。

チャレンジされた多くの方々が、一瞬「「ええ!?」」と驚いた表情とフツーに「何故?」の問いかけが印象的でした。 (そういえば・・・14年前「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された「熊野古道」も、一般的には登録後の数年間は観光客も少なく地元の人々もあまり興味がなさそうな時期もありました。 ☆彡そしてこれからは、“ジオっち”の番です。2019年7月には串本にジオパークセンター完成予定です。田辺市内からでも1時間余りで紀伊半島の美味しい食べ物、美味しい景色、地域の人々の暮らしと文化歴史に触れ、自然災害や地域防災も知りながら、足元から楽しめる見慣れた海・山・川・里が“ジオッち“の良いところなのです。

市町村合併から早や11年目、この日は龍神村地域で「翔龍祭」も開催されましたが、生憎、昨年同様の出展が叶いませんでした。 気候が安定している11月には、田辺市内だけでも沢山の行事が重なってしまいます。 そんなこんなでもうすぐ12月とは早過ぎ感ありですね。みなさまお疲れ様でした。

1. 約26年前から継続されています

2. 田辺市民総合センターの館内には近隣の方々も

3. すさみフェニックス褶曲ポスターには「ここどこ??」の質問が多々ありました。

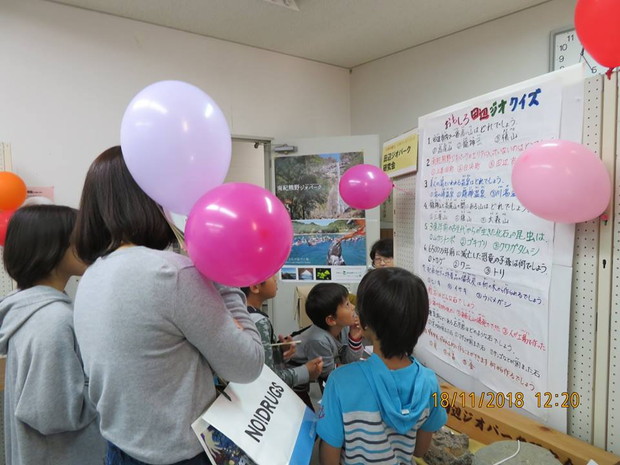

4. 高校生たちもジオッちに興味津々

5. 環境省レンジャー、田ジ研会長も子ども見守り役に

6. 辛抱強く座り込みが始まる

7. 高学年たちも「おもしろ田辺ジオクイズ」にチャレンジ

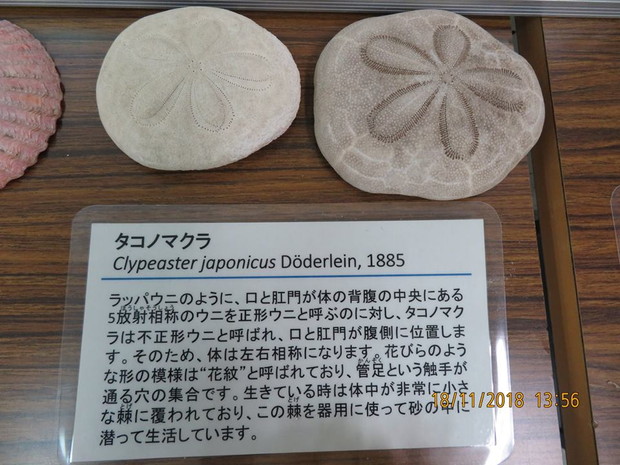

8. 左から サンゴ、サメの卵が入っていた殻、シラヒゲウニ殻

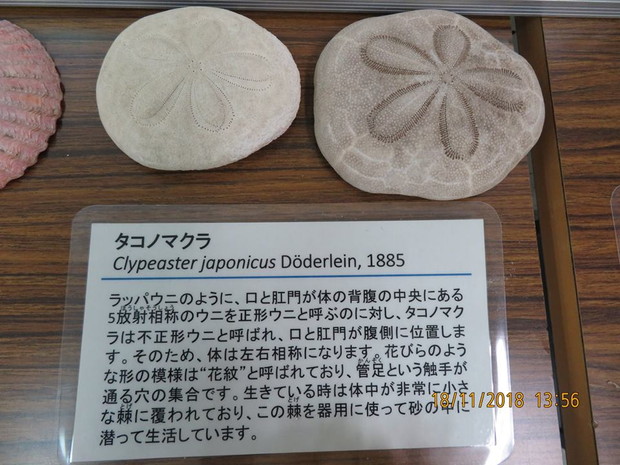

9. 結構大きなタコノマクラ

10. 海の生きもの化石たち

11. 凄い!顕微鏡の扱いが慣れているねー

12. 姶良火山灰

13. 触っていいよ~(笑)

14. 景品はお菓子、会員(みかん農園経営)からの差し入れの美味しいみかん🍊

15. 低学年も最後まで問題とにらめっこ

16. 2番目の問題、殆どのチャレンジャーが①又は②の答えを;;

17. ソロソロラミネートパウチにしなくては・・・

18. 田辺の身近な”ジオッち”写真

19. いつもニコニコお助けマン

20. 「アカン!肺活量足らん!」っと言いながら速攻空気入れ購入に w

21. 4階奥のホールでは紀南ユネスコ協会「わたしの町の宝もの」絵画展も同時開催

http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=361533

2018年度田辺市教育委員会生涯学習課 生涯学習フェスティバル実行委員会主催

【田辺市生涯学習フェスティバル】が11月17・18日で開催されました。

市民総合センターでは様々な催事が行われるので、毎年、近隣からも大勢の来場者です。

私たち田辺ジオパーク研究会も、環境省近畿地方田辺自然保護官事務所「よしくま」ブースで、吉野熊野国立公園、天神崎の自然を守る会、京都大学白浜水族館、田辺高校生物部と協力しながら、市内の大地の見所“ジオッち”パネル、生痕化石、鉱物、市内で集めた火山灰などを展示しました。

この「チームよしくま」の中でダントツ大好評だったのは、簡易用タッチプールにぎょうさん集めたザリガニ釣り体験です。子ども達が無我夢中で細い竹竿を垂らし、又、何度も部屋を出たり入ったりしながら誰かを連れてきたりと、いつも群れ状態となっていました。 このような好奇心の眼差しを横から眺められるのは、実に裏方冥利につきるものだとつくづく思いましたね(笑)。

次は手前味噌になりますが、当会の「おもしろ田辺ジオクイズ」です。

みかん農家会員から差し入れられた旬の温州みかんなどを景品に、大人も子ども楽しみながら新しいジオ友繋がりのきっかけとなり、とても有意義な2日間となりました。(因みに全問正解は2/123)

クイズ2に関連して、①や②を選択された方々は「TVや新聞のニュースで『南紀熊野ジオパーク』という名前は聞いたことがあるけど、入ってないのはよその町やと思った」と話されていました。折角の機会なので、田辺市が南紀熊野ジオパーク推進協議会未加盟の説明もさせて頂きました。

チャレンジされた多くの方々が、一瞬「「ええ!?」」と驚いた表情とフツーに「何故?」の問いかけが印象的でした。 (そういえば・・・14年前「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部として、ユネスコの世界遺産に登録された「熊野古道」も、一般的には登録後の数年間は観光客も少なく地元の人々もあまり興味がなさそうな時期もありました。 ☆彡そしてこれからは、“ジオっち”の番です。2019年7月には串本にジオパークセンター完成予定です。田辺市内からでも1時間余りで紀伊半島の美味しい食べ物、美味しい景色、地域の人々の暮らしと文化歴史に触れ、自然災害や地域防災も知りながら、足元から楽しめる見慣れた海・山・川・里が“ジオッち“の良いところなのです。

市町村合併から早や11年目、この日は龍神村地域で「翔龍祭」も開催されましたが、生憎、昨年同様の出展が叶いませんでした。 気候が安定している11月には、田辺市内だけでも沢山の行事が重なってしまいます。 そんなこんなでもうすぐ12月とは早過ぎ感ありですね。みなさまお疲れ様でした。

1. 約26年前から継続されています

2. 田辺市民総合センターの館内には近隣の方々も

3. すさみフェニックス褶曲ポスターには「ここどこ??」の質問が多々ありました。

4. 高校生たちもジオッちに興味津々

5. 環境省レンジャー、田ジ研会長も子ども見守り役に

6. 辛抱強く座り込みが始まる

7. 高学年たちも「おもしろ田辺ジオクイズ」にチャレンジ

8. 左から サンゴ、サメの卵が入っていた殻、シラヒゲウニ殻

9. 結構大きなタコノマクラ

10. 海の生きもの化石たち

11. 凄い!顕微鏡の扱いが慣れているねー

12. 姶良火山灰

13. 触っていいよ~(笑)

14. 景品はお菓子、会員(みかん農園経営)からの差し入れの美味しいみかん🍊

15. 低学年も最後まで問題とにらめっこ

16. 2番目の問題、殆どのチャレンジャーが①又は②の答えを;;

17. ソロソロラミネートパウチにしなくては・・・

18. 田辺の身近な”ジオッち”写真

19. いつもニコニコお助けマン

20. 「アカン!肺活量足らん!」っと言いながら速攻空気入れ購入に w

21. 4階奥のホールでは紀南ユネスコ協会「わたしの町の宝もの」絵画展も同時開催

http://www.agara.co.jp/news/daily/?i=361533

第24回 龍神村丹生ノ川還流丘陵(旧河谷)巡検

2018.11.03

第24回 田辺市龍神村の環流丘陵(小森地形)見学会

行程:龍神行政局→丹生ヤマセミの郷近くの小森川小森地形→安倍晴明神社→谷口姶良火山灰層→昼食@371号沿線→龍神村殿原の小森地形→龍神村東の小森地形→龍神行政局

例年11月3日には五穀豊穣を祈願した秋祭りがあちこちで執り行われています。

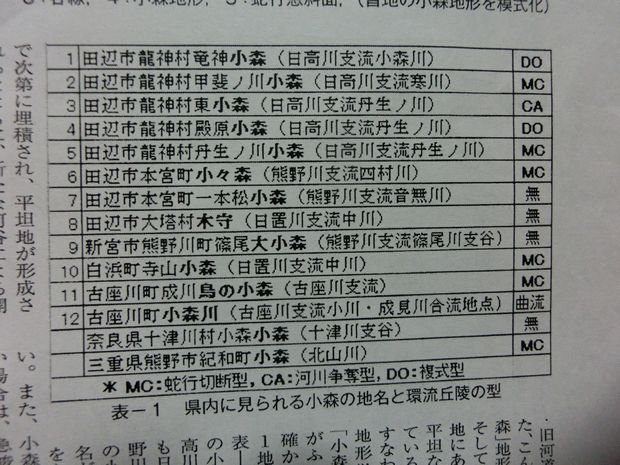

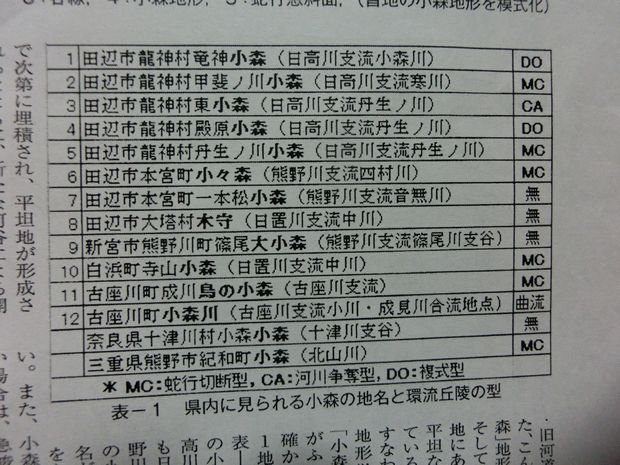

当初の年間計画に於いても晴天の確率が高いこの時期には、紅葉も期待して山側の見学希望が圧倒的に多く、南紀熊野ジオパーク学術専門員の吉松敏隆氏(=紀南・地名と風土研究会会員)からのご提案も頂き「小森地形」の実地検分となりました。 今回は、和歌山県田辺市龍神村を流れる日高川の支流、小森川と丹生ノ川に形成された3カ所の環流丘陵と、2015年に訪れた姶良火山灰堆積地です。(この露頭真上の橋は中辺路町に通じる国道371号線。今年3月から開通され大変便利になっています)

穿入蛇行が発達する中紀以南の地域の大半が四万十付加体と呼ばれます。白亜紀から第三紀中新世にかけて堆積した地層からなり、この四万十付加体の帯状構造が大きく乱れている為に、川の流れがくねくねと蛇行しているのです。

見学地の地層、音無川付加体の屈曲構造の形成時期については、2012年中屋志津男氏が論文を発表されています「・・・第三紀前期中新世の前期であるが、熊野層群と中期中新世の熊野酸性火成岩類が、四万十付加体とともに調和的に屈曲していることや、紀伊半島の穿入蛇行や山列などの地形発達とも密接に関連していることから、前期中新世以降現世まで続いていると考えられている。また、紀伊半島の四万十付加体は運動量の大きいフィリピン海プレートと太平洋プレートの応力場にあるが、付加が進行して沈み込み部から遠ざかるにつれ、前者よりも後者による帯状構造に平行な圧縮応力が強くなったと考えられている」。 このようにして紀伊半島では、地表面にまで及ぶ共役の背斜・向斜構造が穿入蛇行の著しい発達をうながしているようです。

山間をドライブしていると、川の側や平地の中にボツリと取り残された小さな山を見かけます。又、そのこんもり山の周囲には民家(集落跡)や田畑など、山間域の日常生活(跡)に出会えます。我々が実際に過ごしている時間より、地球上の営み過程を目の当たりにできる環流丘陵の深い物語と、先人たちからの生きる知恵と工夫によって更に風景もどんどん変化しつつの山並みも楽しみ、穏やかな青空の下、いつものように滑る冗談も交えながら意義ある見学・研修会となりました。

追記

庚申さんや仏像等の研究者として有名な堀敏実氏が12月3日16時20分 56歳の若さでご逝去されました。実は、今回の原稿をお願いしていましたが、11月27日午前11時42分「現在入院していまして、いつ退院出来るかわかりません。原稿は無理です。すみません。」と、メッセージを頂戴していました。堀さん、長期間の闘病生活お疲れ様でした。やすらかにお休みくださいませ。合掌

今回、最初に訪れた東平近くの小森で、南方熊楠翁ゆかりの民家の横から小森山に登られ「ここには珍しく庚申さんが見当たらない」と話されていました。 2018.12.5 文責CH

1.今回もほぼ車移動 楽といえば楽でしたが・・・w

2.南紀熊野ジオパーク学術専門員吉松先生からルート説明と環流丘陵出来方をレクチャー中

3.丹生ヤマセミ温泉から約5分移動 一番目の環流丘陵見学

4.かなり隆起の激しい場所 眼下には南方熊楠も訪れたといわれる民家もあった

5.穿入蛇行と屈曲構造が一目瞭然の場所

6.自然湧出温泉お一人様700円

7.安倍晴明ゆかりの晴明神社 五芒星(ごぼうせい)を晴明桔梗(せいめいききょう)として利用

8.果無山脈は褶曲のオンパレード地帯

9.姶良火山灰 2015年に訪れた時には まだ橋桁工事中だったが

10.山側の中ほど白い筋が姶良火山灰層(AT火山灰層)

11.姶良火山灰が積もっているところは大昔は川が流れている場所だったようです(約30Mの隆起)

12.スラストについての説明 この辺りは田辺域では一番古い先輩地層です。

13.2018年3月19日完成 龍神~中辺路間の国道371号バンジージャンプが出来そうな高さ!

14.秋晴れランチタイムは大人でも楽しぃ!!

15.地元メンバーから太っ腹たい焼きの差し入れに感謝感激♡ごちそうさまでした!

16.殿原の環流丘陵現場

17.ガードレール側の約20m下には現在の川が

18.大地の隆起と川の流れが徐々に変わって小山が出来ている

19.稲刈りが終わった田んぼが広がるのどかな山里

20.3番目の小森を訪ねて

21.①②③ 流路変化図

22.コンセプトは学びと笑いとハイキング♪ お疲れさまでした~♪

23. ジオポーズは・・・あららら~;;

24.有意義な一日! ヨッシーさん ご多忙の中大変お世話になりました。

25.音無川付加体の屈曲構造の簡単な説明

26.日高川近辺の小森地形

行程:龍神行政局→丹生ヤマセミの郷近くの小森川小森地形→安倍晴明神社→谷口姶良火山灰層→昼食@371号沿線→龍神村殿原の小森地形→龍神村東の小森地形→龍神行政局

例年11月3日には五穀豊穣を祈願した秋祭りがあちこちで執り行われています。

当初の年間計画に於いても晴天の確率が高いこの時期には、紅葉も期待して山側の見学希望が圧倒的に多く、南紀熊野ジオパーク学術専門員の吉松敏隆氏(=紀南・地名と風土研究会会員)からのご提案も頂き「小森地形」の実地検分となりました。 今回は、和歌山県田辺市龍神村を流れる日高川の支流、小森川と丹生ノ川に形成された3カ所の環流丘陵と、2015年に訪れた姶良火山灰堆積地です。(この露頭真上の橋は中辺路町に通じる国道371号線。今年3月から開通され大変便利になっています)

穿入蛇行が発達する中紀以南の地域の大半が四万十付加体と呼ばれます。白亜紀から第三紀中新世にかけて堆積した地層からなり、この四万十付加体の帯状構造が大きく乱れている為に、川の流れがくねくねと蛇行しているのです。

見学地の地層、音無川付加体の屈曲構造の形成時期については、2012年中屋志津男氏が論文を発表されています「・・・第三紀前期中新世の前期であるが、熊野層群と中期中新世の熊野酸性火成岩類が、四万十付加体とともに調和的に屈曲していることや、紀伊半島の穿入蛇行や山列などの地形発達とも密接に関連していることから、前期中新世以降現世まで続いていると考えられている。また、紀伊半島の四万十付加体は運動量の大きいフィリピン海プレートと太平洋プレートの応力場にあるが、付加が進行して沈み込み部から遠ざかるにつれ、前者よりも後者による帯状構造に平行な圧縮応力が強くなったと考えられている」。 このようにして紀伊半島では、地表面にまで及ぶ共役の背斜・向斜構造が穿入蛇行の著しい発達をうながしているようです。

山間をドライブしていると、川の側や平地の中にボツリと取り残された小さな山を見かけます。又、そのこんもり山の周囲には民家(集落跡)や田畑など、山間域の日常生活(跡)に出会えます。我々が実際に過ごしている時間より、地球上の営み過程を目の当たりにできる環流丘陵の深い物語と、先人たちからの生きる知恵と工夫によって更に風景もどんどん変化しつつの山並みも楽しみ、穏やかな青空の下、いつものように滑る冗談も交えながら意義ある見学・研修会となりました。

追記

庚申さんや仏像等の研究者として有名な堀敏実氏が12月3日16時20分 56歳の若さでご逝去されました。実は、今回の原稿をお願いしていましたが、11月27日午前11時42分「現在入院していまして、いつ退院出来るかわかりません。原稿は無理です。すみません。」と、メッセージを頂戴していました。堀さん、長期間の闘病生活お疲れ様でした。やすらかにお休みくださいませ。合掌

今回、最初に訪れた東平近くの小森で、南方熊楠翁ゆかりの民家の横から小森山に登られ「ここには珍しく庚申さんが見当たらない」と話されていました。 2018.12.5 文責CH

1.今回もほぼ車移動 楽といえば楽でしたが・・・w

2.南紀熊野ジオパーク学術専門員吉松先生からルート説明と環流丘陵出来方をレクチャー中

3.丹生ヤマセミ温泉から約5分移動 一番目の環流丘陵見学

4.かなり隆起の激しい場所 眼下には南方熊楠も訪れたといわれる民家もあった

5.穿入蛇行と屈曲構造が一目瞭然の場所

6.自然湧出温泉お一人様700円

7.安倍晴明ゆかりの晴明神社 五芒星(ごぼうせい)を晴明桔梗(せいめいききょう)として利用

8.果無山脈は褶曲のオンパレード地帯

9.姶良火山灰 2015年に訪れた時には まだ橋桁工事中だったが

10.山側の中ほど白い筋が姶良火山灰層(AT火山灰層)

11.姶良火山灰が積もっているところは大昔は川が流れている場所だったようです(約30Mの隆起)

12.スラストについての説明 この辺りは田辺域では一番古い先輩地層です。

13.2018年3月19日完成 龍神~中辺路間の国道371号バンジージャンプが出来そうな高さ!

14.秋晴れランチタイムは大人でも楽しぃ!!

15.地元メンバーから太っ腹たい焼きの差し入れに感謝感激♡ごちそうさまでした!

16.殿原の環流丘陵現場

17.ガードレール側の約20m下には現在の川が

18.大地の隆起と川の流れが徐々に変わって小山が出来ている

19.稲刈りが終わった田んぼが広がるのどかな山里

20.3番目の小森を訪ねて

21.①②③ 流路変化図

22.コンセプトは学びと笑いとハイキング♪ お疲れさまでした~♪

23. ジオポーズは・・・あららら~;;

24.有意義な一日! ヨッシーさん ご多忙の中大変お世話になりました。

25.音無川付加体の屈曲構造の簡単な説明

26.日高川近辺の小森地形

第23回 フェニックス褶曲~多世代交流施設~白浜町市江崎泥ダイアピル

2018.09.22

9月22日(土)天気 曇りのち晴れ

第23回フェニックス褶曲→すさみ町多世代交流施設→市江崎泥ダイアピル

参加者 19名

フェニックス褶曲は引き潮の時刻にあわせ9時過ぎから11時前まで。

各自自由にフェニックス褶曲を観察。今回初めて参加される方もあり、会員それぞれが個人的に付加体について、褶曲の規模、構造、砂岩の岩脈など知識を交換し、相互に学習する機会となった。西エリアジオパークガイドの新谷氏から説明があった

帰りに海岸に漂着した各種ゴミを拾い、国道にでるまでの道の空き缶、ペットボトルの空などのゴミを回収。大小さまざまな発砲スチロールの破片。ペットボトルなどプラスチック製品が多く落ちており、海洋汚染が課題となっている現実を垣間見た。大物は直径60センチほどもありそうなブイ。メンバーが持参していたロープをブイの取手にくくりつけ持ちやすくし回収。「ハングル文字が書いてあったでぇ~」とか漂流物もグローバルだ。

回収したゴミを軽トラに積んですさみ町役場に搬入し、11時30分ころより、13時まで多世代交流施設にて昼休憩(ランチ)。

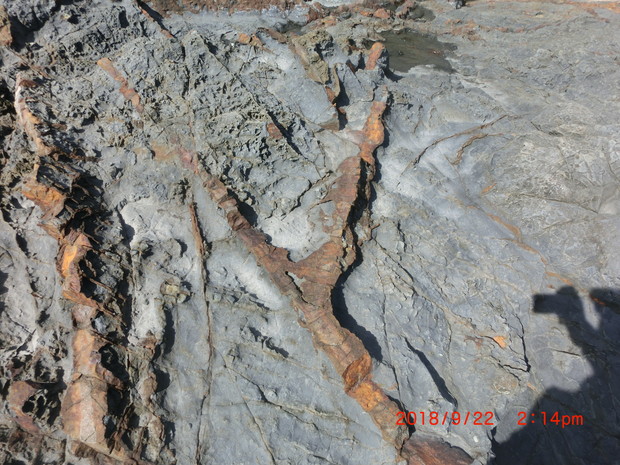

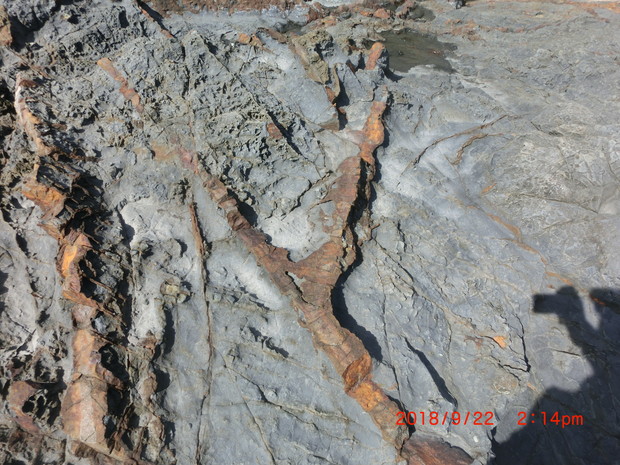

休憩後、市江崎に向かう。市江崎では田辺層群下層部の泥岩が上部の地層に泥ダイアピルや砂岩・泥岩岩脈として貫入している様子が観察できる。

13時30分ころより、漁港から波打ち際沿いに徒歩で移動。旅館(市江崎荘)脇の道をのぼり、少し下ると、太平洋を一望できる高台に出る。下見の際に目印を付けた場所から岩を下り泥ダイアピルのある磯に到着。雨が降って岩が濡れた状態の時は見学を見合わせたほうが安全。

磯に下り、高台からみえた円形の茶色の岩を観察するとどうも砂岩っぽく見えた。

これがジオパークガイドのテキストに載っていた「石英質砂岩からなる小規模な円筒形の貫入岩」のようだ。このサイトの泥ダイアピル岩体は流動化した泥岩層の流動速度の違いから周辺部に含礫泥岩、中心部に含礫泥岩質砂岩が存在する構造となっている。振り向くと岩脈が空にむかってのびている崖がみえる。岩脈好きにオススメのジオサイトです。

漁港へ帰る途中お祭り準備中の若い男女のグループに出会う。横笛をふきながら歩いている若い女性たち。「夢みているみたいな時間やなぁ~」と感想がもれた。

青く澄んだ空を見上げ、ジオパーク研究会の観察会は大人が「夢をみる時間」かもしれない。

(文責M氏)

1.今回のルート

2.フェニックス褶曲はR42沿いから降ります

3.5分程度 雑木の中を歩きます。

4.磯場に降り立つまでは細くて急な斜面 ウバメガシの落ち葉で滑りやすい

5.この日の干潮は10:35 高波ありでした

6.画像中央左側に今年3月1日に押し船が座礁し重油が流れた

7.2番目のビュースポット(最初のなるい崖を降りて)

8.♪バラバラのポーズもフェニックス褶曲らしい

9.この日渡れなかったので ソファー岩ポーズも

10.首が痛くなるほど見上げてしまいます

11.どちらが上だ下だ。。

12.ちょっと一段落

13.S氏による模式模型による褶曲活動の説明です

14.帰り道はごみ収集・成果物です

15.市江崎に来ました・田辺層群です

16.見晴らし良し

17.ダイアピルを見下ろしています

18.同じく

19.ダイアピルの場所に下りてきています

20.不思議な貫入岩脈です

21.縦横無尽に砂岩脈が

22.どこにでもある海と陸の境界線ですが・・

23.周囲の岩脈と比べれば一段と太い

24.どれどれ・・不思議な表情

25.泥岩を割り込んできている

26.足元の岩から離れない 談義中

27.ならば、ついでに記念写真を

28.それぞれハートマークのつもりです

29.これこれ 勝手に名付けて「いちえ(市江)ラブ」

30.洞窟 アフター(鳥毛の洞窟に比べて)

31.落としたスマホを奇跡的に見つけて下さったみなさま

32.今回の現場ですが まだまだ南側にも見どころが!

第23回フェニックス褶曲→すさみ町多世代交流施設→市江崎泥ダイアピル

参加者 19名

フェニックス褶曲は引き潮の時刻にあわせ9時過ぎから11時前まで。

各自自由にフェニックス褶曲を観察。今回初めて参加される方もあり、会員それぞれが個人的に付加体について、褶曲の規模、構造、砂岩の岩脈など知識を交換し、相互に学習する機会となった。西エリアジオパークガイドの新谷氏から説明があった

帰りに海岸に漂着した各種ゴミを拾い、国道にでるまでの道の空き缶、ペットボトルの空などのゴミを回収。大小さまざまな発砲スチロールの破片。ペットボトルなどプラスチック製品が多く落ちており、海洋汚染が課題となっている現実を垣間見た。大物は直径60センチほどもありそうなブイ。メンバーが持参していたロープをブイの取手にくくりつけ持ちやすくし回収。「ハングル文字が書いてあったでぇ~」とか漂流物もグローバルだ。

回収したゴミを軽トラに積んですさみ町役場に搬入し、11時30分ころより、13時まで多世代交流施設にて昼休憩(ランチ)。

休憩後、市江崎に向かう。市江崎では田辺層群下層部の泥岩が上部の地層に泥ダイアピルや砂岩・泥岩岩脈として貫入している様子が観察できる。

13時30分ころより、漁港から波打ち際沿いに徒歩で移動。旅館(市江崎荘)脇の道をのぼり、少し下ると、太平洋を一望できる高台に出る。下見の際に目印を付けた場所から岩を下り泥ダイアピルのある磯に到着。雨が降って岩が濡れた状態の時は見学を見合わせたほうが安全。

磯に下り、高台からみえた円形の茶色の岩を観察するとどうも砂岩っぽく見えた。

これがジオパークガイドのテキストに載っていた「石英質砂岩からなる小規模な円筒形の貫入岩」のようだ。このサイトの泥ダイアピル岩体は流動化した泥岩層の流動速度の違いから周辺部に含礫泥岩、中心部に含礫泥岩質砂岩が存在する構造となっている。振り向くと岩脈が空にむかってのびている崖がみえる。岩脈好きにオススメのジオサイトです。

漁港へ帰る途中お祭り準備中の若い男女のグループに出会う。横笛をふきながら歩いている若い女性たち。「夢みているみたいな時間やなぁ~」と感想がもれた。

青く澄んだ空を見上げ、ジオパーク研究会の観察会は大人が「夢をみる時間」かもしれない。

(文責M氏)

1.今回のルート

2.フェニックス褶曲はR42沿いから降ります

3.5分程度 雑木の中を歩きます。

4.磯場に降り立つまでは細くて急な斜面 ウバメガシの落ち葉で滑りやすい

5.この日の干潮は10:35 高波ありでした

6.画像中央左側に今年3月1日に押し船が座礁し重油が流れた

7.2番目のビュースポット(最初のなるい崖を降りて)

8.♪バラバラのポーズもフェニックス褶曲らしい

9.この日渡れなかったので ソファー岩ポーズも

10.首が痛くなるほど見上げてしまいます

11.どちらが上だ下だ。。

12.ちょっと一段落

13.S氏による模式模型による褶曲活動の説明です

14.帰り道はごみ収集・成果物です

15.市江崎に来ました・田辺層群です

16.見晴らし良し

17.ダイアピルを見下ろしています

18.同じく

19.ダイアピルの場所に下りてきています

20.不思議な貫入岩脈です

21.縦横無尽に砂岩脈が

22.どこにでもある海と陸の境界線ですが・・

23.周囲の岩脈と比べれば一段と太い

24.どれどれ・・不思議な表情

25.泥岩を割り込んできている

26.足元の岩から離れない 談義中

27.ならば、ついでに記念写真を

28.それぞれハートマークのつもりです

29.これこれ 勝手に名付けて「いちえ(市江)ラブ」

30.洞窟 アフター(鳥毛の洞窟に比べて)

31.落としたスマホを奇跡的に見つけて下さったみなさま

32.今回の現場ですが まだまだ南側にも見どころが!

第22回 岡公園~和歌山城~(旧)和歌浦(玉津島神社・妹背山付近)

2018.08.25

第22回 岡公園~和歌山城~(旧)和歌浦(玉津島神社・妹背山付近)巡検

2018 0825

<行程>

<10:00> 和歌山城駐車場に集合

<10:10> 岡公園探索

<11:30> 和歌山城 石垣探索

===昼食===

<13:15> 和歌山城 裏坂

<14:00> 和歌山城 天守閣

<15:00> 和歌山城 退城

<15:45> 旧和歌浦(玉津島神社・妹背山付近)

<16:50> 現地解散

和歌山城と片男波海岸の岩石を観察してきました!!

台風一過、青空の広がった8月25日(土)、中屋志津男先生のご指導のもと、和歌山城の石垣と片男波海岸の岩石を観察してきました。暑さがぶり返し、木陰と涼風が恋しい一日でしたが、参加者一同、紀南では見られない結晶片岩の観察に熱心に取り組みました。

はじめに、お城の南にある岡公園で往時の石切場跡を見学し、三波川帯(*)の結晶片岩が、さまざまに分類されることを教わりました。苦鉄質(塩基性)片岩、珪質片岩、泥質片岩、砂質片岩、などです。まず公園の入口付近にある緩やかに褶曲している岩体は、石英片岩であり珪質片岩の一種です。さらに奥や上の方には、いわゆる「青石」と呼ばれる緑泥片岩が見られましたが、これは苦鉄質片岩(マグネシウムや鉄に富む)に分類されます。ここの苦鉄質片岩には曹長石(*)の斑晶が入っており、「”てんもん”苦鉄質片岩」といわれる特徴的な岩石です。「てんもん」というと「天文」の漢字が頭に浮かびますが、この場合は「点紋」で細かい斑点が一面に見られるからです。この「点紋苦鉄質片岩」が今回で一番のポイントとなる岩石でした。三波川帯は原岩としてはジュラ紀の砂岩・泥岩・チャート、また海底火山の凝灰岩などであり、変成作用が行われたのは白亜紀後期とのことです。

いよいよ和歌山城に入城です。南側の岡口門から入りました。この門の石垣は砂岩で築かれています。これは「和泉砂岩」と呼ばれ、中央構造線の北側に分布する和泉層群の岩石です。和歌山城というと全国的にも珍しい結晶片岩の石垣が目につきますが、全体的にはこの砂岩による石垣が最も多いのです。これは加太の友ヶ島で採石されたことが分かっており、今でも石切場の跡が残っています。和泉砂岩は田辺層群白浜累層の砂岩に比べると淘汰が悪くて礫が含まれ、陸に近いところで堆積したようです。松の丸の高石垣では砂岩の石垣の両端が熊野酸性岩類である花崗斑岩(流紋岩の一種)により積まれている様子を観察しました。砂岩は表面の風化が進んでいますが、やはり火成岩は硬くてしっかり残っていました。

お城の北側に進むと、西の丸庭園沿いには結晶片岩の石垣が続いています。中屋先生に岩石名を教えていただくと、苦鉄質片岩である、いわゆる緑泥片岩(青石)以外にも砂質片岩や泥質片岩、珪質片岩の一種の赤鉄鉱片岩などがあり、ごく一部には石灰質片岩も見られるそうです。また、苦鉄質片岩にも点紋のない岩石があって、岡公園や虎伏山(城が築かれている丘陵)から採石された岩石だけではないということです。点紋帯は和歌山市の北側、無点紋帯は秋葉山より南側に分布しており、和歌山城石垣の結晶片岩が雑賀崎をはじめ、さらに南からも運ばれてきたことがそれらの岩石から分かります。

昼食後は裏坂といわれる北からの登城口を登って天守に向かいました。ここの石垣も苦鉄質片岩で積まれています。足下の石段をよく見ると人々の歩みに磨かれて点紋がはっきり見えるものがあり、岩石形成時からの長い歴史が想われました。南からの表坂と合わせて谷が入り込んでおり、ここに地下から水が上昇してくるとのことで、裏坂途中に古い井戸がありました。この湧水は虎伏山東側の断層によるもので、虎伏山自体が断層に沿って西側からせり上がって形成されており、南方の秋葉山を経て和歌浦方面に向かって弧状に続く丘陵が断層を示しています。

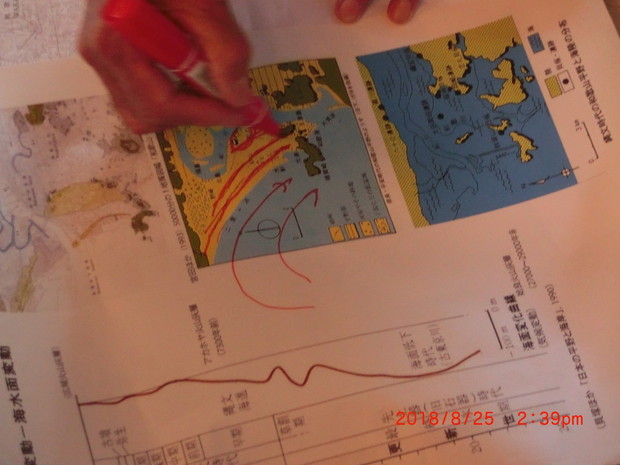

天守に登り、中屋先生から地形と地質の関係を詳しく教えていただきました。東方には飯盛山が見え、そこから続く飯盛向斜がここに至っていること、北方は和泉山脈がそびえ、中央構造線によるダイナミックな(私たちにとっては災害となる)動き、西方は紀ノ川の河口が奈良時代に開かれたことや砂の丸をはじめとして浜堤堆積物とそこからもたらされた風成堆積物が吹上地区であること、南方は先述のように断層が走り、盛り上がった地形とともに低地には和歌川(かつての紀ノ川下流部)が流れている様子が一望できました。また、和歌山平野の群発地震や中央構造線に予想される大地震のメカニズムも学びました。

表坂より下って城内の駐車場に到り、次に片男波海岸に向かいました。玉津島神社に参拝後、付近の地質を観察しました。この辺りも結晶片岩が分布していますが、もう点紋が見られない無点紋帯に入っています。ここには主に泥質片岩の一種である石墨片岩が分布し、石墨を主とする黒い層と石英を主とする白い層が縞状を呈しています。その境目が滑りやすいため、細かな微褶曲(ちりめん褶曲といわれる)が発達し、とてもきれいな断面です。石墨は風化して軟らかくなっており、指で触るとボロボロと崩れてきました。結晶片岩といっても、南の方は変成度が低いとのことです。塩竃神社から妹背山への美しい風景が地質構造からもたらされたものであることを実感しながら、観察を終えました。(文責TW氏)

*紀伊山地の三波川変成帯はほぼ四国のものと連続し、三波川結晶片岩および御荷鉾緑色岩からなり、主に紀ノ川南西側に分布する。紀伊山地中央部では秩父帯古生層がその南側の中生層に衝上した衝上断層を形成している。

*曹長石(そうちょうせき、albite、アルバイト)は、鉱物(ケイ酸塩鉱物)の一種。長石グループの鉱物で、ナトリウムに富む斜長石。化学組成は NaAlSi3O8 で、アノーサイト(灰長石)(CaAl2Si2O8)と固溶体をつくる。アノーサイトのモル分率により0-10%を曹長石,10-30%を灰曹長石(oligoclase),30-50%を 中性長石(andesine) ,50-70%を 曹灰長石(labradorite),70-90%を亜灰長石(bytownite),90-100%を灰長石と呼ぶが,区分は厳密なものではない。 火成岩や変成岩に普通に含まれる造岩鉱物。

集合写真@和歌山城天守閣

1.背斜ライン(ピンクの線)

2.集合時間前には早くも全員集合

3.早速、岡公園までウォーク♪

岡公園は和歌山城築城の時の石垣用の石切り場でした。今もこの付近には石を切り出す時にできる歯形のような跡である「矢穴(やあな)」が見られます。石の材質は結晶片岩(緑色片岩)で「紀州の青石」と呼ばれています。ここで切り出された石は、天守閣や本丸周辺の石垣に使用されました。

4.崩れやすくなっている結晶片岩

5.江戸時代の砕石現場

6.極暑も忘れて・・熱心に

7.斜め横から見ると まるで整ったサイズの薪を積んでいるように見える

8.アーチ状に積もった様子が分かります。石英片岩・珪質片岩の一種

9.どこにでもあるような岩の塊なんですが・・・♪

10.岡公園の頂上には諸々の石碑が建立されています

11.圧縮時にたおやかなウエーブが出来ている(ジュラ紀)

12.曹長石の斑晶がはいっている苦鉄質片岩(マグネシウムや鉄を含む)

13.これが点紋苦鉄質(塩基性=曹長石)片 お山のてっぺんにあります

14.これが点紋苦鉄質(塩基性=曹長石)片岩 砕石された様子が伺える

15.岡口門 内側から外側を見ています (三年坂近く)

16.和歌山城は天正13(1585)年に秀吉の命で弟の羽柴秀長が築城し、家老の桑山重晴を城代としておきましたが、この時は南東部の岡口門を正門である大手門としました。広瀬通り丁が大手筋で、熊野街道につながっていたのです。和歌山城の東側の地域は中世は雑賀庄(さいかのしょう)の岡と呼ばれていたのでこの名がつきました。慶長5(1600)年、浅野幸長が城主となります。浅野時代に大手を一の橋の門に変えましたが、引き続き重要な門として機能しました。元和(げんな)5(1619)年に徳川頼宣(よりのぶ)が入国する際、浅野家が提出した引き継ぎ目録に、門の一階部分に「畳三帖有」とあり、今の形と違います。元和(げんな)7年に城を拡張した際、現在の門に整備したと考えられています。

徳川時代、城の内部へ入る門で二階建ての櫓門(やぐらもん)形式の門は、岡口門と吹上大門だけでした。門の二階部分は北側に蔵が、南側には二階建ての櫓が続いていましたが、現在は取り払われ、切妻のような形になっています。岡口門は空襲でも焼けずにのこった旧藩時代の数少ない遺構で、北側の土塀と共に昭和32(1957)年に重要文化財に指定されました。土塀には銃眼を石で囲った珍しい狭間(さま)が開けられています。

17.上下の真ん中あたりで作られた時代が違うらしい

18.綺麗なカーブですが、積んでから角の両周囲を削るらしい 熊野花崗斑岩の算木積み

19.紀州の青石の野づら積み 結晶片岩で主に豊臣・桑山期

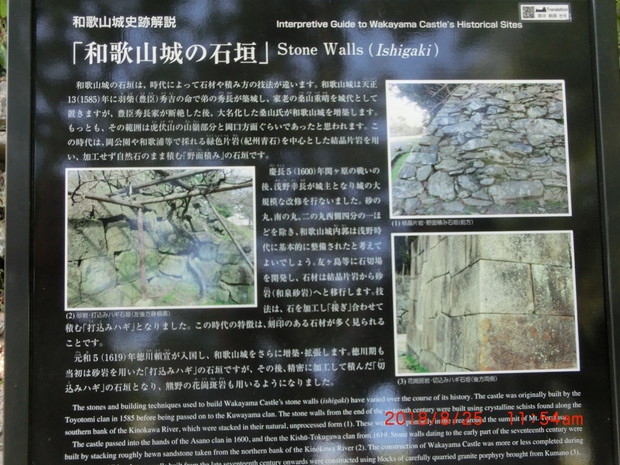

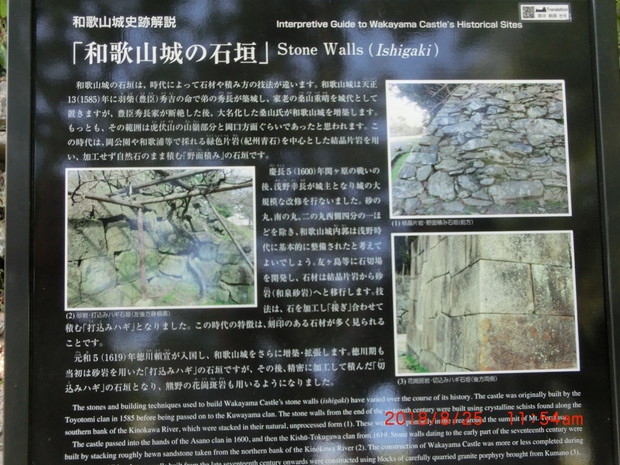

20.和歌山城の石垣は、時代によって石材や積み方の技法が違います。和歌山城は天正13(1585)年に羽柴秀吉の命で弟の秀長が築城し、家老の桑山重晴を城代として置きましが、豊臣秀長家が断絶した後、大名化した桑山氏が和歌山城を増築しました。その範囲は虎伏(とらふす)山の山嶺(さんれい)部分と岡口方面くらいであったと思われます。この時代は岡公園や和歌浦等で採れる緑色片岩(紀州青石)を中心とした結晶片岩を利用し、加工せずに自然石のまま積む「野面積み(のづら)」の石垣です。慶長5(1600)年関ヶ原の戦いの後、浅野幸長(あさのゆきなが)が城主となり城の大規模な改修を行いました。砂の丸、南の丸、二の丸西側四分の一ほどを除き、和歌山城内郭は浅野幸長時代に基本的に整備されたと考えて良いでしょう。友ヶ島等に石切場を開発して、石材は結晶片岩から砂岩(和泉砂岩)に移行しました。技法は石を加工して「接ぎ」合わせて積む「打込みハギ」となりました。この時代の、特徴は、刻印のある石材が多く見られることです。元和(げんな)5(1619)年徳川頼宣(よりのぶ)が入国し、和歌山城をさらに増築・拡張しました。徳川期も当初は砂岩を用いた「打込みハギ」の石垣ですが、その後、精密に加工して積んだ「切込みハギ」の石垣となり、熊野の花崗斑岩も用いるようになりました。

21.これは和泉砂岩(中生代白亜紀後期)の石垣

22.石にIDが刻まれています (昔は石を運ぶのは大変だったでしょうね)

23.青石の石畳 なかなか趣がありますね

24.防空壕があった場所のようです

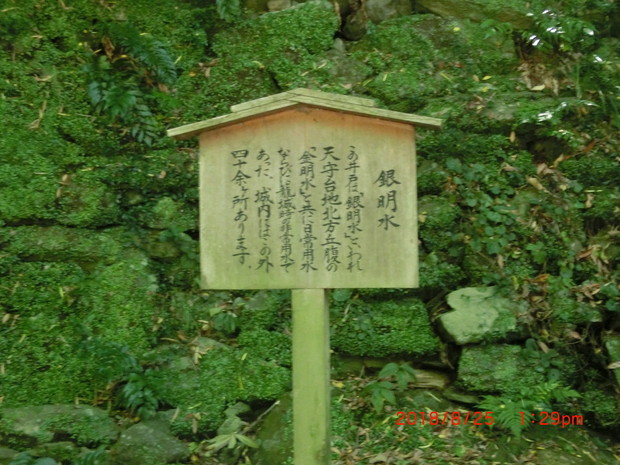

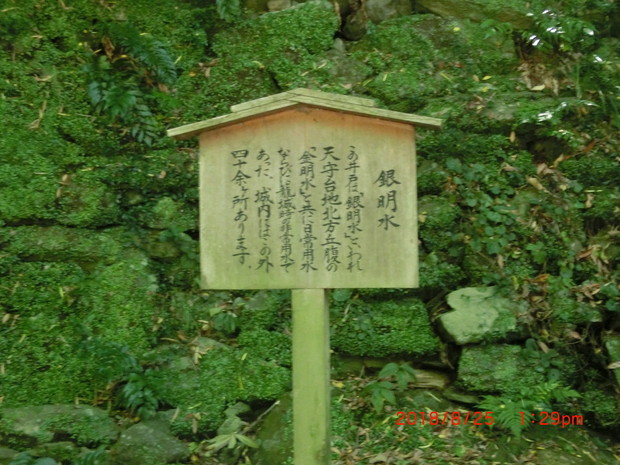

25.銀明水

この井戸は「銀明水」といわれ天守台地北方丘腹の「金明水」と共に日常用水ならびに籠城の非常用水であった。城内にはこの他に四十余ヶ所あります。

26.虎伏山の湧水の説明

27.虎伏山から和歌浦にかけての背斜構造の説明

28.さて、いいよ天守閣へ

29.天守閣の全景

30.三年坂と岡公園の方向

31.紀ノ川と右端に元住金製鉄所

32.東側を望む・左真ん中に紀ノ川

33.南側玉津島神社を望む・右が雑賀崎方面

34.左に見えるのが和泉山脈

35.32に同じ

36.和歌山城の模型 手前方向が北

37.天守閣の床で講義 和歌山平野が見渡せる絶好の場所にお城がありますね

38.奈良時代あたりには紀ノ川は南向きに流路があり、離岸流により煙樹ヶ浜のような砂浜が

形成されいた。右端の図は縄文時代 ほとんどが海で、和歌浦付近は島だった

39.和歌の神様を祀る 玉津島神社に来ました 先ずはご参拝

40.根上がり松のサンプル 巨大です。

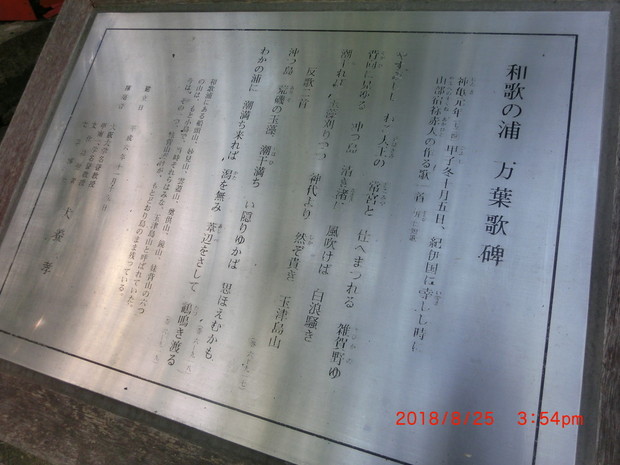

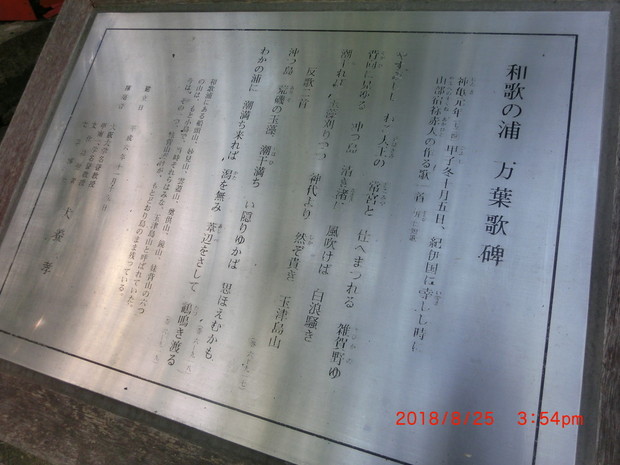

41. 和歌の浦 万葉歌碑

神亀(じんき)元年(724)甲子(かふし)冬十月五日、紀伊国に幸(いでま)しし時に、山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)の作る歌一首 并(ならび)に短歌

やすみしし わご大王(おはきみ)の 常宮(とこみや)と 仕へまつれる 雑賀野(さひかの)ゆ

背向(そがひ)に見ゆる 沖つ島 清き渚に 風吹けば 白浪騒き

潮干れば 玉藻刈りつつ 神代より 然(しか)ぞ貴き 玉津島山

反歌二首

沖つ島 荒磯(ありそ)の玉藻 潮干(しほひ)満ち い隠りゆかば 思ほえむかも

わかの浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴(たづ)鳴き渡る

和歌浦にある船頭山、妙見山、雲蓋山、奠供山、鏡山、妹背山の六つの山は、元小島で、当時それらは皆、玉津島山と呼ばれていました。現在は、そのひとつ、妹背山だけが元通りの小島のまま残っています。

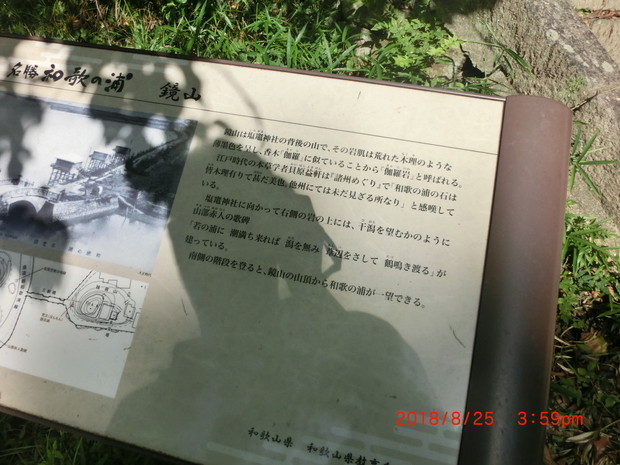

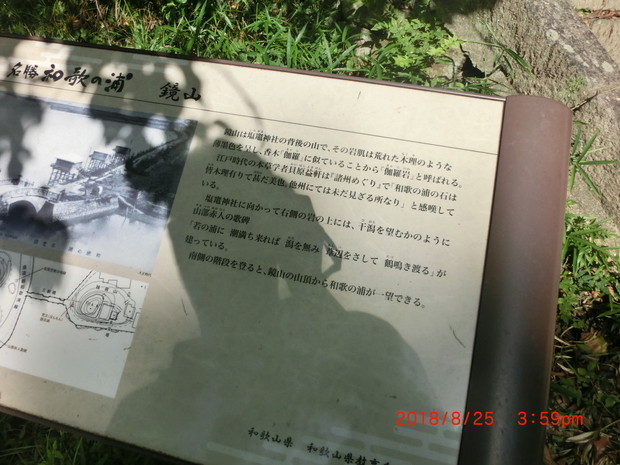

42.鏡山

鏡山は塩竈神社の背後の山で、その岩肌は荒れた木理(もくり)のような薄墨色を呈し、香木「伽羅」に似ていることから「伽羅岩(きゃらいわ)」と呼ばれる。

江戸時代の本草学者貝原益軒は「諸州めぐり」で「和歌の浦の石は皆木理有りて甚(はなは)だ美也。他州にては未だ見ざる所なり」と感嘆している。

塩竃神社に向かつて右側の岩の上には、干潟を望むかのように山部赤人(やまべのあかひと)の歌碑「若の浦に潮満ち来れば潟を無み葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る」が建っている。

南側の階段を登ると、鏡山の山頂から和歌の浦が一望できる。

43.青石が褶曲されている様子 伽羅岩(きゃらいわ)ですね

44.伽羅岩(きゃらいわ)に神社名

45.頁岩のような感じがしないでもない伽羅岩(きゃらいわ)です

46.伽羅岩(きゃらいわ)のひとつの様相

47.通常は安産の神様 元は製塩の関係?中辺路町にある塩竈神社は由来が違うようである

48.盬竃神社(しおがまじんじゃ)の洞窟

49.盬竃神社洞窟の伽羅岩(きゃらいわ)の様相

50.盬竃神社(しおがまじんじゃ)

日本遺産 絶景の宝庫 和歌浦

玉津島山の一つ鏡山のふもと、波で削られた洞窟に、潮の満ち干や塩作りから安産・子授けを司る塩槌翁(しおつちのおじ)がまつられている。かつて紀ノ川上流の丹生都比売神社から、浜降り神事で渡った神輿がおかれたため、輿の窟(こしのいわや)とよばれた。

加羅岩(きゃらいわ)とよばれる奇岩の岩山に波が打ち寄せる様は、和歌浦十景のひとつとされた。

51.山部赤人の有名な歌

52.硬い岩とは思えませんが、褶曲した伽羅岩(きゃらいわ)の様相です

53.妹背山全景 一番南にある

妹背山は、周囲250m程の小島で、西側に砂岩製高欄(こうらん)付きの三断橋が架けられている。この橋は、和歌山県内最古の石橋で、紀州藩初代藩主徳川頼宣が妹背山を整備した慶安4年(1651)頃までに建設された。中国の景勝地である 杭州西湖の六橋(りくきょう)の面影があるといわれ、独特の意匠·構造を持つ。欄干、敷石、橋桁、橋脚は何度か補修されているが、橋の原形は壊れることなく今日まで継承されている。

正面右側の「経王堂(きょうおうどう)と呼ばれる小堂の中には、梵字で書かれた題目碑(だいもくひ)がある。南側の磯辺の道をたどると東端の水辺に観海閣が建っており、西の方向へ石段を登ると多宝塔の前に出る。

54.干潟の伽羅岩(きゃらいわ)の様相

55.伽羅岩(きゃらいわ)の様相

56.伽羅岩(きゃらいわ)の様相

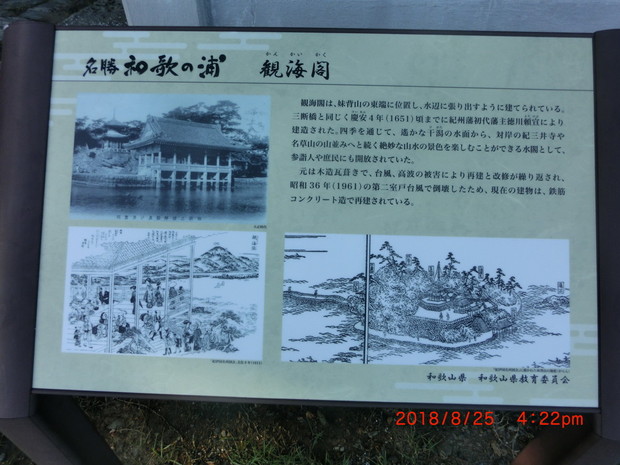

57.観海閣

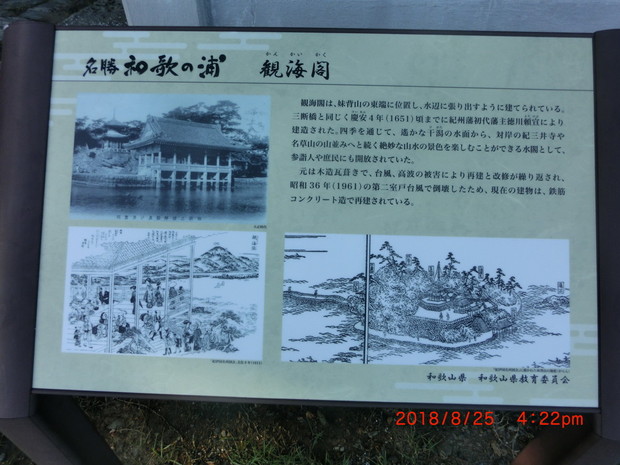

観海閣は、妹背山の東端に位置し、水辺に張り出すように建てられている。

三断橋と同じく慶安(けいあん)4年(1651)頃までに紀州藩初代藩主徳川頼宣により建造された。四季を通じて、遙かな干潟の水面から、対岸の紀三井寺や名草山の山並みへと続く絶妙な山水の景色を楽しむことができる水閣として、参詣人や庶民にも開放されていた。

元は木造瓦葺きで、台風、高波の被害により再建と改修が繰り返され、昭和36年(1961)の第二室戸台風で倒壊したため、現在の建物は、鉄筋コンクリート造で再建されている。

58.これも伽羅岩(きゃらいわ)の様相

59.干潟の伽羅岩(きゃらいわ)の様相

60.海禅院多宝塔(かいぜんいんたほうとう)

玉津島の6つの岩山の先頭の妹背山には、紀州藩初代藩主·徳川頼宣の母養珠院が、德川家康の33回忌の供養のため、慶安2年(1619)に経石を埋納した。明暦(めいれき)元年( 1655)、頼宣は母をしのんでその上に多宝塔を建て、また民衆が自由に干潟の景色を楽しむことができるように、三断橋(さんだんきょう)と観海閣を設けて、妹背山を整備した。

61.海禅院多宝塔(かいぜんいんたほうとう)

62.伽羅岩を切断するように走る脈が・・

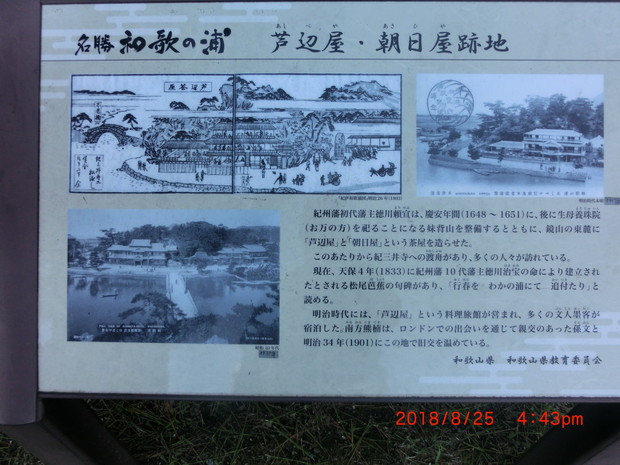

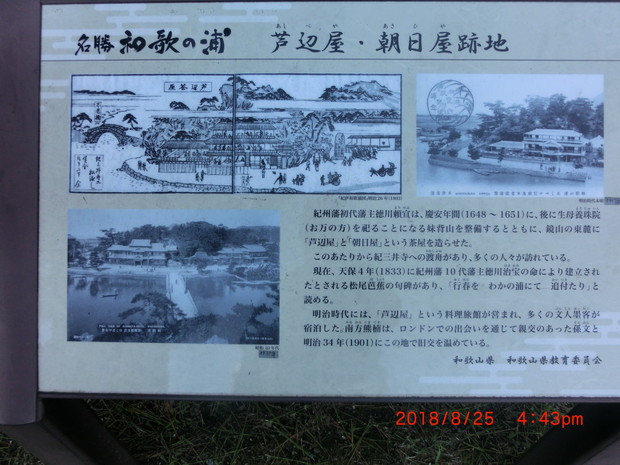

63.芦辺屋と朝日屋跡地

紀州藩初代藩主徳川頼宣は、慶安年間(1648 ~ 1651)に、後に生母養珠院(ようじゅいん・お万の方)を祀ることになる妹背山を整備するとともに、鏡山の東麓に「芦辺屋」と「朝日屋」という茶屋を造らせた。

このあたりから紀三井寺への渡舟(わたしぶね)があり、多くの人々が訪れている。

現在、天保4年(1833)に紀州藩10代藩主徳川治宝(はるとみ)の命により建立されたとされる松尾芭蕉の句碑があり、「行春(ゆくはる)を わかの浦にて 追付(おいつき)たり」と読める。明治時代には、「芦辺屋」という料理旅館が営まれ、多くの文人墨客(ぶんじんぼっかく)が宿泊した。南方熊楠は、ロンドンでの出会いを通じて親交のあった孫文と明治34年(1901)にこの地で旧交を温めている。

64.名勝 和歌の浦

和歌の浦は、和歌川河口付近に展開する干潟・砂嘴・島・丘陵地などの自然景観のなかに玉津島神社、塩竃神社、天満宮、東照宮など神社仏閣が点在する海の名所で、万葉集に詠われた良好な風致景観を今日に伝えている。

神亀(じんき)元年(724) 10月、聖武天皇は和歌の浦に行幸いその景観に深く感動し、「弱浜(わかはま)」の名を改めて「明光浦(あかのうら)」とし、春・秋に官人を派遣し、玉津島の神、明光浦の霊を祀った。

その時同行した山部赤人(やまべのあかひと)が詠んだ「若の浦に 潮満ち来れば潟を無み 葦辺をさして鶴鳴き渡る」の名歌に端を発して和歌の浦は、多くの貴族にとって憧れの地となり、和歌の歌枕として広く知られるようになった。

近世においては和歌山城主浅野氏や徳川氏により整備され、名所として保護された。多くの人々が、魅力溢れる美しい風景に惹かれて和歌の浦を訪れ、日本を代表する景勝地として知られるようになった。奠供山(てんぐさん)、鏡山の頂から望むと、紀三井寺を抱く名草山を背景として、石造のアーチ型の不老橋を目の前にし、三断橋の先に多宝塔が建つ妹背山があり、片男波海岸の松原へと続く広大な干潟の風景が展開している。

現在、妹背山(多宝塔を除く)、芦辺屋、朝日屋跡地、鏡山、奠供山(てんぐさん)、片男波は都市公園として和歌山県による整備と活用が図られ、平成22年8月には、玉津島神社、塩竃神社、多宝塔、不老橋、海岸、干潟を含め名勝和歌の浦として国に文化財指定され、保護が図られている。

65.和歌山市出身の実業家・垂井清右衛門(1860~1944)の「うららかや 蘆辺に 鶴の高歩み」という句で、「追春庵 逸水」という雅号が刻まれている。昭和9年(1934)に建立されたもので、句碑の位置や「追春庵」という雅号からもわかるように、「行春を」の芭蕉の句を意識している。

66.江戸時代前期の俳人・松尾芭蕉(1644~1694)の「行春を和歌の浦にて追いつきたり」という俳句である。芭蕉が貞享4年(1687)~貞享5年(1688)にかけて近畿地方を旅した際の紀行文「笈の小文」に掲載されており、和歌の浦には、貞享5年の春に訪れた。

江戸時代後期の天保4年(1833)に、それを顕彰してこの句碑が建てられた。

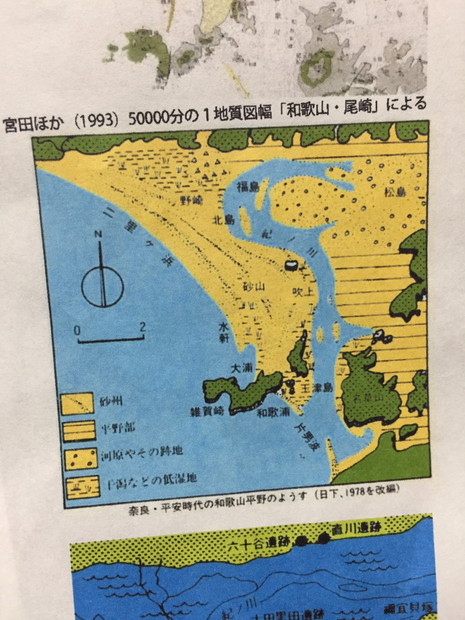

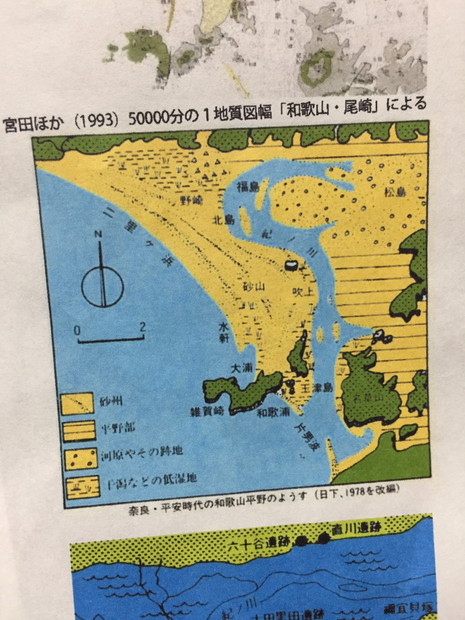

67.奈良時代の地形図

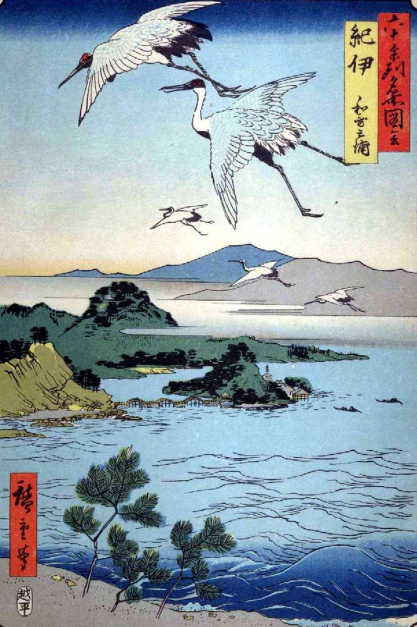

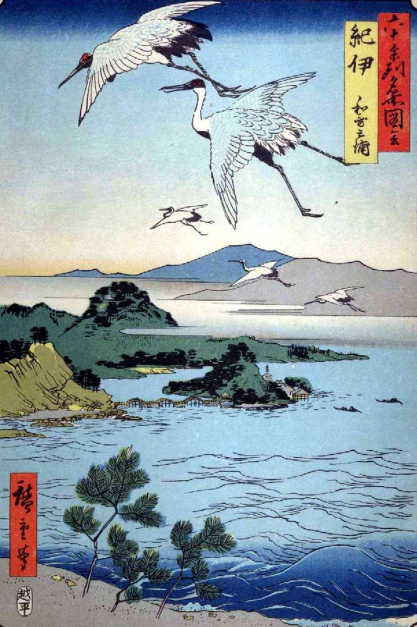

68.歌川広重が描いた和歌浦 鶴がいます。 上下の真ん中左の山が名草山 紀三井寺が見えます。

2018 0825

<行程>

<10:00> 和歌山城駐車場に集合

<10:10> 岡公園探索

<11:30> 和歌山城 石垣探索

===昼食===

<13:15> 和歌山城 裏坂

<14:00> 和歌山城 天守閣

<15:00> 和歌山城 退城

<15:45> 旧和歌浦(玉津島神社・妹背山付近)

<16:50> 現地解散

和歌山城と片男波海岸の岩石を観察してきました!!

台風一過、青空の広がった8月25日(土)、中屋志津男先生のご指導のもと、和歌山城の石垣と片男波海岸の岩石を観察してきました。暑さがぶり返し、木陰と涼風が恋しい一日でしたが、参加者一同、紀南では見られない結晶片岩の観察に熱心に取り組みました。

はじめに、お城の南にある岡公園で往時の石切場跡を見学し、三波川帯(*)の結晶片岩が、さまざまに分類されることを教わりました。苦鉄質(塩基性)片岩、珪質片岩、泥質片岩、砂質片岩、などです。まず公園の入口付近にある緩やかに褶曲している岩体は、石英片岩であり珪質片岩の一種です。さらに奥や上の方には、いわゆる「青石」と呼ばれる緑泥片岩が見られましたが、これは苦鉄質片岩(マグネシウムや鉄に富む)に分類されます。ここの苦鉄質片岩には曹長石(*)の斑晶が入っており、「”てんもん”苦鉄質片岩」といわれる特徴的な岩石です。「てんもん」というと「天文」の漢字が頭に浮かびますが、この場合は「点紋」で細かい斑点が一面に見られるからです。この「点紋苦鉄質片岩」が今回で一番のポイントとなる岩石でした。三波川帯は原岩としてはジュラ紀の砂岩・泥岩・チャート、また海底火山の凝灰岩などであり、変成作用が行われたのは白亜紀後期とのことです。

いよいよ和歌山城に入城です。南側の岡口門から入りました。この門の石垣は砂岩で築かれています。これは「和泉砂岩」と呼ばれ、中央構造線の北側に分布する和泉層群の岩石です。和歌山城というと全国的にも珍しい結晶片岩の石垣が目につきますが、全体的にはこの砂岩による石垣が最も多いのです。これは加太の友ヶ島で採石されたことが分かっており、今でも石切場の跡が残っています。和泉砂岩は田辺層群白浜累層の砂岩に比べると淘汰が悪くて礫が含まれ、陸に近いところで堆積したようです。松の丸の高石垣では砂岩の石垣の両端が熊野酸性岩類である花崗斑岩(流紋岩の一種)により積まれている様子を観察しました。砂岩は表面の風化が進んでいますが、やはり火成岩は硬くてしっかり残っていました。

お城の北側に進むと、西の丸庭園沿いには結晶片岩の石垣が続いています。中屋先生に岩石名を教えていただくと、苦鉄質片岩である、いわゆる緑泥片岩(青石)以外にも砂質片岩や泥質片岩、珪質片岩の一種の赤鉄鉱片岩などがあり、ごく一部には石灰質片岩も見られるそうです。また、苦鉄質片岩にも点紋のない岩石があって、岡公園や虎伏山(城が築かれている丘陵)から採石された岩石だけではないということです。点紋帯は和歌山市の北側、無点紋帯は秋葉山より南側に分布しており、和歌山城石垣の結晶片岩が雑賀崎をはじめ、さらに南からも運ばれてきたことがそれらの岩石から分かります。

昼食後は裏坂といわれる北からの登城口を登って天守に向かいました。ここの石垣も苦鉄質片岩で積まれています。足下の石段をよく見ると人々の歩みに磨かれて点紋がはっきり見えるものがあり、岩石形成時からの長い歴史が想われました。南からの表坂と合わせて谷が入り込んでおり、ここに地下から水が上昇してくるとのことで、裏坂途中に古い井戸がありました。この湧水は虎伏山東側の断層によるもので、虎伏山自体が断層に沿って西側からせり上がって形成されており、南方の秋葉山を経て和歌浦方面に向かって弧状に続く丘陵が断層を示しています。

天守に登り、中屋先生から地形と地質の関係を詳しく教えていただきました。東方には飯盛山が見え、そこから続く飯盛向斜がここに至っていること、北方は和泉山脈がそびえ、中央構造線によるダイナミックな(私たちにとっては災害となる)動き、西方は紀ノ川の河口が奈良時代に開かれたことや砂の丸をはじめとして浜堤堆積物とそこからもたらされた風成堆積物が吹上地区であること、南方は先述のように断層が走り、盛り上がった地形とともに低地には和歌川(かつての紀ノ川下流部)が流れている様子が一望できました。また、和歌山平野の群発地震や中央構造線に予想される大地震のメカニズムも学びました。

表坂より下って城内の駐車場に到り、次に片男波海岸に向かいました。玉津島神社に参拝後、付近の地質を観察しました。この辺りも結晶片岩が分布していますが、もう点紋が見られない無点紋帯に入っています。ここには主に泥質片岩の一種である石墨片岩が分布し、石墨を主とする黒い層と石英を主とする白い層が縞状を呈しています。その境目が滑りやすいため、細かな微褶曲(ちりめん褶曲といわれる)が発達し、とてもきれいな断面です。石墨は風化して軟らかくなっており、指で触るとボロボロと崩れてきました。結晶片岩といっても、南の方は変成度が低いとのことです。塩竃神社から妹背山への美しい風景が地質構造からもたらされたものであることを実感しながら、観察を終えました。(文責TW氏)

*紀伊山地の三波川変成帯はほぼ四国のものと連続し、三波川結晶片岩および御荷鉾緑色岩からなり、主に紀ノ川南西側に分布する。紀伊山地中央部では秩父帯古生層がその南側の中生層に衝上した衝上断層を形成している。

*曹長石(そうちょうせき、albite、アルバイト)は、鉱物(ケイ酸塩鉱物)の一種。長石グループの鉱物で、ナトリウムに富む斜長石。化学組成は NaAlSi3O8 で、アノーサイト(灰長石)(CaAl2Si2O8)と固溶体をつくる。アノーサイトのモル分率により0-10%を曹長石,10-30%を灰曹長石(oligoclase),30-50%を 中性長石(andesine) ,50-70%を 曹灰長石(labradorite),70-90%を亜灰長石(bytownite),90-100%を灰長石と呼ぶが,区分は厳密なものではない。 火成岩や変成岩に普通に含まれる造岩鉱物。

集合写真@和歌山城天守閣

1.背斜ライン(ピンクの線)

2.集合時間前には早くも全員集合

3.早速、岡公園までウォーク♪

岡公園は和歌山城築城の時の石垣用の石切り場でした。今もこの付近には石を切り出す時にできる歯形のような跡である「矢穴(やあな)」が見られます。石の材質は結晶片岩(緑色片岩)で「紀州の青石」と呼ばれています。ここで切り出された石は、天守閣や本丸周辺の石垣に使用されました。

4.崩れやすくなっている結晶片岩

5.江戸時代の砕石現場

6.極暑も忘れて・・熱心に

7.斜め横から見ると まるで整ったサイズの薪を積んでいるように見える

8.アーチ状に積もった様子が分かります。石英片岩・珪質片岩の一種

9.どこにでもあるような岩の塊なんですが・・・♪

10.岡公園の頂上には諸々の石碑が建立されています

11.圧縮時にたおやかなウエーブが出来ている(ジュラ紀)

12.曹長石の斑晶がはいっている苦鉄質片岩(マグネシウムや鉄を含む)

13.これが点紋苦鉄質(塩基性=曹長石)片 お山のてっぺんにあります

14.これが点紋苦鉄質(塩基性=曹長石)片岩 砕石された様子が伺える

15.岡口門 内側から外側を見ています (三年坂近く)

16.和歌山城は天正13(1585)年に秀吉の命で弟の羽柴秀長が築城し、家老の桑山重晴を城代としておきましたが、この時は南東部の岡口門を正門である大手門としました。広瀬通り丁が大手筋で、熊野街道につながっていたのです。和歌山城の東側の地域は中世は雑賀庄(さいかのしょう)の岡と呼ばれていたのでこの名がつきました。慶長5(1600)年、浅野幸長が城主となります。浅野時代に大手を一の橋の門に変えましたが、引き続き重要な門として機能しました。元和(げんな)5(1619)年に徳川頼宣(よりのぶ)が入国する際、浅野家が提出した引き継ぎ目録に、門の一階部分に「畳三帖有」とあり、今の形と違います。元和(げんな)7年に城を拡張した際、現在の門に整備したと考えられています。

徳川時代、城の内部へ入る門で二階建ての櫓門(やぐらもん)形式の門は、岡口門と吹上大門だけでした。門の二階部分は北側に蔵が、南側には二階建ての櫓が続いていましたが、現在は取り払われ、切妻のような形になっています。岡口門は空襲でも焼けずにのこった旧藩時代の数少ない遺構で、北側の土塀と共に昭和32(1957)年に重要文化財に指定されました。土塀には銃眼を石で囲った珍しい狭間(さま)が開けられています。

17.上下の真ん中あたりで作られた時代が違うらしい

18.綺麗なカーブですが、積んでから角の両周囲を削るらしい 熊野花崗斑岩の算木積み

19.紀州の青石の野づら積み 結晶片岩で主に豊臣・桑山期

20.和歌山城の石垣は、時代によって石材や積み方の技法が違います。和歌山城は天正13(1585)年に羽柴秀吉の命で弟の秀長が築城し、家老の桑山重晴を城代として置きましが、豊臣秀長家が断絶した後、大名化した桑山氏が和歌山城を増築しました。その範囲は虎伏(とらふす)山の山嶺(さんれい)部分と岡口方面くらいであったと思われます。この時代は岡公園や和歌浦等で採れる緑色片岩(紀州青石)を中心とした結晶片岩を利用し、加工せずに自然石のまま積む「野面積み(のづら)」の石垣です。慶長5(1600)年関ヶ原の戦いの後、浅野幸長(あさのゆきなが)が城主となり城の大規模な改修を行いました。砂の丸、南の丸、二の丸西側四分の一ほどを除き、和歌山城内郭は浅野幸長時代に基本的に整備されたと考えて良いでしょう。友ヶ島等に石切場を開発して、石材は結晶片岩から砂岩(和泉砂岩)に移行しました。技法は石を加工して「接ぎ」合わせて積む「打込みハギ」となりました。この時代の、特徴は、刻印のある石材が多く見られることです。元和(げんな)5(1619)年徳川頼宣(よりのぶ)が入国し、和歌山城をさらに増築・拡張しました。徳川期も当初は砂岩を用いた「打込みハギ」の石垣ですが、その後、精密に加工して積んだ「切込みハギ」の石垣となり、熊野の花崗斑岩も用いるようになりました。

21.これは和泉砂岩(中生代白亜紀後期)の石垣

22.石にIDが刻まれています (昔は石を運ぶのは大変だったでしょうね)

23.青石の石畳 なかなか趣がありますね

24.防空壕があった場所のようです

25.銀明水

この井戸は「銀明水」といわれ天守台地北方丘腹の「金明水」と共に日常用水ならびに籠城の非常用水であった。城内にはこの他に四十余ヶ所あります。

26.虎伏山の湧水の説明

27.虎伏山から和歌浦にかけての背斜構造の説明

28.さて、いいよ天守閣へ

29.天守閣の全景

30.三年坂と岡公園の方向

31.紀ノ川と右端に元住金製鉄所

32.東側を望む・左真ん中に紀ノ川

33.南側玉津島神社を望む・右が雑賀崎方面

34.左に見えるのが和泉山脈

35.32に同じ

36.和歌山城の模型 手前方向が北

37.天守閣の床で講義 和歌山平野が見渡せる絶好の場所にお城がありますね

38.奈良時代あたりには紀ノ川は南向きに流路があり、離岸流により煙樹ヶ浜のような砂浜が

形成されいた。右端の図は縄文時代 ほとんどが海で、和歌浦付近は島だった

39.和歌の神様を祀る 玉津島神社に来ました 先ずはご参拝

40.根上がり松のサンプル 巨大です。

41. 和歌の浦 万葉歌碑

神亀(じんき)元年(724)甲子(かふし)冬十月五日、紀伊国に幸(いでま)しし時に、山部宿禰赤人(やまべのすくねあかひと)の作る歌一首 并(ならび)に短歌

やすみしし わご大王(おはきみ)の 常宮(とこみや)と 仕へまつれる 雑賀野(さひかの)ゆ

背向(そがひ)に見ゆる 沖つ島 清き渚に 風吹けば 白浪騒き

潮干れば 玉藻刈りつつ 神代より 然(しか)ぞ貴き 玉津島山

反歌二首

沖つ島 荒磯(ありそ)の玉藻 潮干(しほひ)満ち い隠りゆかば 思ほえむかも

わかの浦に 潮満ち来れば 潟を無み 葦辺をさして 鶴(たづ)鳴き渡る

和歌浦にある船頭山、妙見山、雲蓋山、奠供山、鏡山、妹背山の六つの山は、元小島で、当時それらは皆、玉津島山と呼ばれていました。現在は、そのひとつ、妹背山だけが元通りの小島のまま残っています。

42.鏡山

鏡山は塩竈神社の背後の山で、その岩肌は荒れた木理(もくり)のような薄墨色を呈し、香木「伽羅」に似ていることから「伽羅岩(きゃらいわ)」と呼ばれる。

江戸時代の本草学者貝原益軒は「諸州めぐり」で「和歌の浦の石は皆木理有りて甚(はなは)だ美也。他州にては未だ見ざる所なり」と感嘆している。

塩竃神社に向かつて右側の岩の上には、干潟を望むかのように山部赤人(やまべのあかひと)の歌碑「若の浦に潮満ち来れば潟を無み葦辺をさして鶴(たづ)鳴き渡る」が建っている。

南側の階段を登ると、鏡山の山頂から和歌の浦が一望できる。

43.青石が褶曲されている様子 伽羅岩(きゃらいわ)ですね

44.伽羅岩(きゃらいわ)に神社名

45.頁岩のような感じがしないでもない伽羅岩(きゃらいわ)です

46.伽羅岩(きゃらいわ)のひとつの様相

47.通常は安産の神様 元は製塩の関係?中辺路町にある塩竈神社は由来が違うようである

48.盬竃神社(しおがまじんじゃ)の洞窟

49.盬竃神社洞窟の伽羅岩(きゃらいわ)の様相

50.盬竃神社(しおがまじんじゃ)

日本遺産 絶景の宝庫 和歌浦

玉津島山の一つ鏡山のふもと、波で削られた洞窟に、潮の満ち干や塩作りから安産・子授けを司る塩槌翁(しおつちのおじ)がまつられている。かつて紀ノ川上流の丹生都比売神社から、浜降り神事で渡った神輿がおかれたため、輿の窟(こしのいわや)とよばれた。

加羅岩(きゃらいわ)とよばれる奇岩の岩山に波が打ち寄せる様は、和歌浦十景のひとつとされた。

51.山部赤人の有名な歌

52.硬い岩とは思えませんが、褶曲した伽羅岩(きゃらいわ)の様相です

53.妹背山全景 一番南にある

妹背山は、周囲250m程の小島で、西側に砂岩製高欄(こうらん)付きの三断橋が架けられている。この橋は、和歌山県内最古の石橋で、紀州藩初代藩主徳川頼宣が妹背山を整備した慶安4年(1651)頃までに建設された。中国の景勝地である 杭州西湖の六橋(りくきょう)の面影があるといわれ、独特の意匠·構造を持つ。欄干、敷石、橋桁、橋脚は何度か補修されているが、橋の原形は壊れることなく今日まで継承されている。

正面右側の「経王堂(きょうおうどう)と呼ばれる小堂の中には、梵字で書かれた題目碑(だいもくひ)がある。南側の磯辺の道をたどると東端の水辺に観海閣が建っており、西の方向へ石段を登ると多宝塔の前に出る。

54.干潟の伽羅岩(きゃらいわ)の様相

55.伽羅岩(きゃらいわ)の様相

56.伽羅岩(きゃらいわ)の様相

57.観海閣

観海閣は、妹背山の東端に位置し、水辺に張り出すように建てられている。

三断橋と同じく慶安(けいあん)4年(1651)頃までに紀州藩初代藩主徳川頼宣により建造された。四季を通じて、遙かな干潟の水面から、対岸の紀三井寺や名草山の山並みへと続く絶妙な山水の景色を楽しむことができる水閣として、参詣人や庶民にも開放されていた。

元は木造瓦葺きで、台風、高波の被害により再建と改修が繰り返され、昭和36年(1961)の第二室戸台風で倒壊したため、現在の建物は、鉄筋コンクリート造で再建されている。

58.これも伽羅岩(きゃらいわ)の様相

59.干潟の伽羅岩(きゃらいわ)の様相

60.海禅院多宝塔(かいぜんいんたほうとう)

玉津島の6つの岩山の先頭の妹背山には、紀州藩初代藩主·徳川頼宣の母養珠院が、德川家康の33回忌の供養のため、慶安2年(1619)に経石を埋納した。明暦(めいれき)元年( 1655)、頼宣は母をしのんでその上に多宝塔を建て、また民衆が自由に干潟の景色を楽しむことができるように、三断橋(さんだんきょう)と観海閣を設けて、妹背山を整備した。

61.海禅院多宝塔(かいぜんいんたほうとう)

62.伽羅岩を切断するように走る脈が・・

63.芦辺屋と朝日屋跡地

紀州藩初代藩主徳川頼宣は、慶安年間(1648 ~ 1651)に、後に生母養珠院(ようじゅいん・お万の方)を祀ることになる妹背山を整備するとともに、鏡山の東麓に「芦辺屋」と「朝日屋」という茶屋を造らせた。

このあたりから紀三井寺への渡舟(わたしぶね)があり、多くの人々が訪れている。

現在、天保4年(1833)に紀州藩10代藩主徳川治宝(はるとみ)の命により建立されたとされる松尾芭蕉の句碑があり、「行春(ゆくはる)を わかの浦にて 追付(おいつき)たり」と読める。明治時代には、「芦辺屋」という料理旅館が営まれ、多くの文人墨客(ぶんじんぼっかく)が宿泊した。南方熊楠は、ロンドンでの出会いを通じて親交のあった孫文と明治34年(1901)にこの地で旧交を温めている。

64.名勝 和歌の浦

和歌の浦は、和歌川河口付近に展開する干潟・砂嘴・島・丘陵地などの自然景観のなかに玉津島神社、塩竃神社、天満宮、東照宮など神社仏閣が点在する海の名所で、万葉集に詠われた良好な風致景観を今日に伝えている。

神亀(じんき)元年(724) 10月、聖武天皇は和歌の浦に行幸いその景観に深く感動し、「弱浜(わかはま)」の名を改めて「明光浦(あかのうら)」とし、春・秋に官人を派遣し、玉津島の神、明光浦の霊を祀った。

その時同行した山部赤人(やまべのあかひと)が詠んだ「若の浦に 潮満ち来れば潟を無み 葦辺をさして鶴鳴き渡る」の名歌に端を発して和歌の浦は、多くの貴族にとって憧れの地となり、和歌の歌枕として広く知られるようになった。

近世においては和歌山城主浅野氏や徳川氏により整備され、名所として保護された。多くの人々が、魅力溢れる美しい風景に惹かれて和歌の浦を訪れ、日本を代表する景勝地として知られるようになった。奠供山(てんぐさん)、鏡山の頂から望むと、紀三井寺を抱く名草山を背景として、石造のアーチ型の不老橋を目の前にし、三断橋の先に多宝塔が建つ妹背山があり、片男波海岸の松原へと続く広大な干潟の風景が展開している。

現在、妹背山(多宝塔を除く)、芦辺屋、朝日屋跡地、鏡山、奠供山(てんぐさん)、片男波は都市公園として和歌山県による整備と活用が図られ、平成22年8月には、玉津島神社、塩竃神社、多宝塔、不老橋、海岸、干潟を含め名勝和歌の浦として国に文化財指定され、保護が図られている。

65.和歌山市出身の実業家・垂井清右衛門(1860~1944)の「うららかや 蘆辺に 鶴の高歩み」という句で、「追春庵 逸水」という雅号が刻まれている。昭和9年(1934)に建立されたもので、句碑の位置や「追春庵」という雅号からもわかるように、「行春を」の芭蕉の句を意識している。

66.江戸時代前期の俳人・松尾芭蕉(1644~1694)の「行春を和歌の浦にて追いつきたり」という俳句である。芭蕉が貞享4年(1687)~貞享5年(1688)にかけて近畿地方を旅した際の紀行文「笈の小文」に掲載されており、和歌の浦には、貞享5年の春に訪れた。

江戸時代後期の天保4年(1833)に、それを顕彰してこの句碑が建てられた。

67.奈良時代の地形図

68.歌川広重が描いた和歌浦 鶴がいます。 上下の真ん中左の山が名草山 紀三井寺が見えます。

2018.11.30 00:04

|

2018.11.30 00:04

|