田ジ研自主研修 越方発電所見学会

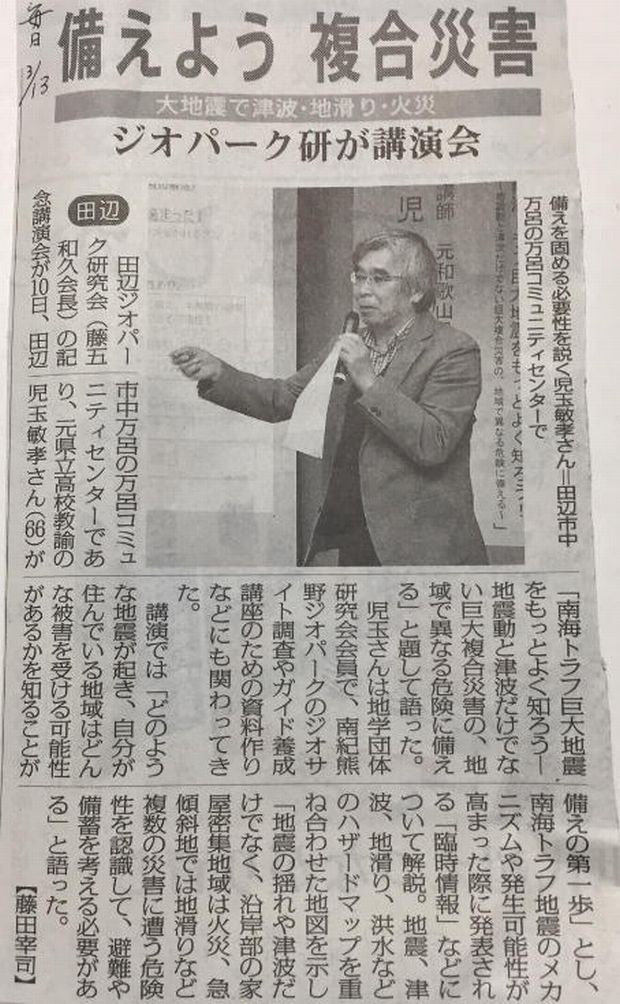

2019.04.17

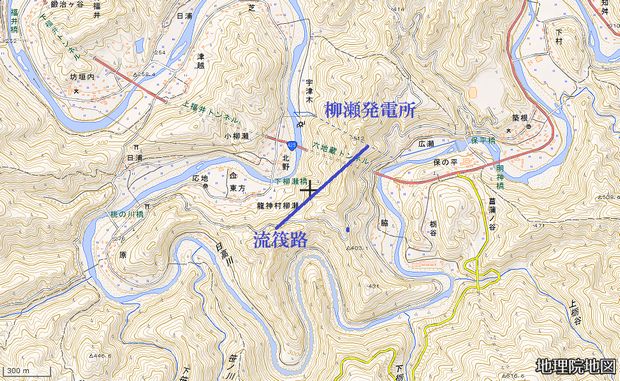

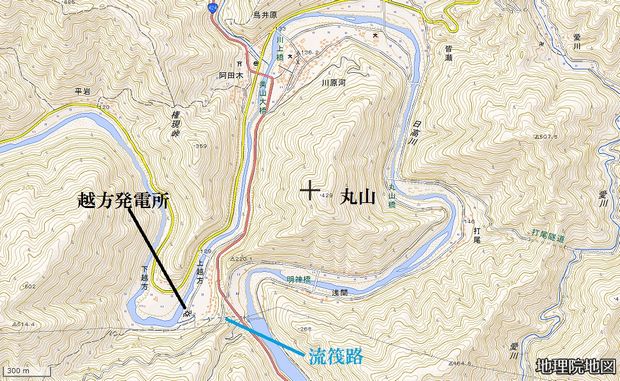

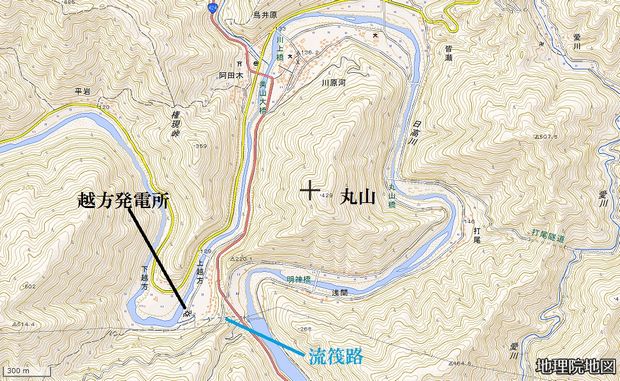

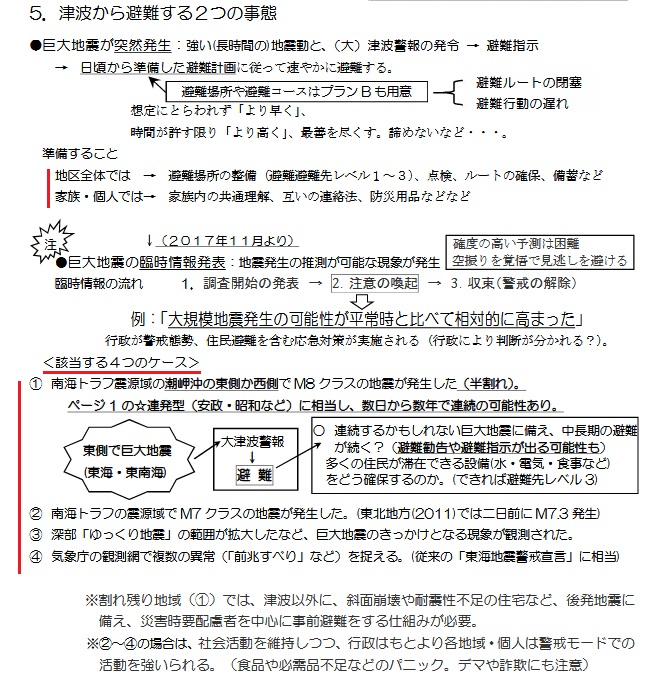

2019 0417 田辺ジオパーク研究会自主研修にて、日高川町越方発電所見学会でした。この発電所 創設は明治40年(1907年)で現在約5000KWの発電量 特徴は日高川の穿入蛇行による高度差(約27M)を利用しています。日高川のジオ的特徴を最大限に利用したものでしょう。当初は日高川の筏流しと併用された模様で流筏路(りゅうばつろ)と呼ばれどうも作業自体は導水路の途中に筏用の処理水槽があったようです(詳細資料が残っていないらしい)。これにより、約6キロの筏流しがショートカットされた模様です。タービンのある建屋は円筒形で2011年の水害時には入り口ドアの上部まで水が上がりましたが、密閉構造でしたので問題はなかったようです。建屋ではタービンが勢い良く回転しているところを見学でき、交流発電のロジックやタービンの種類を詳細に説明いただきました。100年以上前に先人が開発した施設をメンテしながら、利用しているとのこと、ひとつの大きな改築機会はやはり1953年(昭和28年)7/18の紀伊半島大水害だったそうで、この時に筏との併用はなくなったようです。ひとつの素晴らしい遺産として使い続けてほしいものです。タジケンより7名の参加でしたが、皆さん満足して帰られました。関電さん、ありがとうございました。

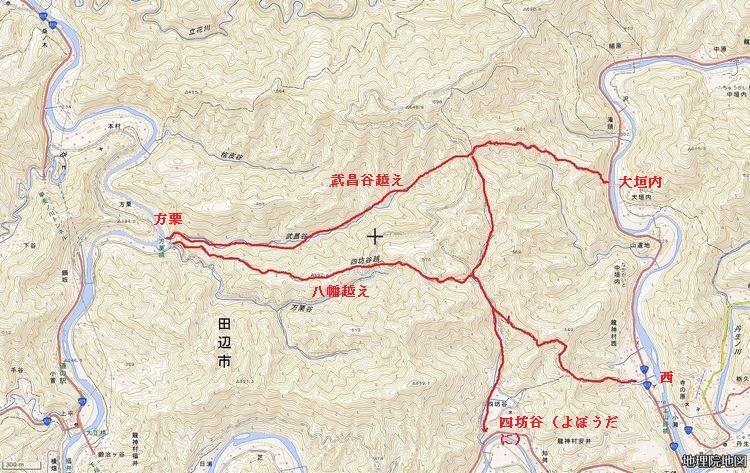

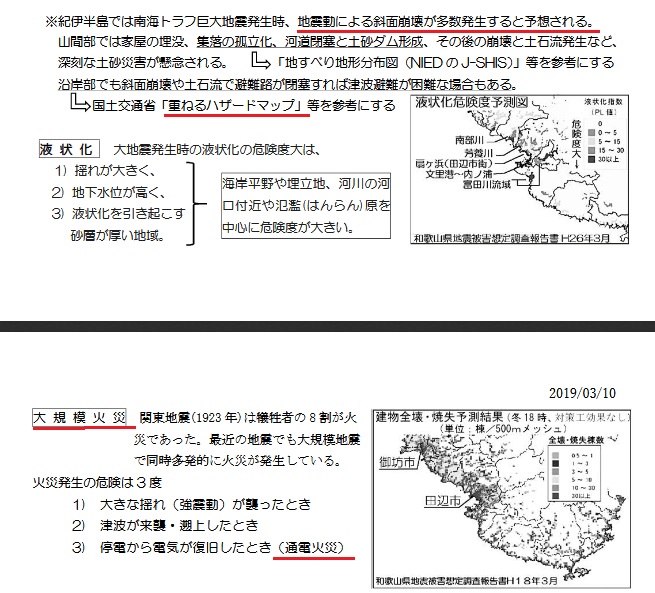

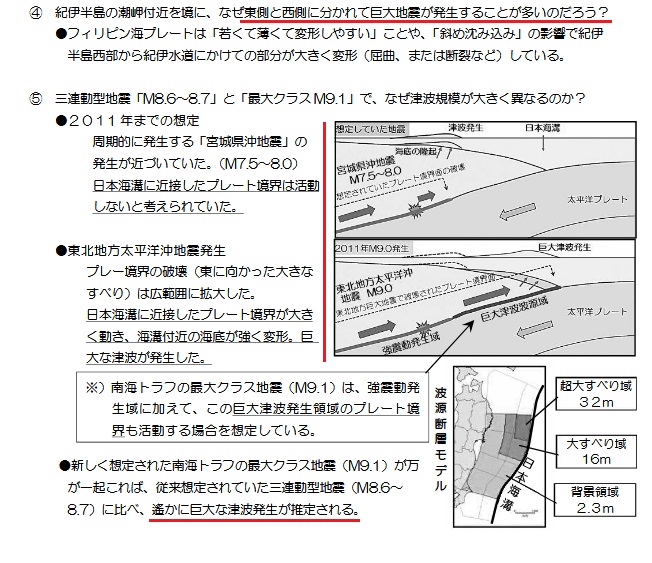

1.穿入蛇行の利用の概要

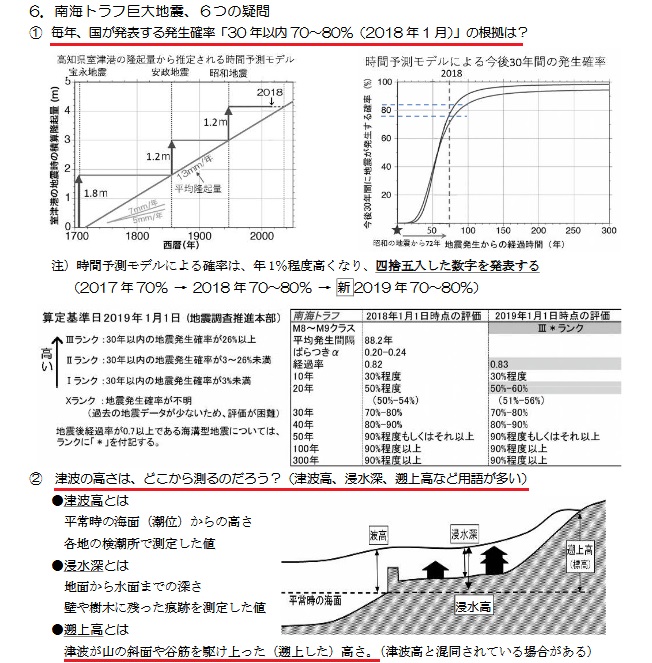

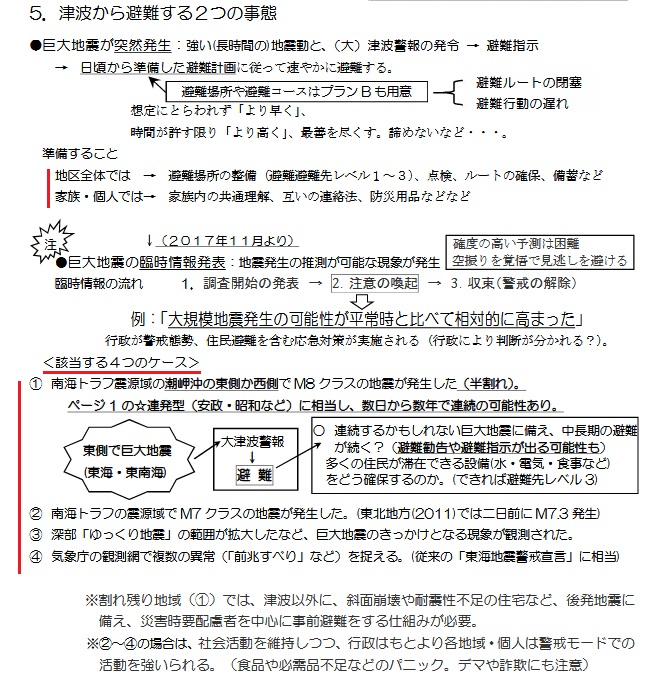

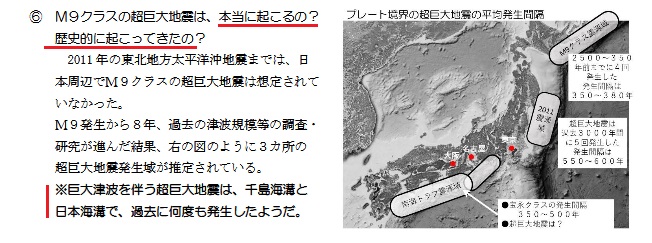

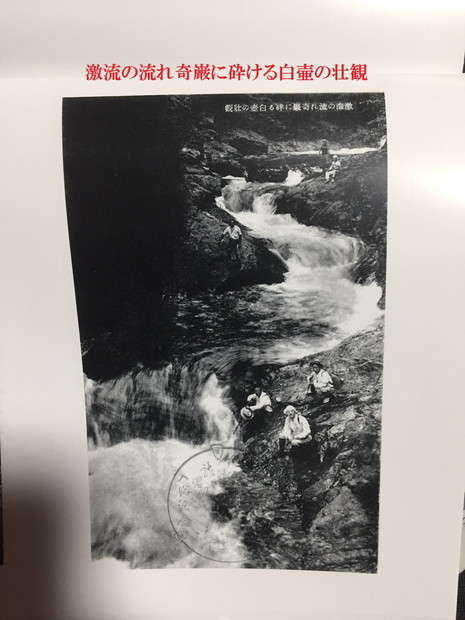

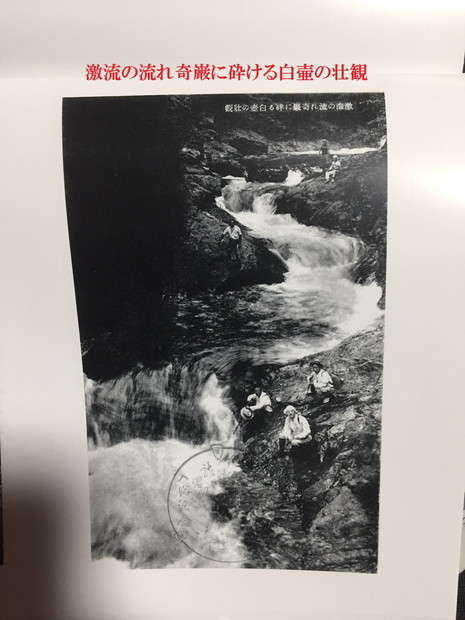

2.美山公民館に掲載の流筏路の写真(昭和14年とある)

3.藤棚ロードにて レンギョウも終わりの様子

4.藤棚ロードにて 藤の花のつぼみ

5.藤棚ロードにて 藤の花のつぼみ

6.藤棚ロードにて 藤の花のつぼみ

7.藤棚ロードにて 展望台 前の桜木は台風で破壊の模様

8.ここは巨大な還流丘陵

9.H氏とY氏

10.越方発電所前 広場にて見学会開始

11.先ず、浅間の取水用ダムへ

12.階段状の魚道が設置されています

13.???

14.越方発電所の導水管前で集合写真

15.放出路 タービンを回した水が流れています

16.発電機能の真髄・タービンの説明中

17.タービンを回す流路の説明 カプラン水車だったか

18.壁に見えるプレートは2011年9月台風時の水面 建屋自体は水密構造

19.タービンの最上部 ヒタチ製

20.勢いよく回転するタービンシャフト

21.導水管の最終部

22.建屋屋上からの上越方風景

23.建屋屋上からの導水管 落水部分

24.建屋屋上からの導水管 上から見ています 直径4Mくらい

25.導水管の最終平行部分(少しは斜度があるが)

26.変電所と送電線

27.正式名称 越方発電所

28.満足じゃ

29.同じような水路形式の高津尾発電所の概観

*美山村史 通史編 下巻より転記させていただきました。内容は2001年に記録されたようです。筏師の道(スズ畝越え、梅津呂越え、上山路越え、武昌谷(ぶしょうだに)越え、八幡(やはた)越え、柿硲(かきざこ)峠越え、小家(おいえ)坂越え) は割愛しました。

2019 05/07 筏師の道 を追加いたしました。

筏師物語

1 日高川

はじめのことば

紀州の尾根、護摩壇山に源を持つ日高川は西に流れて紀伊水道にそそいでいる。

その中流に現在美山村がある。この美山村は前は川上村と寒川村に分かれていた。この川上村の下手半分は丸山という小さな山があり、日高川はこの丸山をぐるっと一回りして流れている。

この丸山を巡る日高川流域こそ川上村筏師達を育てたところである。俗にいう小字では浅間、打尾(うつお)、皆瀬(かいぜ)、川原河(かわらごう)、鳥井原(とりいばら)、下阿田木(しもあたぎ)、上越方(かみこしかた)、下越方(しもこしかた)である。

さて、日高川の筏流しに関係ある記録や口承は江戸時代からである。

今から300年ほど前に現在の中津村三十木(みそぎ)に中山中(なかさんちゅう)組の大庄屋三十木矢之助 (井原治良(ろう)左衛門正次)という人がいた。彼は大変な人物であったらしく、私財と生命をかけて数々の業績を後世に残しているが、そのひとつに筏師の安全のために流筏路(りゅうばつろ)「コド」をつくり、筏師は代々その恩恵を受けて来た。

コドは昭和63年椿山ダムの完成によって湖底に姿を没してしまった。

ちなみに,矢之助は正保3年(1646) に生まれ、享年38歳の若さでこの世

去っているが将軍でいうと家光から五代綱吉の時代に亘っている。

また、日高川の筏師が代々一人前になった時、鼻乗(はなのり)祝という儀式があった。それは親方が筏の二番床(すどり)に乗り、梶を持ち、一人前になる若者(弟子)が一番床に乗って川を下るのであるが、日高川の滝にかかると親方が必ず歌う唄があった。

早い、早いよ、真田の馬は

殿の馬よりヨー、ヤレコリャヨー

尚、早い、ヒョウ、ヒョウ。

この唄の文句は1615年(元和元年)5月7日、大阪夏の陣の時、真田幸村が決死の勇を以って、僅かな隙をついて家康の本陣に突撃したそのときの真田隊

の馬の疾風迅雷(しっぷうじんらい)の凄まじさを伝えたものであるという。

この真田三千の突撃隊になぞらえて油断をすれば一命を失う激流渦巻く中を全身淹飛沫を受けて矢のごとく流下する筏の一番床に乗って見事な棹さばきで下るわが愛弟子の勇姿を祝福して歌ったもので、滝神さまもご覧くださいいう祝の唄であろう。唄のふし(曲)は江戸初期に流行した投節(なげぶし)といって京都の島原の遊女河内が始めたと伝えられている。

とすれば日高川の筏流しは少なくとも江戸時代初期から行われたと考えられる。

今一つ、明治二年といえば江戸時代と接近しているが、その明治二年に日高川下流の江川(現·川辺町)の大庄屋で当時、日高郡民政局知事、瀬見善水が有志と計り、中山路(龍神村)の桧皮(ひわだ)の滝や前述の矢之助の作った流筏路コド等々、火薬を用いて岩石を砕き、筏師のために便宜を計った(日高郡誌」)とあるから間違いなく筏流しは江戸時代からあったと考えられる。

現在(平成元年5月)旧川上村で筏師の経験者の長老は浅間の井原隆雄翁と,川原河の堀本泰通翁でこれらの長老の話によると日高川の筏師は十津川や北山川の筏師からその技術を教えてもらったようだ。井原隆雄翁は言う。

筏の初めは新宮川(熊野川)が奈良県から和歌山県本宮町に入ると土河屋(つちごや)部落につく、昔、この土河屋までは一本一本バラバラで木材を流して来た。

これをバラ狩りとか,狩川(かりかわ)とかいったのであるが、ここでいわゆる筏に組んで新宮まで運んだ。その理由は本宮から下流は川幅が広く、雨量の多い紀伊半島南部はよく増水する。その増水ごとに新宮ではバラバラの流木をとても拾い止めることが出来ず、たくさんの木材が海へ流失してしまう。この損失をなんとかなくしたいと考え出したのが筏であったわけで、この案出は日高川ばかりでなく日本中ヘ拡がったようだ。こんな訳で日高の人も土河屋(つちごや)に行って習ってきたと聞いている。そのころ、日高川では今の中津村船津の大熊というところでバラ狩りで運び、ここから筏にして川口まで運んだという。

南紀徳川史第八冊によれば北山川や新宮川に流木奉行なるものを、設置しているが、ここでは筏のことには触れていない。どうもバラ狩り時代ではないかと思われる。なにはともあれ、紀州日高は川上村の筏師は代を重ねるにしたがって技術を磨き、明治、大正、昭和といよいよ国内、国外へその腕を買われるようになった。すなわち、北陸の九頭竜川、南国土佐の四万十川、四国三郎吉野川、東は岐阜の日本ライン、西は九州の球磨川、近畿は滋賀県甲賀郡野洲(やす)川等々、更に明治40年前後から満鮮国境は鴨緑江(おうりょくこう)、豆満江(とまんこう)、更に満州に渡り松花江(しょうかこう)、牡丹江(ぼたんこう)、どん江、タフクロ川等々、に抗日朝鮮義勇隊武装ゲリラや東北人民革命軍第二軍独立師団の遊撃大隊等(当時日本人はこれらを匪賊といった)の銃口に狙われながら黙々として、山や川や雪や氷や大草原の中で虎と狼の咆哮(ほうこう)を聞きながら命ぎりぎりのところで筏を流して故郷川上村の経済を支え、子養いをしてきた男たちの物語を私は書きとめておきたい。

2 修業 炊(かし)きと仕習(しならい)

「日本林業成熟化の道」北川泉編著によれば日高川上流、龍神村の天然林材の本格的伐出(きりだし)と搬出は明治10年から始まったと書かれている。

それは日高川上流の原生林のみでなく,日本全体が明治の大政治改革によって木材を必要としたからだろう。学校、兵舎、役所、鉄道の枕木、電柱、工場、人口の都市集中による住宅建築等々、木材の需要はあたかも怒涛のように浸透した。

したがって筏流しが活発になって来たのも明治時代からだといえる。

日高川上流域の原生林の多くはモミ、ツガ, マツの針葉樹とケヤキ、ナラ、ミズメなどの広葉樹で、これらを「黒木」と山の男たちはいった。

だから、このころの筏はほとんど黒木であったわけだ。

さて、これら木材は三つの段階を経て川口(御坊)に運ばれた

まず立木を伐採する。これを山男たちは伐(き)りともいう。この仕事は地元の山林労務者により行われる。穂先を山肌の上に向かって倒れるように伐り、穂先の枝を残し、他の枝木を切って3~6カ月乾燥し、必要な長さに切る。黒木は杉,桧より長く14尺(4.2メートル)が普通の長さであった。また初期の黒木は杣人がはつって角材にしたり、大木は木挽(こびき)が二つに挽き割った。

次に「出し」といって筏を組む土場(どば)へ修羅(しゅら)や木馬(きんま)や鉄砲堰(せき)やサイクロ (鉄砲堰より大きな堰)等で木材を運ぶのである。これは日傭(ひよう)さんといわれる山林労務者によって行われた。日傭さんは川上村でも上流地域に属する熊野川、滝頭(たきがしら)、笠松、椿山(つばやま)、更に旧寒川村の串本方面の人たちであった。

そして、いよいよ土場で筏に組み、川口(御坊)まで運ぶのが筏師の仕事である。

一見なんでもない筏師の技術はとても2年や3年では出来るものではなく、筏を乗るには「常に100メートル上手で乗っておけ」といわれるほど、勘と体験と技術が必要であった。こうした筏師はどうして一人前の職人になったのであろうか。

江戸時代は知るよしもないが、明治に入ると小学校が出来て義務教育4年または6年を卒業した10歳か12歳の少年が親方を選び弟子入りをする。弟子入りしても直ぐ筏乗りの技術は教えてくれない。最初は「炊(かし)き」の修業2年くらいは必要であった。だれが考えても、10歳そこそこの子供が筏棹のごときものを持つ事も出来なければ操ることも出来ない。いわんや、あの大きな木材を動かしたり、また乗って川を下ることは一層危険である。

だから炊(かしき)は全く筏業から離れた純粋の飯たぎである。炊はどの組でも兄炊(あにかしき)弟炊(おとうとかしき)の二人がいた。

それは土場で筏を組む時ある程度(2~3枚)出来上がると土場が狭くなるので, ひとまずその分だけ「先き乗り」といって、川を下るのである。この時、一人の炊(かしき)が陸(おか)を小走りで峠を越え、谷を渡り、唯一人でひたすら淋しい山の小路を村から村へ走り続けなければならない。それは、その夕方一泊するところまで早く行って,その日の夕食の用意をしなければならないからであった。

さて、筏流し業というのは一人で出来る仕事ではなく、10人前後で構成したグループで一人の組長(庄屋)によって統制されていた。筏師を泊める筏宿は龍神村はもちろん、上山路村、中山路村、下山路村、寒川村等々どの村にもそれぞれあった。

そして、その筏宿は初期の時代(大正初期)まではただ、宿泊所を提供するだけで·食事の用意や風呂焚きなどは総て、この10歳そこそここそこの少年が頭をひねっ (考え)て一生懸命にこの仕事を果たしてきたのである。

暑い夏の日はまだよい冬の日などは、早や泣きたい日々が続いた。

今日と違って米は全て玄米であったので筏宿の内庭の片隅にある唐臼(からうす)で玄米を搗(つ)き、それを糠トウシで振るい、霜焼けしたいたいけな手で撞いた白米を冷たい水で洗い、鍋に入れて炊くのであるが、馴れるまでは水加減が難しかった。

ことに,冬の朝飯炊きはつらかった。うす暗いランプの光を頼りにまだ大人たちの寝しずまっている中で、一人で一番鶏(けい)の声で起き、土で作ったへっついヘ柴を折ってくべ、マッチで火をつけるのであるがなかなか燃えつかないので炊(かしき)は皆苦労した経験を持っていた。

また、副食物の中でも味噆汁はまだよいとして他は母親から小学校をあがるまでに口で教えてもらってはいるものの、いざ本番となると失敗をして、心なき親方衆の中から無情にも苦情を聞かされたり、笑われたりして涙で目がうるむことも数限りなくあった。

こうした生活が2年ばかり経つと、少年の体力もつき、いよいよ仕習の修行時代に入るのである。仕習といっても、すぐ技術ばかりを教えてもらえるのではない。

親方衆の小用聞き、仕事の段取り等、雑用などから始まり、筏に乗るための棹の作り方、棹の操縦方法、棹をさす時の力の入れ方、棹をさすときの体のバランス,捻木の採り方、筏の上での捻木の取り替えの手さばき等々たくさんあったが見て習ったり聞いて習ったりするより,むしろ、体で覚えたのである。だから長い長い修行を必要とした。

なにはともあれ、仕習修行も大正中期まではかなり厳格なものであった。その厳しさの二,三をあげてみよう。

炊(かしき)のたいた飯盛をする時など、片膝を立てて盛ったという。そのわけは自分は食べながら親方衆の世話をしなければならないので、ゆっくり座ってはいられない。先に食事が終わった親方で風呂へ行く人があればもう箸を置いて風呂加減を聞きにいかねばならず、次から次へ味噌汁のおかわりで膝を立てていないと敏速に行動が出来ず、それかといって親方衆より早く食事を済まさねばならないので全く飯は、素のみという状態であった。そういえば筏の上で昼

食をとる時など、親方より「飯は三口半で食え」と常にいわれた。

山へ捻木(ねじき) 採りに行ったときなど、親方衆は60~70本採るが、仕習は捻木を見出すことすら出来ず、僅に数本しか取れぬ代わりに、山を降りる時,親方の採った捻木を持たされるのであるが、それが肩にくいこんで、痛いうえに汗や鼻汁で顔がくちゃくちゃになり、腰がくにゃくにゃになったという。

また、水泳の出来ない弟子は土場で不意に深いところに突き落とされて泳げるようにされた。筏を浅瀬や岩に乗り上げたりした時は親方の棹が仕習の腰のメッパの上に愛の鞭としてとんできたという。こうして、あげればきりがないが、ただただ一心に修行し、苦労を重ねて川上村の筏師は日本一の筏師となって

行ったのである。

だからこそ、親方は愛弟子が一人前になった時、その披露宴を開き、また、その日の鼻秉りには愛弟子を一番床に乗せ、親方自らが棹を操って滝を下った。その時、親方は投げ節「真田の唄」を高らかに歌い、滝神さんにも見せて、愛弟子の前途を祝福してもらうことを忘れなかった。

3 編筏(へんばつ)

筏師の仕事を二つに分けるとすれば編筏(へんばつ)と流筏(りゅうばつ)である。

編筏というのは筏を組むことである。筏を組むにしても明治、大正、昭和とその方法や材料も変わって来た。

筏を組むためには山の木を一か所に集めなければならない。山の木とひとくちにいっても水のある谷川までは気の遠くなるほど、遠い山の上にあったり、大きな尾根を越さねばならぬこともあったり,それは種々様々な条件があるので,時には架線を使ったり、時には修羅をかけたり、時にはサイクロを利用したり、また、木馬(きんま)、管流(かんりゅう)、等々で一か所に集めた。

筏を組む場所を土場という。土場は筏を組むだけのゆとりのある場所でなければならない。第一に組んだ筏を浮かべる淀んだ水が必要である。だから、筏師は谷川を堰き、水を溜めた。これを鉄砲堰(水)といった。

この水はまた谷川から本流に筏を流す時にもなくてはならぬ水であった。

前にも述べたように筏の組み方は時代によって、また木の種類によって多少違っていたが, ここでは黒木(くろき)と違って普通一般の杉や桧材で釻(かん)と藤蔓(ふじかずら)を使用して筏を組む方法から述べてみることにする。

この方法は,内地の編筏では後期になってからの事で、初期は捻木を使用し、釻でなく木材に穴(目が穴)をあけて組んだ。杉や桧を組んで仕上がった筏は二間材(12尺でなく筏材は13尺2寸)を横にそろえて幅7尺までとした物を一五組(丈(たけ)・.床(とこ)·州(す)),連結したもので、全長約60メートル、幅約2メートルで先頭の組(床·丈·州)を鼻(はな)といい、二番床をスドエともいい、三番床をサンパンソウともいった。四番以下は別名はなかった。さて、鼻組(一番床)から順を追って説明すると,まず鉄砲水に木を浮かべる。

川原のうえではリン(丸太を敷く)のうえで、大体、直径の大きさの同じものを木口を先にして揃え幅が七尺までとして組むのである。幅が七尺とするのは発電所のインクラインを流下するのに通過可能な幅である。

そして、一番床に限り、川は曲折して流れているため、筏も右旋回、左旋回と川の曲折に応じて旋回しなければならぬので、二番床との連結に特殊な組み方をしている。つまり、中心の1本を規準として、その左右の材木は同じ長さで上へ約10センチくらいあげ、更に外側の材木を同じ長さで上へあげ、七本組であればもう一度同じことを繰り返し、この配置を動かさずに蔓と釻でとめるのである。

蔓(つる)は藤蔓を三本くらい繩にして横に渡して釻でとめるのであるが、この時、 左右1本だけ少し長めにして折り曲げて三本の蔓縄と一緒に釻でとめ、釻は1本ずつの前列に2個打ちこむのである。

蔓のうち左右1本だけ長めにして折り曲げたのは蔓のゆるみを防ぐためである。

さて, 一番床の後方も先で蔓を使用して釻でとめたように組むのはもちろんであるが、その内側に桟木(さんぎ)といって堅いカシの木の直径5~6センチくらいの横木を渡して押さえワンコで両端を釻でとめて床を丈夫にした。

押さえワンコは、藤蔓で作った直径15センチの輪にしたものを使った。

一番床には梶棒をつけた。この梶棒は15床を連結して最後につける事にした。梶棒の長さは、11尺5寸(約3.5メートル)であった。

この棒の根本の太い方を45度くらいになるよう削って真中(まんなか)の材木に当て、桟木にも支えられるように当てて先の方をワンコと釻でとめた。さらに、横組の藤蔓へ捻木を通して梶が動かぬように強くひっぱって梶棒へ結びつけた。

二番床の桟木は床の前部に付け、後尾には付けなかった。3番床以下は前後とも付けなかった。

床と床とを連結するには一番床と二番床は少しゆとりをつけた。これは梶で左右旋回の時のためである。三番床以下は普通の連結てあった。桟木の使用はなく蔓と釚ですべて連結をした。

さて、初期編筏の時代は主として黒木で、捻木で筏を組んだ。捻木は粘りのある木でホウソウ、シデ、サルスベリ、サカキ等の親指大のものを山に生えたままで上部の方を切り捨て、立ち木のままで捻じてゆき、約六尺(1.8メートル)のところで切るのであるが、根本の方20センチばかりは捻じずにそのままで切る。筏師は一人前で大体70本前後作った。

この捻木で編筏するには、木材に「目が斧(めがよき)」といって特殊な斧(よき)で穴をあけ,この穴を「目が穴」といい、これに捻木を通して結ぶのであるが、なかなか強くて解けなかった。

川上村皆瀬(かいぜ)の坂下に、昔、鍛冶屋を営んでいる家が二軒あって、太郎

鍛冶屋は名人で,この人の打った「目が斧(めがよき)」を土佐の高知へ送り、ここで大量生産して朝鮮で働いている川上の筏師に送ってもらったと井原隆雄翁は教えてくれた。

4 筏師と日高川八滝(激流の難所)

日高川は紀州の屋根、護摩壇山の大師谷に湧き出た清冽(せいれつ)な水が小又川、丹生(にゅう)の水を併呑(へいどん)して一気に桧皮(ひわだ)の滝まで南下し、此処の上柳瀬(かみやなせ)から北西に向かって美山村川原河に曲折しつつ流下し,さらに西南に向かって蛇行して御坊に達する約180キロの急流である。急流なるがゆえに日高川には数多くの滝があった。そしてそれらの滝は筏師の命を奪い、時には再び筏師業の出来ぬ大怪我をさせた。

だから筏師は滝祭を行い、滝神を慰め、滝神に身の安全を祈願した。筏師達は初めて作業場に行く時は門出を祝い、川に塩と米、酒を捧げてキヨメの儀式を行い、仕事中に吉日を選び滝祭をしたのである。

筏師たちは日高川の主な滝を八つあげて、これらの滝を日高川八滝といった。

今日ではいずれも昔の面影はないが、

上流から湯本(ゆもと)の御殿滝(ごてんだき)、柳瀬の桧皮(ひわだ)の滝、甲斐の川の鎌滝(かまだき)、小家(おいえ)の丸滝(まるだき)、串本の大滝(おおたき)、滝頭の生滝(きだき)、佐井(さい)の鳴滝(なるたき)、高津尾(たかつお)の黒島滝(くろしまだき)であった。

なかでも串本の大滝は難所というよりも関所のようなもので筏師は乗って通れなくて、滝口から無人で落とし、下流の淵で元の筏に組み直した恐るべき滝で、高さ20メートル、激流延長100メートル余りあったと井原隆雄翁は話してくれた。

だからこの滝ばかりは早くも江戸時代に三十木矢乃助(みそぎやのすけ)(井原姓)によって右岸に流筏路(コド)が作られ、筏乗りは以後この流筏路(コド)だけを使用し大滝には筏を落とさなかった。

佐井(さい)の鳴滝(なるたき)は、上流の川幅の広い日高川の水がかなり落差の大きい峡谷へ、どっと流れ込むので、ごうごうと音をたてて両岸の巨大な岩に激突し、飛沫をあげ、全くすごい光景であったらしい。浅間の朝間平(あさまたいら)氏が古老から聞いた話によると、筏師は滝の肩で口をすすぎ、ホーホーと滝神を呼び無事通過を祈ったという。

しかし、この鳴滝は大正7年4月、高津尾発電所が出来て、筏は人工水路を流

下し鳴滝は迂回路となり、水量は極減し、昔の面影はなくなった。

桧皮(ひわだ)の滝は柳瀬の脇より原まで約1キロの間、川幅15メートルの峡谷で、明治2年、日高郡民政局知事、瀬見善水が日高川の改修を行い、その時、この滝も火薬を使い岩石を砕き筏師のために便利を与えた。その後、ここの滝の肩のうえに歌碑が建てられていたが大水害でなくなったらしい。その歌碑には次のような歌が善水によって書かれ、当時この地方の区長を務めていた杉谷欽十郎等によって建てられていたそうだ。

1262

さくなだり下す筏士こころして

みつはの神に手向よくせよ

歌の大意は、この桧皮の滝を激しく下って行く筏師さんよ、この滝は恐ろしい滝だから、心から滝神さんにお供え物をそなえて、平穏無事に下れるようにお願いしなさい。という意味であろう。ところが、この滝もまた大正8年柳瀬発電所のダムのため、水は人工水路を通り、桧皮の滝は迂回路となり、昔のような壮絶な滝の姿はもう見られなくなった。このふたつの滝は筏師にとっては恐るべき滝であり、難所中の難所ではあったが、一面水量の加減によっては別にすばらしい絶景、偉観として波しぶきを全身に受けて乗り下るスリルもまた筆舌につくし難いものがあった。されば筏師の歌う唄の中の代表的なもので代々受け継がれてきた唄を紹介しよう。

佐井の鳴滝、山路の桧皮

筏のりゃこそ、見て通る

この唄は筏師のうたげの場で投節(なげぶし)で代々歌い継がれてきた唄であった。

旧川上村滝頭(たきがしら)の生滝(きだき)は約300メートルばかりの急流で筏は一瞬の中に滝に呑み込まれ、時には腰まで水がきたと児玉五郎氏はいう。

滝の中のタテンボ石は幾歳月の中で土砂で埋まって今日では「郡誌」に書かれている高さ3メートル周囲12メートルほどもないがそれでも危険であったから急いで梶を右に取って流下したものだと故朝間廣志氏は教えてくれた。

今は船津水力発電所(大正12年建設)のダムのため、全く変貌してしまった高津尾の黒島滝は「紀伊続風土記」によれば川の両岸は大きな岩があって、川水はその間を滝をなして流れていると記されている。それもそのはず、船津発電所の落差は9メートルもあるし、周辺の大きな岩を見ても、すごい滝であったことがしのばれる。湯本の上御殿と有軒屋の中間の位置の下に筏師が命名した御殿滝があった。昔はこの付近は岩石が多く両岸が岩で河床もナメラ(粘板岩)で川幅も今日のように広くなく奥から流してきた筏が最初に通過する滝であった。

甲斐の川の鎌滝は鍋坂にあるが、大正14年甲斐の川発電所が建設され、鍋坂ダムのため、鎌滝は迂回線となり、水量が減少して全く昔の滝の姿は無く、筏もまた人工水路を通過するようになった。

小家(おいえ)の丸滝も昭和4年に五味発電所が建設され大瀬(おおぜ)にダムが出来て迂回線になった。この丸滝の古道の峠(観音峠)には昔から観音さんが祀られていて、筏師たちは丸滝の肩にかかるとホーホーと峠の観音さんに呼びかけ、無事通過をお願いする声が山々にこだましたと地元出身の岡本鶴松氏は語ってくれた。

このように水力発電所の出現は日高川の有名な滝の姿を一変したばかりでなく、筏師たちは安全でかつ筏を流す距離が大変短縮されたのである。梶本芳三氏によれば日高川の筏の流下距離157キロは約4分の1に短縮されたという。

5 筏師と渡舟、一本橋、インクライン

大正の中ごろまでは日高川の渡しは渡し舟と一本橋であった。

この渡し舟と一本橋は筏を流すのに大変邪魔になった。

故井原隆雄翁の話によると串本から下流は渡し舟で、下山路から上流は一本橋であったという。

渡し舟は普通の水量の時は渡し守がいないので、自分で綱や針金をひっぱって舟を操作して渡ったが、筏師にとっては、この綱や針金がじゃまになったのである。この渡し舟は藤井に一ヶ所、和佐に一ヶ所、玄子に一ヶ所、平川に一ヶ所、吉子に二ヵ所、船津滝本に一ヶ所、姉子に一ヶ所、大又口に一ヶ所、小釜本(こかもと)に一ヶ所、下田原(しもたわら)に一ヶ所、越方に一ヶ所、川原河(かわらごう)に一ヶ所、皆瀬(かいぜ)に一ヶ所、浅間に一ヶ所、熊野川に一ヶ所、友渕(ともぶち)に一ヶ所、滝頭(たきがしら)に一ヶ所、笠松に一ヶ所、椿山(つばやま) に一ヶ所、串本に二ヶ所。以上23ヶ所にあった。.

一本橋は幅1尺程(約30センチ)の大木(約10メートルくらいのもの)を川に渡したが不足の場合は川の中に岩があればこれを利用し、なければ木でしっかりした枠を組んで、これを中継所として2本で川に橋をかけた。

水位の関係で橋と筏の距離が短い時は筏には梶棒がついているので、それが橋にひっかかるので、ときには橋をとって筏を通し,再び橋をかける作業をしたり、ときには筏師は筏に腹ばいになって通らねばならなかった。

この一本橋はは寒川谷口に一ヶ所、丸滝に一ヶ所、小家谷口に一ヶ所、甲斐の川に一ヶ所、鍋坂に一ヶ所、福井に一ヶ所、下柳瀬に一ヶ所、上柳瀬に一ヶ所、安井に一ヶ所、西に一ヶ所、滝頭に一ヶ所、赤石に一ヶ所、細原に二ヵ所、湯の又に一ヶ所、梅津呂谷(うめづろだに)口に一ヶ所、これより大熊まで二ヶ所、合計二十一ヶ所あった。(故井原隆雄翁談)

昭和の時代になって針金橋を十津川の平谷より見習い、また、鉄骨による立派な橋が出来て一本橋や渡し舟の姿が日高川より姿を消し、流筏は大変容易になった。

しかし、筏師にとっては、一難去って、また一難といってもよいインクラインの出現があった。インクラインは水力発電所の出現によって出来た滝型流筏路である。

県下の日高川で一番早く出来た水力発電所は明治40年の越方(こしかた)発電所である(全国で五番目)。この発電所は、和歌山水力発電株式会社によって建設されたが、井原隆雄翁は次のように語ってくれた。

この工事は美山村(旧川上村)川原河(かわらごう)の医家、西川清定氏の祖父に当たる医師、清先生が発案し、わが国では5番目の水力発電所で、当時は和歌山県にはまだ電気がなく、村民全員が反対であったが、西川清先生ほか一部の

有力者の方々が各部落を回り、日夜、説得をし、丸山を巡る部落び隣接部落には電気を永久に無償で提供するとまでいったが、村人たちは電気は雷を引き付けるといって反対したので、とうとう県知事に協力してもらって、やっと納得してもらった。工事は5,6年かかって出来上がり、初めて和歌山市に電車が走るようになった。

さて、ここに難しい問題があった。それは筏は浅間ダムからトンネルをくぐって山の中を上越方まで人工水路で出て来たが、ここから下の日高川へどう流すかが大変で、当時、名古屋からこの発電所に工事に来ていた土木工事主任の細田氏と下阿田木(しもあたぎ)の北亦彰(きたまたあきら)氏が修羅(しゅら)や鉄砲水の力学を応用して、幅九尺(約3メートル)、深さ2尺(約60センチ)、長さ121間(約27メートル)の平面石畳の流筏路をつくり、最後の本川との落差を1.5メートルとし、ダムの水を適当に流して筏を落としたが、水路番の放水加減がなかなか難しく勘と経験でようやく成功させた(朝間久氏インクライン測定)。インクラインが出来た当初、これを乗り下ることは誰も自身がなく、筏師は馴れるまではその都度緊張して下ったらしく、中には大怪我をして一生筏乗りが出来なくなった人もあった。

このインクラインの幅が筏を組む時の幅を規制することになり、以後日高の筏は七尺になった。その原因はインクラインの幅が九尺だったからである。

井原隆雄翁は電灯代金を永久に無料という条件を、当時、受け入れておけばよかったのにと残念がっておられた。

この越方発電所をきっかけに、日高川では同じ和歌山水力発電株式会社で大正7年に高津尾発電所が出来たがここのインクラインは筏師がが一番恐ろしかったという。それは、筏の加速度と傾斜が大きくて筏の鼻が川底に突っ込んで行き、人力の操作の及ばない状態の中に置かれたからだという。

たから、筏師は梶棒をしっかりと蔓でひかえて鼻が上を向くようにして自分は筏の後方にのがれ、決して梶棒を握らなかった。筏はすごい速度で下り、川へ突込んで行き、川底の砂利にあたって対岸の川原へおどり上がり筏師は必死の思いで再び川へ浮かばせたと児玉五郎氏は語った。

インクラインを下る筏師の姿は外から見れば、まことに素晴しい眺めではあるが筏師にとって見れば命がけの仕事であった。

どこのインクラインでも筏師は水路番の放水する水量加減に命をあずけ自分の技術など無能の状態に置かれた数秒間であった。水路番が不馴れの人で、水を多量に放水すると筏は後方から筏師の背中におおいかぶさってくる。まさにあなた任せの命がけの瞬間である。

なにはともあれ、大正8年は柳瀬発電所(日高川水力電気株式会社)、大正11年は船津発電所(京阪電鉄株式会社)、大正14年は甲斐の川発電所(日高川水力電気株式会社)、昭和4年の五味発電所(右同)の出現によって筏師はこれだけ

のインクラインを下ったのである。

A:

B:

C:

D:

E:

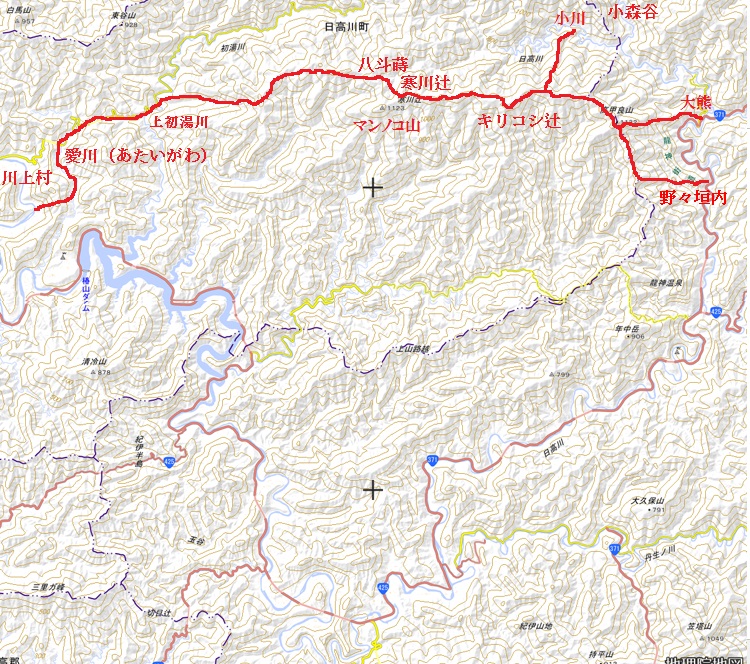

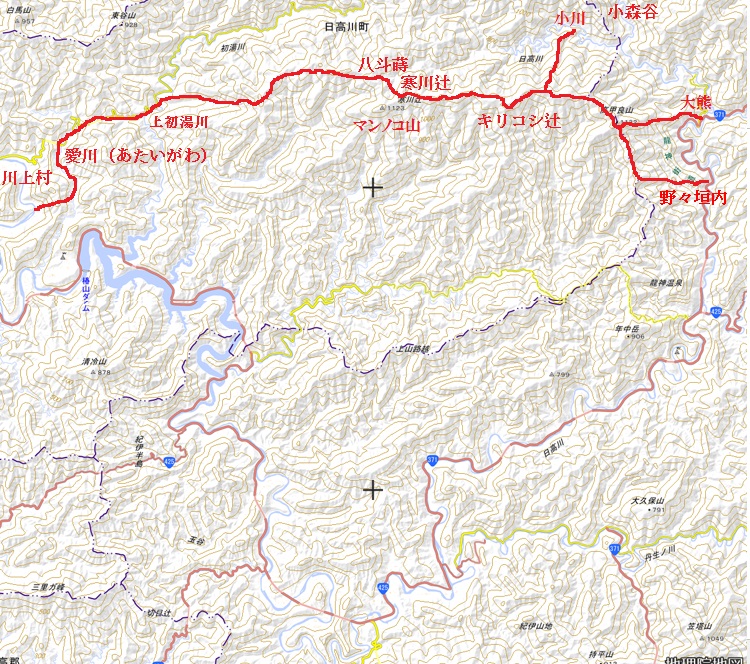

11 筏師の道 その一

① スズ畝(うね)越え

日本の道は、第二次大戦後よくなった。特に日高郡においては昭和二八年七月一八日の大水害後一変し、木材は陸送に変わり、筏流しは終わりを告げた。

かつて、筏師たちがメッパを腰に巻きつけ、釻斧(かんよき)を帯にさし,草鞋(わらじ)掛けで,筏棹をかついで山坂を越えて行った道はあちこちで消滅もし、忘れ去られようとしている。一体、筏師たちはどんな道を越えて行ったのであろうか。

まず筏師たちが旧川上村・上初湯(かみうぶゆ)川から山に入り一気に山の尾根を龍神の奥に下りて行ったスズ畝(うね)越えを紹介しよう。

上初湯(かみうぶゆ)川までは筏師の在所により、大別して二つに分かれていた。

すなわち、打尾(うつお)、浅間、上越方(かみこしかた)の筏師たちは打尾(うつお)からケツネン道(キツネの道)の山越えで愛川(あたいがわ)へ、一方、川原河(かわらごう)、皆瀬(かいぜ)、下越方(しもこしかた)の筏師たちは皆瀬(かいぜ)峠の山越えで愛川(あたいがわ)へ、そしてここからはいずれも李(すもも)の法事峠を越えて上初湯川集落に出たのである。上初湯(かみうぶゆ)川で筏師たちは一服したり,昼食を済まして初湯(かみうぶゆ)川谷を渡り垣内原(かいとばら)の背戸山の尾根に向かって稜線を登る。法斗蒔(はっとまき)県道と谷を隔てて上へ上へと行くと八斗蒔峠からは妹尾へ下る林道(車道)が古道を断ち切っている。これを横切って少し登っていくと古道は右(東)に旋回して尾根の道に出る。もう迷うことなくどんどんと一本道を東へかなり行くとスス竹の中にうずまって石の道標がある、寒川辻である。

寒川辻というからには旧寒川村の関(せき)にあたるのだろうか。この付近からの畝道は1100メートル前後の山の道で南方の視界は開け、梅津呂(うめづろ)越えは遥か眼下に見える。

昔は狼が猪や鹿を食い殺しているのを見ながら筏師たちは米、味噌の食料品や八貫(30キロ)の釻(かん)や筏棹、斧(よき)等々を持って越していったのである。

中には大変野太い(大胆)筏師がおって、このスズ畝で日が暮れて、灯火(あかり)が無く、道がさっぱりわからず、とうとうその場で腰をおろして、長い夜を明かしたという話は筏師衆の語り草となって残されていた。また、冗談とも本当ともわかりかねる話もある。ある冬のスズ畝越えの若い筏師二人が、里では暖かい小春日和であったが、畝にたどりつくと真っ白な雪が一面に積もっていた。突然、前の筏師が後ろの筏師に言った。

「おい、草鞋(わらじ)と足袋(たび)をぬげ」

「なぜだ」

「とにかくぬげ、俺の言うとおりにせよ」

「ぬいだぞ」

「よし!俺(わし)のように爪先で歩いて来い、俺(わし)がよいと言うまでだぞ!」

二人は20~30メートルは歩いただろうか。

「もうよい」と前の男が言った。後の男はもう一度なぜそんなことをしたのか聞いた。

そこで初めて前の男は言った。

あの付近は熊がよく出るとこらしい。熊は人間の足跡をよく知っている。熊がわがら(自分たち)の足跡を発見して追跡して来ても、あの爪先歩きの処から足跡が突然消えてしまったので諦めて引き返すのだ」と言ったとのことだ。

うそのような本当の話。

さて、寒川辻からかれこれ4キロばかり畝道を東進すると左側に古い石の道標がある。

ここはキリコシ辻(1208)である。私(筆者)もかつてここで間違って直進して迷い、日暮れに寒川の滝の上にたどり着いた。

このキリコシ辻では直進でなく左折して少しバックするかに思われるよう進むと道はすぐ右旋回して畝道をもとのように東進する。

しばらく雑木の中を行くと、直角に左折の道がある。これが小川集落に下りる道で急傾斜をなしている。筏師たちはこんな傾斜の道を「脛(すね)で鼻かむ」といった。

そのころ、小川には大阪植林株式会社の事務所があって2300町歩の植林事業のため、沢山の黒木が伐り出された。そのため、杣(そま)や木挽(こびき)や日傭(ひよう)が大勢働いた。筏師としては朝間甚助組や古山晴組や加門組などが働いたという。

しかし、小川山の事業ばかりでなく,小森谷の亀谷国有林の官材、川瀬家(御坊東町)の小森山で働く筏師などもこの道を利用したり、寒川からキリコシ辻(滝ノ上辻)を越え小川経由小森谷へ行った。

さて小川に下りず大熊方面や野々垣内方面に行く筏師は東進を続け、高甲良山(1131)の頂上を巻いて畝道(うねみち)は少しずつ下りになり、やがて道は二つに分かれ、左折して急な坂を下れば大熊へ、直進して行けば野々垣内へ下る。

大熊に下りた筏師はここから筏を流す組もあるし、更に古川(こがわ)の西垣内(にしがいと)行く人たちと、本流を上り殿垣内(とのがいと)へ行ったのである。野々垣内(ののがいと)へ下りた筏師はそこから上流の京ノ又や、湯布(ゆのの)や下流の平野などへ行った。

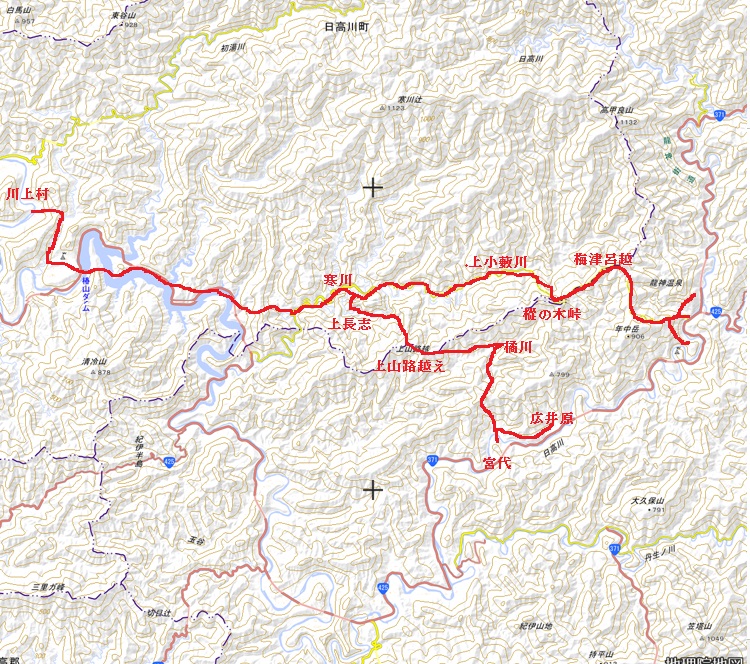

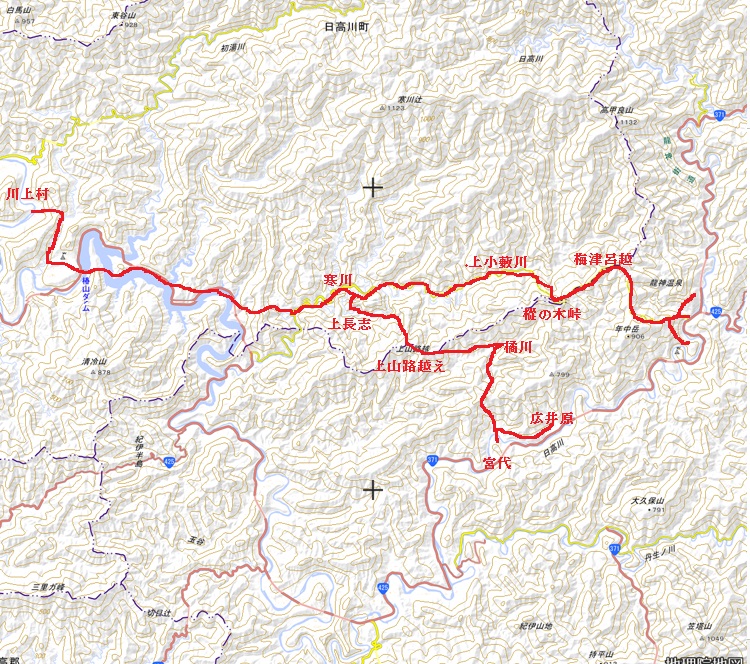

② 梅津呂越え

旧川上村の筏師が龍神の小又川、湯の又、崖ノ山、広井原、湯本、皆瀬等に仕事に行く時は梅津呂越えを常道とした。

しかし、梅津呂は寒川の上流小藪川から山に入るのでそれまで本流沿いにあるいくつかの小さい峠を越さねばならなかった。

これらは時代によって多少の違いはあるが一例をあげると、浅間、越方の筏師は浅間の日高川右岸を上り、竿本(さもと)の池の谷(地蔵峠)を越え、愛口(あたいぐち)に出て、すぐ平(たいら)に登り、日高川にかかる椿山橋を渡り、椿山峠を越えて串本に出る。串谷から串谷峠を越え、日高川に沿って上り糠崩(ぬかぐえ)で日高川を渡り、糠崩(ぬかぐえ)の登り口に達する。

一方、打尾(うつお)、川原河、皆瀬(かいぜ)の筏師は打尾のケツネン道を越え,愛川(あたいがわ)谷を渡り、原井郷(はらいごう)から山に入る。急勾配の坂の峠には大きな松が昔はあって、串本に筏師が来ると打尾の筏師たちはこの松を見ると、自分の家も近いことを知り急に元気づいたという。この加露渡(かろと)峠を下れば初湯川(うぶゆかわ)である。今日ではこの付近は国道が通り大きな橋などがあって昔を偲ぶよすがはなくなったが、当時は小さな橋を渡り鍵原(かぎわら)峠を越え串本に出て、日高川本流右岸を上り糠崩(ぬかぐえ)峠の登り口に達する。

ここからはすべて川上の筏師たちは糠崩(ぬかぐえ)峠を越え寒川街道を谷の本流に沿って上小藪川に向かって歩いたのである。

小藪川に筏の常宿「なめら屋」こと小藪家があって、筏師達はここで一服したり、昼食をしたりして,少し上手にかかっている折戸橋(おりとばし=梅津呂橋)を渡り、梅津呂越えにかかるのである。尾根に登り切ると樅の木(もみのき)峠である。寬政5年9月12日、紀州八代の殿さん(重倫公)が龍神から寒川経由和歌山へ帰るとき、ここで一服され「殿休場(とのやすば)」という地名を残した。筏師の中で広井原方面に行く人たちはここから南(右) へ下りたのである。

いわゆる梅津呂越えはこれからであって、尾根道は北東に向かって進み標高800メートルくらいの山の頂上近く東(右)旋回して南東にゆっくり下り気味で進む。田辺の細尾、畑地両氏の共同山、「桑畝(くわさこ)」を過ぎると途中から右に龍(りゅう)へ行く道があるが直進すれば上湯の又の梅津呂橋に達する。

筏師の中にはこのあたりの通称「崖の下」から直ぐ筏を下す人もあるし,小又川へ行く人,湯本や皆瀬(かいぜ)ヘ上る人もいたのである。

12 筏師の道 その二

① 上山路(かみさんじ)越え

旧川上村の筏師たちが上山路(かみさんじ)村宮代方面に行く時、寒川から山越えに行く筏師道があった。

彼らは寒川の上長志(かみちょうし)から山に入り、尾根に向かって登り,やがて立派なお地蔵さんに達した。このお地蔵さんは文政二年(1819)8月24日に橘川の栄蔵という人と、宮代の万助という人が道標兼旅人を守るために建てたものである。

このお地蔵さんから畝道ではあるが、ゆるやかな下り道で途中右折,真下に下りる道があるがこれは病院街道(滝頭へ)で、筏師はゆるやかな東南への道を大方(おおかた)へおりて行った。ここは橘川の上流で、今は無在の旧家五味為七さんの家のあたりを今度は宮代の峠に向かって上る。頂上には地蔵さんがあって他の小径の私道もこの地蔵の辻に集まっている。小径の私道はこのころ橘川には日高の炭焼きさんが炭を焼くために何十窯も作って家族ぐるみで小屋を建て、なおそのうえ、当時橘川には小字が九つもあって15戸の家があったので、子供が宮代の学校へ通学する私道がこの宮代の峠(西の峯峠)に集まったのである。この峠から右折(西進)して宮代小学校へ子供たちは行くし,筏師たちは真直ぐ下りていって東光寺の冨屋こと松葉家に着いた。昔、橘川に住んでおられ、現在龍神の西におられる五味近雄翁は「筏師たちは三日目、三日目にこの峠を通った」と教えてくれた。それは宮代の東光寺で1泊して,翌日早朝船津まで流筏し、川上の自宅で1泊して三日目に宮代へ来たからだという。

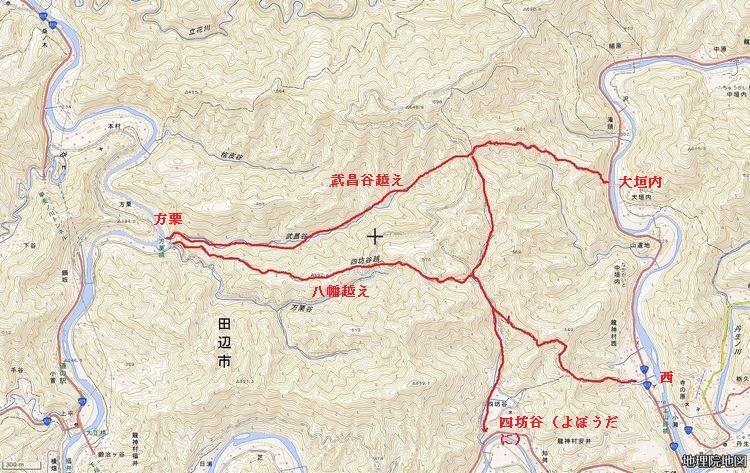

② 武昌谷(ぶしょうだに)越え

筏師は武昌谷越えのことをブッショ越えと言った。この峠越えは下山路村方栗(ほうくり)から日高川を渡ると少し下手に武昌谷が日高川に流れている。

この武昌谷に沿って奥に入り、いよいよ山を登るのであるが、とても険しくて筏師は筏棹をひきずって登ったという。やがて少しなだらかな横手(よこで)を左へ行き、カマリの峠を越え上山路の滝頭へ下りていった。滝頭には橘屋が筏師の常宿であった。

この武昌谷越えはきつい峠道であったが、一面非常に近道ゆえ筏師はよくここを越えたという。堀本英雄氏の話によれば上山路から乗ってきた筏を下山路の甲斐の川の玉谷(たまだに)のダムにつないで再び本流沿いに上り、方栗から夕方急いで武昌谷越えで上山路の滝頭へ下りて一泊して明日また筏を玉谷まで流したという。

また、朝間平氏の話ではこの武昌谷越えは尾根で左へ行くのが滝頭で右へ行けば西へも下りて行けたという。

③ 八幡(やはた)越え

筏師達が西や丹生の川へ仕事に行く時,方栗から川渡り武昌谷と方栗谷とにはさまれている八幡山の稜線を登る山径(やまみち)があった。

筏師達はこの峠を八幡越えといった。森ロ繁夫氏(熊野川出身、現日高町)が12歳のころ、味噌樽を背負ってこの峠を越した時、登りはきつくて、かなりしんどいし遠いように思ったという。しかし、峠を越せば下りは楽で,途中から左へ行けば西(にし)で下へ下りると安井へ行けた。今日の車道四方谷越え(よぼうたにごえ)はこの八幡越えに平行して方栗谷ぞいにつけられたものである。

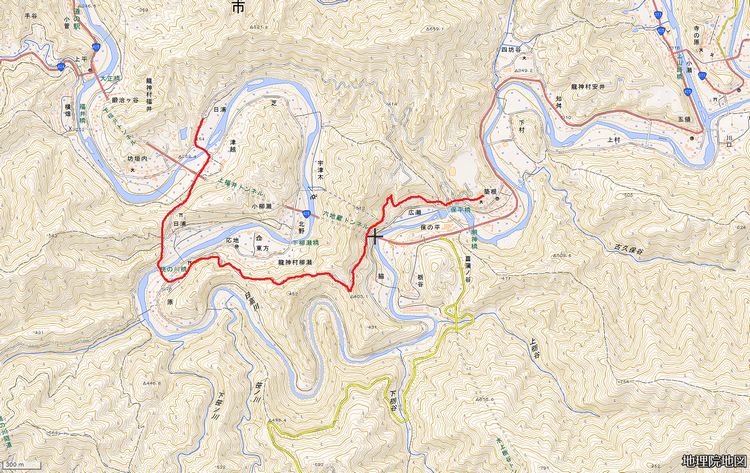

④ 柿硲(かきざこ)峠

柿硲(かきざこ)峠は福井の日浦から上柳瀬の築根(つくね)に下りて行く山越えの短い(3キロ)道である。

筏師たちの中で、上柳瀬方面で仕事をする人たちは昭和12年ごろまで利用したと堀本英雄氏(川原河)はいう。

この峠道はバス道に改修され現在の下柳瀬の原から上柳瀬ヘ越える六地蔵峠のバス路線が出来るまで、柿硲越えはバスも通った。筏師たちはバスが柿硲を通行する時代になっても,時には歩いて越えることもあったという。

⑤ 小家坂(おいえざか)、その他

小家坂(おいえざか)も小さな坂道であったが筏師達が歩いて柳瀬方面に行く時、日高川左岸を上るより、右岸の五味から小家坂を越え、大瀬(おおぜ)で針金橋を渡ればかなり近かったという。

このように日高川の流域でも西や丹生ノ川より上流は大きな山を越えて筏師たちは仕事場に行ったが、下柳瀬より下流の仕事場については日高川本流に沿って、小さな峠をそれぞれ越して一日かけて歩いて行った。尚、古老の話では筏流しの初期では木材は船津までバラ狩り、つまり一本一本バラバラで流し、船津で筏に組んで御坊に流したという。そのころであると、筏師は御坊で泊まり、翌日歩いて川上まで帰ったので、打谷峠(うつだに)・株井峠、権現峠などを筏棹を担いで帰った。

打谷峠は今日の川辺町の役場の前の交差点のところで,左側の旧道を土生八幡(はぶはちまん)神社に向かって進み,山に入ると大きな池がある。その池の右側を登り、山を越すと今、製材所のある付近に出てくる。今日でも注意して見れば旧道がセメントで舗装された姿をのぞかせて県道に合している。ここからは、旧道の上を新道が拡幅されて峠(打谷峠)を越し玄子(げんご)に下っている。

昔の株井峠の道は高津尾川に沿った廣瀬集落から山に入り、今の株井峠道の中腹地点で合流したと廣願の古老が語ってくれたことを思い出す。そしてだいたい、今日の道に沿って山の鞍部を越え隧道の出口の付近におりて来た。姉子側は大体新道と変わりない。

権現峠は旧道がそのまま残っている。権現峠を越す筏師たちは皆瀬、打尾(うつお)、下阿田木、川原河(かわらごう)の人たちで、浅間の筏師たちは猿くらを越えて越方に出たのである。

A:スズ畝越えのルートです。川上村からはほぼ東進する形になります。寒川辻から高甲良山までは現在林道が開設されており、昔のような尾根歩きは不可です。

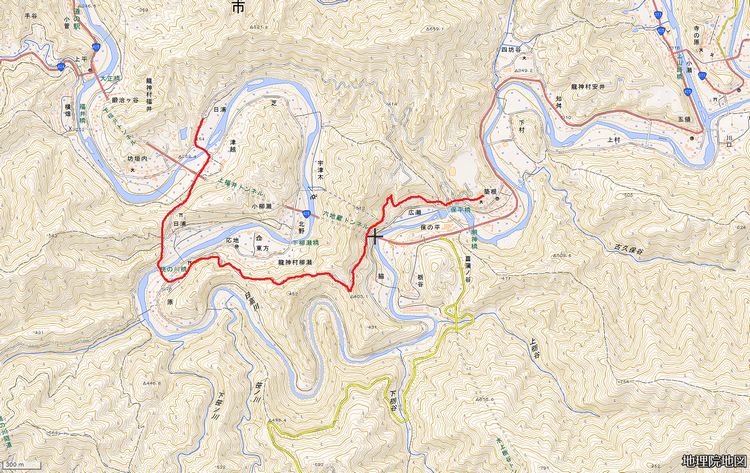

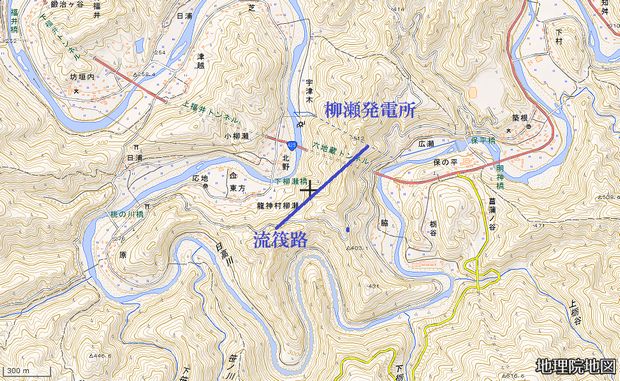

B:上山路越えと梅津呂越えは寒川(昔の寒川村)から入ります。

C:武昌谷(ぶしょうだに)越えと八幡越え 大垣内(おおがいと)や西に向かいました。

D:柿硲(かきざこ)峠越え

E:小家坂(おいえざか)

F:御坊から川上村まで帰るときの主要ルート

1.穿入蛇行の利用の概要

2.美山公民館に掲載の流筏路の写真(昭和14年とある)

3.藤棚ロードにて レンギョウも終わりの様子

4.藤棚ロードにて 藤の花のつぼみ

5.藤棚ロードにて 藤の花のつぼみ

6.藤棚ロードにて 藤の花のつぼみ

7.藤棚ロードにて 展望台 前の桜木は台風で破壊の模様

8.ここは巨大な還流丘陵

9.H氏とY氏

10.越方発電所前 広場にて見学会開始

11.先ず、浅間の取水用ダムへ

12.階段状の魚道が設置されています

13.???

14.越方発電所の導水管前で集合写真

15.放出路 タービンを回した水が流れています

16.発電機能の真髄・タービンの説明中

17.タービンを回す流路の説明 カプラン水車だったか

18.壁に見えるプレートは2011年9月台風時の水面 建屋自体は水密構造

19.タービンの最上部 ヒタチ製

20.勢いよく回転するタービンシャフト

21.導水管の最終部

22.建屋屋上からの上越方風景

23.建屋屋上からの導水管 落水部分

24.建屋屋上からの導水管 上から見ています 直径4Mくらい

25.導水管の最終平行部分(少しは斜度があるが)

26.変電所と送電線

27.正式名称 越方発電所

28.満足じゃ

29.同じような水路形式の高津尾発電所の概観

*美山村史 通史編 下巻より転記させていただきました。内容は2001年に記録されたようです。筏師の道(スズ畝越え、梅津呂越え、上山路越え、武昌谷(ぶしょうだに)越え、八幡(やはた)越え、柿硲(かきざこ)峠越え、小家(おいえ)坂越え) は割愛しました。

2019 05/07 筏師の道 を追加いたしました。

筏師物語

1 日高川

はじめのことば

紀州の尾根、護摩壇山に源を持つ日高川は西に流れて紀伊水道にそそいでいる。

その中流に現在美山村がある。この美山村は前は川上村と寒川村に分かれていた。この川上村の下手半分は丸山という小さな山があり、日高川はこの丸山をぐるっと一回りして流れている。

この丸山を巡る日高川流域こそ川上村筏師達を育てたところである。俗にいう小字では浅間、打尾(うつお)、皆瀬(かいぜ)、川原河(かわらごう)、鳥井原(とりいばら)、下阿田木(しもあたぎ)、上越方(かみこしかた)、下越方(しもこしかた)である。

さて、日高川の筏流しに関係ある記録や口承は江戸時代からである。

今から300年ほど前に現在の中津村三十木(みそぎ)に中山中(なかさんちゅう)組の大庄屋三十木矢之助 (井原治良(ろう)左衛門正次)という人がいた。彼は大変な人物であったらしく、私財と生命をかけて数々の業績を後世に残しているが、そのひとつに筏師の安全のために流筏路(りゅうばつろ)「コド」をつくり、筏師は代々その恩恵を受けて来た。

コドは昭和63年椿山ダムの完成によって湖底に姿を没してしまった。

ちなみに,矢之助は正保3年(1646) に生まれ、享年38歳の若さでこの世

去っているが将軍でいうと家光から五代綱吉の時代に亘っている。

また、日高川の筏師が代々一人前になった時、鼻乗(はなのり)祝という儀式があった。それは親方が筏の二番床(すどり)に乗り、梶を持ち、一人前になる若者(弟子)が一番床に乗って川を下るのであるが、日高川の滝にかかると親方が必ず歌う唄があった。

早い、早いよ、真田の馬は

殿の馬よりヨー、ヤレコリャヨー

尚、早い、ヒョウ、ヒョウ。

この唄の文句は1615年(元和元年)5月7日、大阪夏の陣の時、真田幸村が決死の勇を以って、僅かな隙をついて家康の本陣に突撃したそのときの真田隊

の馬の疾風迅雷(しっぷうじんらい)の凄まじさを伝えたものであるという。

この真田三千の突撃隊になぞらえて油断をすれば一命を失う激流渦巻く中を全身淹飛沫を受けて矢のごとく流下する筏の一番床に乗って見事な棹さばきで下るわが愛弟子の勇姿を祝福して歌ったもので、滝神さまもご覧くださいいう祝の唄であろう。唄のふし(曲)は江戸初期に流行した投節(なげぶし)といって京都の島原の遊女河内が始めたと伝えられている。

とすれば日高川の筏流しは少なくとも江戸時代初期から行われたと考えられる。

今一つ、明治二年といえば江戸時代と接近しているが、その明治二年に日高川下流の江川(現·川辺町)の大庄屋で当時、日高郡民政局知事、瀬見善水が有志と計り、中山路(龍神村)の桧皮(ひわだ)の滝や前述の矢之助の作った流筏路コド等々、火薬を用いて岩石を砕き、筏師のために便宜を計った(日高郡誌」)とあるから間違いなく筏流しは江戸時代からあったと考えられる。

現在(平成元年5月)旧川上村で筏師の経験者の長老は浅間の井原隆雄翁と,川原河の堀本泰通翁でこれらの長老の話によると日高川の筏師は十津川や北山川の筏師からその技術を教えてもらったようだ。井原隆雄翁は言う。

筏の初めは新宮川(熊野川)が奈良県から和歌山県本宮町に入ると土河屋(つちごや)部落につく、昔、この土河屋までは一本一本バラバラで木材を流して来た。

これをバラ狩りとか,狩川(かりかわ)とかいったのであるが、ここでいわゆる筏に組んで新宮まで運んだ。その理由は本宮から下流は川幅が広く、雨量の多い紀伊半島南部はよく増水する。その増水ごとに新宮ではバラバラの流木をとても拾い止めることが出来ず、たくさんの木材が海へ流失してしまう。この損失をなんとかなくしたいと考え出したのが筏であったわけで、この案出は日高川ばかりでなく日本中ヘ拡がったようだ。こんな訳で日高の人も土河屋(つちごや)に行って習ってきたと聞いている。そのころ、日高川では今の中津村船津の大熊というところでバラ狩りで運び、ここから筏にして川口まで運んだという。

南紀徳川史第八冊によれば北山川や新宮川に流木奉行なるものを、設置しているが、ここでは筏のことには触れていない。どうもバラ狩り時代ではないかと思われる。なにはともあれ、紀州日高は川上村の筏師は代を重ねるにしたがって技術を磨き、明治、大正、昭和といよいよ国内、国外へその腕を買われるようになった。すなわち、北陸の九頭竜川、南国土佐の四万十川、四国三郎吉野川、東は岐阜の日本ライン、西は九州の球磨川、近畿は滋賀県甲賀郡野洲(やす)川等々、更に明治40年前後から満鮮国境は鴨緑江(おうりょくこう)、豆満江(とまんこう)、更に満州に渡り松花江(しょうかこう)、牡丹江(ぼたんこう)、どん江、タフクロ川等々、に抗日朝鮮義勇隊武装ゲリラや東北人民革命軍第二軍独立師団の遊撃大隊等(当時日本人はこれらを匪賊といった)の銃口に狙われながら黙々として、山や川や雪や氷や大草原の中で虎と狼の咆哮(ほうこう)を聞きながら命ぎりぎりのところで筏を流して故郷川上村の経済を支え、子養いをしてきた男たちの物語を私は書きとめておきたい。

2 修業 炊(かし)きと仕習(しならい)

「日本林業成熟化の道」北川泉編著によれば日高川上流、龍神村の天然林材の本格的伐出(きりだし)と搬出は明治10年から始まったと書かれている。

それは日高川上流の原生林のみでなく,日本全体が明治の大政治改革によって木材を必要としたからだろう。学校、兵舎、役所、鉄道の枕木、電柱、工場、人口の都市集中による住宅建築等々、木材の需要はあたかも怒涛のように浸透した。

したがって筏流しが活発になって来たのも明治時代からだといえる。

日高川上流域の原生林の多くはモミ、ツガ, マツの針葉樹とケヤキ、ナラ、ミズメなどの広葉樹で、これらを「黒木」と山の男たちはいった。

だから、このころの筏はほとんど黒木であったわけだ。

さて、これら木材は三つの段階を経て川口(御坊)に運ばれた

まず立木を伐採する。これを山男たちは伐(き)りともいう。この仕事は地元の山林労務者により行われる。穂先を山肌の上に向かって倒れるように伐り、穂先の枝を残し、他の枝木を切って3~6カ月乾燥し、必要な長さに切る。黒木は杉,桧より長く14尺(4.2メートル)が普通の長さであった。また初期の黒木は杣人がはつって角材にしたり、大木は木挽(こびき)が二つに挽き割った。

次に「出し」といって筏を組む土場(どば)へ修羅(しゅら)や木馬(きんま)や鉄砲堰(せき)やサイクロ (鉄砲堰より大きな堰)等で木材を運ぶのである。これは日傭(ひよう)さんといわれる山林労務者によって行われた。日傭さんは川上村でも上流地域に属する熊野川、滝頭(たきがしら)、笠松、椿山(つばやま)、更に旧寒川村の串本方面の人たちであった。

そして、いよいよ土場で筏に組み、川口(御坊)まで運ぶのが筏師の仕事である。

一見なんでもない筏師の技術はとても2年や3年では出来るものではなく、筏を乗るには「常に100メートル上手で乗っておけ」といわれるほど、勘と体験と技術が必要であった。こうした筏師はどうして一人前の職人になったのであろうか。

江戸時代は知るよしもないが、明治に入ると小学校が出来て義務教育4年または6年を卒業した10歳か12歳の少年が親方を選び弟子入りをする。弟子入りしても直ぐ筏乗りの技術は教えてくれない。最初は「炊(かし)き」の修業2年くらいは必要であった。だれが考えても、10歳そこそこの子供が筏棹のごときものを持つ事も出来なければ操ることも出来ない。いわんや、あの大きな木材を動かしたり、また乗って川を下ることは一層危険である。

だから炊(かしき)は全く筏業から離れた純粋の飯たぎである。炊はどの組でも兄炊(あにかしき)弟炊(おとうとかしき)の二人がいた。

それは土場で筏を組む時ある程度(2~3枚)出来上がると土場が狭くなるので, ひとまずその分だけ「先き乗り」といって、川を下るのである。この時、一人の炊(かしき)が陸(おか)を小走りで峠を越え、谷を渡り、唯一人でひたすら淋しい山の小路を村から村へ走り続けなければならない。それは、その夕方一泊するところまで早く行って,その日の夕食の用意をしなければならないからであった。

さて、筏流し業というのは一人で出来る仕事ではなく、10人前後で構成したグループで一人の組長(庄屋)によって統制されていた。筏師を泊める筏宿は龍神村はもちろん、上山路村、中山路村、下山路村、寒川村等々どの村にもそれぞれあった。

そして、その筏宿は初期の時代(大正初期)まではただ、宿泊所を提供するだけで·食事の用意や風呂焚きなどは総て、この10歳そこそここそこの少年が頭をひねっ (考え)て一生懸命にこの仕事を果たしてきたのである。

暑い夏の日はまだよい冬の日などは、早や泣きたい日々が続いた。

今日と違って米は全て玄米であったので筏宿の内庭の片隅にある唐臼(からうす)で玄米を搗(つ)き、それを糠トウシで振るい、霜焼けしたいたいけな手で撞いた白米を冷たい水で洗い、鍋に入れて炊くのであるが、馴れるまでは水加減が難しかった。

ことに,冬の朝飯炊きはつらかった。うす暗いランプの光を頼りにまだ大人たちの寝しずまっている中で、一人で一番鶏(けい)の声で起き、土で作ったへっついヘ柴を折ってくべ、マッチで火をつけるのであるがなかなか燃えつかないので炊(かしき)は皆苦労した経験を持っていた。

また、副食物の中でも味噆汁はまだよいとして他は母親から小学校をあがるまでに口で教えてもらってはいるものの、いざ本番となると失敗をして、心なき親方衆の中から無情にも苦情を聞かされたり、笑われたりして涙で目がうるむことも数限りなくあった。

こうした生活が2年ばかり経つと、少年の体力もつき、いよいよ仕習の修行時代に入るのである。仕習といっても、すぐ技術ばかりを教えてもらえるのではない。

親方衆の小用聞き、仕事の段取り等、雑用などから始まり、筏に乗るための棹の作り方、棹の操縦方法、棹をさす時の力の入れ方、棹をさすときの体のバランス,捻木の採り方、筏の上での捻木の取り替えの手さばき等々たくさんあったが見て習ったり聞いて習ったりするより,むしろ、体で覚えたのである。だから長い長い修行を必要とした。

なにはともあれ、仕習修行も大正中期まではかなり厳格なものであった。その厳しさの二,三をあげてみよう。

炊(かしき)のたいた飯盛をする時など、片膝を立てて盛ったという。そのわけは自分は食べながら親方衆の世話をしなければならないので、ゆっくり座ってはいられない。先に食事が終わった親方で風呂へ行く人があればもう箸を置いて風呂加減を聞きにいかねばならず、次から次へ味噌汁のおかわりで膝を立てていないと敏速に行動が出来ず、それかといって親方衆より早く食事を済まさねばならないので全く飯は、素のみという状態であった。そういえば筏の上で昼

食をとる時など、親方より「飯は三口半で食え」と常にいわれた。

山へ捻木(ねじき) 採りに行ったときなど、親方衆は60~70本採るが、仕習は捻木を見出すことすら出来ず、僅に数本しか取れぬ代わりに、山を降りる時,親方の採った捻木を持たされるのであるが、それが肩にくいこんで、痛いうえに汗や鼻汁で顔がくちゃくちゃになり、腰がくにゃくにゃになったという。

また、水泳の出来ない弟子は土場で不意に深いところに突き落とされて泳げるようにされた。筏を浅瀬や岩に乗り上げたりした時は親方の棹が仕習の腰のメッパの上に愛の鞭としてとんできたという。こうして、あげればきりがないが、ただただ一心に修行し、苦労を重ねて川上村の筏師は日本一の筏師となって

行ったのである。

だからこそ、親方は愛弟子が一人前になった時、その披露宴を開き、また、その日の鼻秉りには愛弟子を一番床に乗せ、親方自らが棹を操って滝を下った。その時、親方は投げ節「真田の唄」を高らかに歌い、滝神さんにも見せて、愛弟子の前途を祝福してもらうことを忘れなかった。

3 編筏(へんばつ)

筏師の仕事を二つに分けるとすれば編筏(へんばつ)と流筏(りゅうばつ)である。

編筏というのは筏を組むことである。筏を組むにしても明治、大正、昭和とその方法や材料も変わって来た。

筏を組むためには山の木を一か所に集めなければならない。山の木とひとくちにいっても水のある谷川までは気の遠くなるほど、遠い山の上にあったり、大きな尾根を越さねばならぬこともあったり,それは種々様々な条件があるので,時には架線を使ったり、時には修羅をかけたり、時にはサイクロを利用したり、また、木馬(きんま)、管流(かんりゅう)、等々で一か所に集めた。

筏を組む場所を土場という。土場は筏を組むだけのゆとりのある場所でなければならない。第一に組んだ筏を浮かべる淀んだ水が必要である。だから、筏師は谷川を堰き、水を溜めた。これを鉄砲堰(水)といった。

この水はまた谷川から本流に筏を流す時にもなくてはならぬ水であった。

前にも述べたように筏の組み方は時代によって、また木の種類によって多少違っていたが, ここでは黒木(くろき)と違って普通一般の杉や桧材で釻(かん)と藤蔓(ふじかずら)を使用して筏を組む方法から述べてみることにする。

この方法は,内地の編筏では後期になってからの事で、初期は捻木を使用し、釻でなく木材に穴(目が穴)をあけて組んだ。杉や桧を組んで仕上がった筏は二間材(12尺でなく筏材は13尺2寸)を横にそろえて幅7尺までとした物を一五組(丈(たけ)・.床(とこ)·州(す)),連結したもので、全長約60メートル、幅約2メートルで先頭の組(床·丈·州)を鼻(はな)といい、二番床をスドエともいい、三番床をサンパンソウともいった。四番以下は別名はなかった。さて、鼻組(一番床)から順を追って説明すると,まず鉄砲水に木を浮かべる。

川原のうえではリン(丸太を敷く)のうえで、大体、直径の大きさの同じものを木口を先にして揃え幅が七尺までとして組むのである。幅が七尺とするのは発電所のインクラインを流下するのに通過可能な幅である。

そして、一番床に限り、川は曲折して流れているため、筏も右旋回、左旋回と川の曲折に応じて旋回しなければならぬので、二番床との連結に特殊な組み方をしている。つまり、中心の1本を規準として、その左右の材木は同じ長さで上へ約10センチくらいあげ、更に外側の材木を同じ長さで上へあげ、七本組であればもう一度同じことを繰り返し、この配置を動かさずに蔓と釻でとめるのである。

蔓(つる)は藤蔓を三本くらい繩にして横に渡して釻でとめるのであるが、この時、 左右1本だけ少し長めにして折り曲げて三本の蔓縄と一緒に釻でとめ、釻は1本ずつの前列に2個打ちこむのである。

蔓のうち左右1本だけ長めにして折り曲げたのは蔓のゆるみを防ぐためである。

さて, 一番床の後方も先で蔓を使用して釻でとめたように組むのはもちろんであるが、その内側に桟木(さんぎ)といって堅いカシの木の直径5~6センチくらいの横木を渡して押さえワンコで両端を釻でとめて床を丈夫にした。

押さえワンコは、藤蔓で作った直径15センチの輪にしたものを使った。

一番床には梶棒をつけた。この梶棒は15床を連結して最後につける事にした。梶棒の長さは、11尺5寸(約3.5メートル)であった。

この棒の根本の太い方を45度くらいになるよう削って真中(まんなか)の材木に当て、桟木にも支えられるように当てて先の方をワンコと釻でとめた。さらに、横組の藤蔓へ捻木を通して梶が動かぬように強くひっぱって梶棒へ結びつけた。

二番床の桟木は床の前部に付け、後尾には付けなかった。3番床以下は前後とも付けなかった。

床と床とを連結するには一番床と二番床は少しゆとりをつけた。これは梶で左右旋回の時のためである。三番床以下は普通の連結てあった。桟木の使用はなく蔓と釚ですべて連結をした。

さて、初期編筏の時代は主として黒木で、捻木で筏を組んだ。捻木は粘りのある木でホウソウ、シデ、サルスベリ、サカキ等の親指大のものを山に生えたままで上部の方を切り捨て、立ち木のままで捻じてゆき、約六尺(1.8メートル)のところで切るのであるが、根本の方20センチばかりは捻じずにそのままで切る。筏師は一人前で大体70本前後作った。

この捻木で編筏するには、木材に「目が斧(めがよき)」といって特殊な斧(よき)で穴をあけ,この穴を「目が穴」といい、これに捻木を通して結ぶのであるが、なかなか強くて解けなかった。

川上村皆瀬(かいぜ)の坂下に、昔、鍛冶屋を営んでいる家が二軒あって、太郎

鍛冶屋は名人で,この人の打った「目が斧(めがよき)」を土佐の高知へ送り、ここで大量生産して朝鮮で働いている川上の筏師に送ってもらったと井原隆雄翁は教えてくれた。

4 筏師と日高川八滝(激流の難所)

日高川は紀州の屋根、護摩壇山の大師谷に湧き出た清冽(せいれつ)な水が小又川、丹生(にゅう)の水を併呑(へいどん)して一気に桧皮(ひわだ)の滝まで南下し、此処の上柳瀬(かみやなせ)から北西に向かって美山村川原河に曲折しつつ流下し,さらに西南に向かって蛇行して御坊に達する約180キロの急流である。急流なるがゆえに日高川には数多くの滝があった。そしてそれらの滝は筏師の命を奪い、時には再び筏師業の出来ぬ大怪我をさせた。

だから筏師は滝祭を行い、滝神を慰め、滝神に身の安全を祈願した。筏師達は初めて作業場に行く時は門出を祝い、川に塩と米、酒を捧げてキヨメの儀式を行い、仕事中に吉日を選び滝祭をしたのである。

筏師たちは日高川の主な滝を八つあげて、これらの滝を日高川八滝といった。

今日ではいずれも昔の面影はないが、

上流から湯本(ゆもと)の御殿滝(ごてんだき)、柳瀬の桧皮(ひわだ)の滝、甲斐の川の鎌滝(かまだき)、小家(おいえ)の丸滝(まるだき)、串本の大滝(おおたき)、滝頭の生滝(きだき)、佐井(さい)の鳴滝(なるたき)、高津尾(たかつお)の黒島滝(くろしまだき)であった。

なかでも串本の大滝は難所というよりも関所のようなもので筏師は乗って通れなくて、滝口から無人で落とし、下流の淵で元の筏に組み直した恐るべき滝で、高さ20メートル、激流延長100メートル余りあったと井原隆雄翁は話してくれた。

だからこの滝ばかりは早くも江戸時代に三十木矢乃助(みそぎやのすけ)(井原姓)によって右岸に流筏路(コド)が作られ、筏乗りは以後この流筏路(コド)だけを使用し大滝には筏を落とさなかった。

佐井(さい)の鳴滝(なるたき)は、上流の川幅の広い日高川の水がかなり落差の大きい峡谷へ、どっと流れ込むので、ごうごうと音をたてて両岸の巨大な岩に激突し、飛沫をあげ、全くすごい光景であったらしい。浅間の朝間平(あさまたいら)氏が古老から聞いた話によると、筏師は滝の肩で口をすすぎ、ホーホーと滝神を呼び無事通過を祈ったという。

しかし、この鳴滝は大正7年4月、高津尾発電所が出来て、筏は人工水路を流

下し鳴滝は迂回路となり、水量は極減し、昔の面影はなくなった。

桧皮(ひわだ)の滝は柳瀬の脇より原まで約1キロの間、川幅15メートルの峡谷で、明治2年、日高郡民政局知事、瀬見善水が日高川の改修を行い、その時、この滝も火薬を使い岩石を砕き筏師のために便利を与えた。その後、ここの滝の肩のうえに歌碑が建てられていたが大水害でなくなったらしい。その歌碑には次のような歌が善水によって書かれ、当時この地方の区長を務めていた杉谷欽十郎等によって建てられていたそうだ。

1262

さくなだり下す筏士こころして

みつはの神に手向よくせよ

歌の大意は、この桧皮の滝を激しく下って行く筏師さんよ、この滝は恐ろしい滝だから、心から滝神さんにお供え物をそなえて、平穏無事に下れるようにお願いしなさい。という意味であろう。ところが、この滝もまた大正8年柳瀬発電所のダムのため、水は人工水路を通り、桧皮の滝は迂回路となり、昔のような壮絶な滝の姿はもう見られなくなった。このふたつの滝は筏師にとっては恐るべき滝であり、難所中の難所ではあったが、一面水量の加減によっては別にすばらしい絶景、偉観として波しぶきを全身に受けて乗り下るスリルもまた筆舌につくし難いものがあった。されば筏師の歌う唄の中の代表的なもので代々受け継がれてきた唄を紹介しよう。

佐井の鳴滝、山路の桧皮

筏のりゃこそ、見て通る

この唄は筏師のうたげの場で投節(なげぶし)で代々歌い継がれてきた唄であった。

旧川上村滝頭(たきがしら)の生滝(きだき)は約300メートルばかりの急流で筏は一瞬の中に滝に呑み込まれ、時には腰まで水がきたと児玉五郎氏はいう。

滝の中のタテンボ石は幾歳月の中で土砂で埋まって今日では「郡誌」に書かれている高さ3メートル周囲12メートルほどもないがそれでも危険であったから急いで梶を右に取って流下したものだと故朝間廣志氏は教えてくれた。

今は船津水力発電所(大正12年建設)のダムのため、全く変貌してしまった高津尾の黒島滝は「紀伊続風土記」によれば川の両岸は大きな岩があって、川水はその間を滝をなして流れていると記されている。それもそのはず、船津発電所の落差は9メートルもあるし、周辺の大きな岩を見ても、すごい滝であったことがしのばれる。湯本の上御殿と有軒屋の中間の位置の下に筏師が命名した御殿滝があった。昔はこの付近は岩石が多く両岸が岩で河床もナメラ(粘板岩)で川幅も今日のように広くなく奥から流してきた筏が最初に通過する滝であった。

甲斐の川の鎌滝は鍋坂にあるが、大正14年甲斐の川発電所が建設され、鍋坂ダムのため、鎌滝は迂回線となり、水量が減少して全く昔の滝の姿は無く、筏もまた人工水路を通過するようになった。

小家(おいえ)の丸滝も昭和4年に五味発電所が建設され大瀬(おおぜ)にダムが出来て迂回線になった。この丸滝の古道の峠(観音峠)には昔から観音さんが祀られていて、筏師たちは丸滝の肩にかかるとホーホーと峠の観音さんに呼びかけ、無事通過をお願いする声が山々にこだましたと地元出身の岡本鶴松氏は語ってくれた。

このように水力発電所の出現は日高川の有名な滝の姿を一変したばかりでなく、筏師たちは安全でかつ筏を流す距離が大変短縮されたのである。梶本芳三氏によれば日高川の筏の流下距離157キロは約4分の1に短縮されたという。

5 筏師と渡舟、一本橋、インクライン

大正の中ごろまでは日高川の渡しは渡し舟と一本橋であった。

この渡し舟と一本橋は筏を流すのに大変邪魔になった。

故井原隆雄翁の話によると串本から下流は渡し舟で、下山路から上流は一本橋であったという。

渡し舟は普通の水量の時は渡し守がいないので、自分で綱や針金をひっぱって舟を操作して渡ったが、筏師にとっては、この綱や針金がじゃまになったのである。この渡し舟は藤井に一ヶ所、和佐に一ヶ所、玄子に一ヶ所、平川に一ヶ所、吉子に二ヵ所、船津滝本に一ヶ所、姉子に一ヶ所、大又口に一ヶ所、小釜本(こかもと)に一ヶ所、下田原(しもたわら)に一ヶ所、越方に一ヶ所、川原河(かわらごう)に一ヶ所、皆瀬(かいぜ)に一ヶ所、浅間に一ヶ所、熊野川に一ヶ所、友渕(ともぶち)に一ヶ所、滝頭(たきがしら)に一ヶ所、笠松に一ヶ所、椿山(つばやま) に一ヶ所、串本に二ヶ所。以上23ヶ所にあった。.

一本橋は幅1尺程(約30センチ)の大木(約10メートルくらいのもの)を川に渡したが不足の場合は川の中に岩があればこれを利用し、なければ木でしっかりした枠を組んで、これを中継所として2本で川に橋をかけた。

水位の関係で橋と筏の距離が短い時は筏には梶棒がついているので、それが橋にひっかかるので、ときには橋をとって筏を通し,再び橋をかける作業をしたり、ときには筏師は筏に腹ばいになって通らねばならなかった。

この一本橋はは寒川谷口に一ヶ所、丸滝に一ヶ所、小家谷口に一ヶ所、甲斐の川に一ヶ所、鍋坂に一ヶ所、福井に一ヶ所、下柳瀬に一ヶ所、上柳瀬に一ヶ所、安井に一ヶ所、西に一ヶ所、滝頭に一ヶ所、赤石に一ヶ所、細原に二ヵ所、湯の又に一ヶ所、梅津呂谷(うめづろだに)口に一ヶ所、これより大熊まで二ヶ所、合計二十一ヶ所あった。(故井原隆雄翁談)

昭和の時代になって針金橋を十津川の平谷より見習い、また、鉄骨による立派な橋が出来て一本橋や渡し舟の姿が日高川より姿を消し、流筏は大変容易になった。

しかし、筏師にとっては、一難去って、また一難といってもよいインクラインの出現があった。インクラインは水力発電所の出現によって出来た滝型流筏路である。

県下の日高川で一番早く出来た水力発電所は明治40年の越方(こしかた)発電所である(全国で五番目)。この発電所は、和歌山水力発電株式会社によって建設されたが、井原隆雄翁は次のように語ってくれた。

この工事は美山村(旧川上村)川原河(かわらごう)の医家、西川清定氏の祖父に当たる医師、清先生が発案し、わが国では5番目の水力発電所で、当時は和歌山県にはまだ電気がなく、村民全員が反対であったが、西川清先生ほか一部の

有力者の方々が各部落を回り、日夜、説得をし、丸山を巡る部落び隣接部落には電気を永久に無償で提供するとまでいったが、村人たちは電気は雷を引き付けるといって反対したので、とうとう県知事に協力してもらって、やっと納得してもらった。工事は5,6年かかって出来上がり、初めて和歌山市に電車が走るようになった。

さて、ここに難しい問題があった。それは筏は浅間ダムからトンネルをくぐって山の中を上越方まで人工水路で出て来たが、ここから下の日高川へどう流すかが大変で、当時、名古屋からこの発電所に工事に来ていた土木工事主任の細田氏と下阿田木(しもあたぎ)の北亦彰(きたまたあきら)氏が修羅(しゅら)や鉄砲水の力学を応用して、幅九尺(約3メートル)、深さ2尺(約60センチ)、長さ121間(約27メートル)の平面石畳の流筏路をつくり、最後の本川との落差を1.5メートルとし、ダムの水を適当に流して筏を落としたが、水路番の放水加減がなかなか難しく勘と経験でようやく成功させた(朝間久氏インクライン測定)。インクラインが出来た当初、これを乗り下ることは誰も自身がなく、筏師は馴れるまではその都度緊張して下ったらしく、中には大怪我をして一生筏乗りが出来なくなった人もあった。

このインクラインの幅が筏を組む時の幅を規制することになり、以後日高の筏は七尺になった。その原因はインクラインの幅が九尺だったからである。

井原隆雄翁は電灯代金を永久に無料という条件を、当時、受け入れておけばよかったのにと残念がっておられた。

この越方発電所をきっかけに、日高川では同じ和歌山水力発電株式会社で大正7年に高津尾発電所が出来たがここのインクラインは筏師がが一番恐ろしかったという。それは、筏の加速度と傾斜が大きくて筏の鼻が川底に突っ込んで行き、人力の操作の及ばない状態の中に置かれたからだという。

たから、筏師は梶棒をしっかりと蔓でひかえて鼻が上を向くようにして自分は筏の後方にのがれ、決して梶棒を握らなかった。筏はすごい速度で下り、川へ突込んで行き、川底の砂利にあたって対岸の川原へおどり上がり筏師は必死の思いで再び川へ浮かばせたと児玉五郎氏は語った。

インクラインを下る筏師の姿は外から見れば、まことに素晴しい眺めではあるが筏師にとって見れば命がけの仕事であった。

どこのインクラインでも筏師は水路番の放水する水量加減に命をあずけ自分の技術など無能の状態に置かれた数秒間であった。水路番が不馴れの人で、水を多量に放水すると筏は後方から筏師の背中におおいかぶさってくる。まさにあなた任せの命がけの瞬間である。

なにはともあれ、大正8年は柳瀬発電所(日高川水力電気株式会社)、大正11年は船津発電所(京阪電鉄株式会社)、大正14年は甲斐の川発電所(日高川水力電気株式会社)、昭和4年の五味発電所(右同)の出現によって筏師はこれだけ

のインクラインを下ったのである。

A:

B:

C:

D:

E:

11 筏師の道 その一

① スズ畝(うね)越え

日本の道は、第二次大戦後よくなった。特に日高郡においては昭和二八年七月一八日の大水害後一変し、木材は陸送に変わり、筏流しは終わりを告げた。

かつて、筏師たちがメッパを腰に巻きつけ、釻斧(かんよき)を帯にさし,草鞋(わらじ)掛けで,筏棹をかついで山坂を越えて行った道はあちこちで消滅もし、忘れ去られようとしている。一体、筏師たちはどんな道を越えて行ったのであろうか。

まず筏師たちが旧川上村・上初湯(かみうぶゆ)川から山に入り一気に山の尾根を龍神の奥に下りて行ったスズ畝(うね)越えを紹介しよう。

上初湯(かみうぶゆ)川までは筏師の在所により、大別して二つに分かれていた。

すなわち、打尾(うつお)、浅間、上越方(かみこしかた)の筏師たちは打尾(うつお)からケツネン道(キツネの道)の山越えで愛川(あたいがわ)へ、一方、川原河(かわらごう)、皆瀬(かいぜ)、下越方(しもこしかた)の筏師たちは皆瀬(かいぜ)峠の山越えで愛川(あたいがわ)へ、そしてここからはいずれも李(すもも)の法事峠を越えて上初湯川集落に出たのである。上初湯(かみうぶゆ)川で筏師たちは一服したり,昼食を済まして初湯(かみうぶゆ)川谷を渡り垣内原(かいとばら)の背戸山の尾根に向かって稜線を登る。法斗蒔(はっとまき)県道と谷を隔てて上へ上へと行くと八斗蒔峠からは妹尾へ下る林道(車道)が古道を断ち切っている。これを横切って少し登っていくと古道は右(東)に旋回して尾根の道に出る。もう迷うことなくどんどんと一本道を東へかなり行くとスス竹の中にうずまって石の道標がある、寒川辻である。

寒川辻というからには旧寒川村の関(せき)にあたるのだろうか。この付近からの畝道は1100メートル前後の山の道で南方の視界は開け、梅津呂(うめづろ)越えは遥か眼下に見える。

昔は狼が猪や鹿を食い殺しているのを見ながら筏師たちは米、味噌の食料品や八貫(30キロ)の釻(かん)や筏棹、斧(よき)等々を持って越していったのである。

中には大変野太い(大胆)筏師がおって、このスズ畝で日が暮れて、灯火(あかり)が無く、道がさっぱりわからず、とうとうその場で腰をおろして、長い夜を明かしたという話は筏師衆の語り草となって残されていた。また、冗談とも本当ともわかりかねる話もある。ある冬のスズ畝越えの若い筏師二人が、里では暖かい小春日和であったが、畝にたどりつくと真っ白な雪が一面に積もっていた。突然、前の筏師が後ろの筏師に言った。

「おい、草鞋(わらじ)と足袋(たび)をぬげ」

「なぜだ」

「とにかくぬげ、俺の言うとおりにせよ」

「ぬいだぞ」

「よし!俺(わし)のように爪先で歩いて来い、俺(わし)がよいと言うまでだぞ!」

二人は20~30メートルは歩いただろうか。

「もうよい」と前の男が言った。後の男はもう一度なぜそんなことをしたのか聞いた。

そこで初めて前の男は言った。

あの付近は熊がよく出るとこらしい。熊は人間の足跡をよく知っている。熊がわがら(自分たち)の足跡を発見して追跡して来ても、あの爪先歩きの処から足跡が突然消えてしまったので諦めて引き返すのだ」と言ったとのことだ。

うそのような本当の話。

さて、寒川辻からかれこれ4キロばかり畝道を東進すると左側に古い石の道標がある。

ここはキリコシ辻(1208)である。私(筆者)もかつてここで間違って直進して迷い、日暮れに寒川の滝の上にたどり着いた。

このキリコシ辻では直進でなく左折して少しバックするかに思われるよう進むと道はすぐ右旋回して畝道をもとのように東進する。

しばらく雑木の中を行くと、直角に左折の道がある。これが小川集落に下りる道で急傾斜をなしている。筏師たちはこんな傾斜の道を「脛(すね)で鼻かむ」といった。

そのころ、小川には大阪植林株式会社の事務所があって2300町歩の植林事業のため、沢山の黒木が伐り出された。そのため、杣(そま)や木挽(こびき)や日傭(ひよう)が大勢働いた。筏師としては朝間甚助組や古山晴組や加門組などが働いたという。

しかし、小川山の事業ばかりでなく,小森谷の亀谷国有林の官材、川瀬家(御坊東町)の小森山で働く筏師などもこの道を利用したり、寒川からキリコシ辻(滝ノ上辻)を越え小川経由小森谷へ行った。

さて小川に下りず大熊方面や野々垣内方面に行く筏師は東進を続け、高甲良山(1131)の頂上を巻いて畝道(うねみち)は少しずつ下りになり、やがて道は二つに分かれ、左折して急な坂を下れば大熊へ、直進して行けば野々垣内へ下る。

大熊に下りた筏師はここから筏を流す組もあるし、更に古川(こがわ)の西垣内(にしがいと)行く人たちと、本流を上り殿垣内(とのがいと)へ行ったのである。野々垣内(ののがいと)へ下りた筏師はそこから上流の京ノ又や、湯布(ゆのの)や下流の平野などへ行った。

② 梅津呂越え

旧川上村の筏師が龍神の小又川、湯の又、崖ノ山、広井原、湯本、皆瀬等に仕事に行く時は梅津呂越えを常道とした。

しかし、梅津呂は寒川の上流小藪川から山に入るのでそれまで本流沿いにあるいくつかの小さい峠を越さねばならなかった。

これらは時代によって多少の違いはあるが一例をあげると、浅間、越方の筏師は浅間の日高川右岸を上り、竿本(さもと)の池の谷(地蔵峠)を越え、愛口(あたいぐち)に出て、すぐ平(たいら)に登り、日高川にかかる椿山橋を渡り、椿山峠を越えて串本に出る。串谷から串谷峠を越え、日高川に沿って上り糠崩(ぬかぐえ)で日高川を渡り、糠崩(ぬかぐえ)の登り口に達する。

一方、打尾(うつお)、川原河、皆瀬(かいぜ)の筏師は打尾のケツネン道を越え,愛川(あたいがわ)谷を渡り、原井郷(はらいごう)から山に入る。急勾配の坂の峠には大きな松が昔はあって、串本に筏師が来ると打尾の筏師たちはこの松を見ると、自分の家も近いことを知り急に元気づいたという。この加露渡(かろと)峠を下れば初湯川(うぶゆかわ)である。今日ではこの付近は国道が通り大きな橋などがあって昔を偲ぶよすがはなくなったが、当時は小さな橋を渡り鍵原(かぎわら)峠を越え串本に出て、日高川本流右岸を上り糠崩(ぬかぐえ)峠の登り口に達する。

ここからはすべて川上の筏師たちは糠崩(ぬかぐえ)峠を越え寒川街道を谷の本流に沿って上小藪川に向かって歩いたのである。

小藪川に筏の常宿「なめら屋」こと小藪家があって、筏師達はここで一服したり、昼食をしたりして,少し上手にかかっている折戸橋(おりとばし=梅津呂橋)を渡り、梅津呂越えにかかるのである。尾根に登り切ると樅の木(もみのき)峠である。寬政5年9月12日、紀州八代の殿さん(重倫公)が龍神から寒川経由和歌山へ帰るとき、ここで一服され「殿休場(とのやすば)」という地名を残した。筏師の中で広井原方面に行く人たちはここから南(右) へ下りたのである。

いわゆる梅津呂越えはこれからであって、尾根道は北東に向かって進み標高800メートルくらいの山の頂上近く東(右)旋回して南東にゆっくり下り気味で進む。田辺の細尾、畑地両氏の共同山、「桑畝(くわさこ)」を過ぎると途中から右に龍(りゅう)へ行く道があるが直進すれば上湯の又の梅津呂橋に達する。

筏師の中にはこのあたりの通称「崖の下」から直ぐ筏を下す人もあるし,小又川へ行く人,湯本や皆瀬(かいぜ)ヘ上る人もいたのである。

12 筏師の道 その二

① 上山路(かみさんじ)越え

旧川上村の筏師たちが上山路(かみさんじ)村宮代方面に行く時、寒川から山越えに行く筏師道があった。

彼らは寒川の上長志(かみちょうし)から山に入り、尾根に向かって登り,やがて立派なお地蔵さんに達した。このお地蔵さんは文政二年(1819)8月24日に橘川の栄蔵という人と、宮代の万助という人が道標兼旅人を守るために建てたものである。

このお地蔵さんから畝道ではあるが、ゆるやかな下り道で途中右折,真下に下りる道があるがこれは病院街道(滝頭へ)で、筏師はゆるやかな東南への道を大方(おおかた)へおりて行った。ここは橘川の上流で、今は無在の旧家五味為七さんの家のあたりを今度は宮代の峠に向かって上る。頂上には地蔵さんがあって他の小径の私道もこの地蔵の辻に集まっている。小径の私道はこのころ橘川には日高の炭焼きさんが炭を焼くために何十窯も作って家族ぐるみで小屋を建て、なおそのうえ、当時橘川には小字が九つもあって15戸の家があったので、子供が宮代の学校へ通学する私道がこの宮代の峠(西の峯峠)に集まったのである。この峠から右折(西進)して宮代小学校へ子供たちは行くし,筏師たちは真直ぐ下りていって東光寺の冨屋こと松葉家に着いた。昔、橘川に住んでおられ、現在龍神の西におられる五味近雄翁は「筏師たちは三日目、三日目にこの峠を通った」と教えてくれた。それは宮代の東光寺で1泊して,翌日早朝船津まで流筏し、川上の自宅で1泊して三日目に宮代へ来たからだという。

② 武昌谷(ぶしょうだに)越え

筏師は武昌谷越えのことをブッショ越えと言った。この峠越えは下山路村方栗(ほうくり)から日高川を渡ると少し下手に武昌谷が日高川に流れている。

この武昌谷に沿って奥に入り、いよいよ山を登るのであるが、とても険しくて筏師は筏棹をひきずって登ったという。やがて少しなだらかな横手(よこで)を左へ行き、カマリの峠を越え上山路の滝頭へ下りていった。滝頭には橘屋が筏師の常宿であった。

この武昌谷越えはきつい峠道であったが、一面非常に近道ゆえ筏師はよくここを越えたという。堀本英雄氏の話によれば上山路から乗ってきた筏を下山路の甲斐の川の玉谷(たまだに)のダムにつないで再び本流沿いに上り、方栗から夕方急いで武昌谷越えで上山路の滝頭へ下りて一泊して明日また筏を玉谷まで流したという。

また、朝間平氏の話ではこの武昌谷越えは尾根で左へ行くのが滝頭で右へ行けば西へも下りて行けたという。

③ 八幡(やはた)越え

筏師達が西や丹生の川へ仕事に行く時,方栗から川渡り武昌谷と方栗谷とにはさまれている八幡山の稜線を登る山径(やまみち)があった。

筏師達はこの峠を八幡越えといった。森ロ繁夫氏(熊野川出身、現日高町)が12歳のころ、味噌樽を背負ってこの峠を越した時、登りはきつくて、かなりしんどいし遠いように思ったという。しかし、峠を越せば下りは楽で,途中から左へ行けば西(にし)で下へ下りると安井へ行けた。今日の車道四方谷越え(よぼうたにごえ)はこの八幡越えに平行して方栗谷ぞいにつけられたものである。

④ 柿硲(かきざこ)峠

柿硲(かきざこ)峠は福井の日浦から上柳瀬の築根(つくね)に下りて行く山越えの短い(3キロ)道である。

筏師たちの中で、上柳瀬方面で仕事をする人たちは昭和12年ごろまで利用したと堀本英雄氏(川原河)はいう。

この峠道はバス道に改修され現在の下柳瀬の原から上柳瀬ヘ越える六地蔵峠のバス路線が出来るまで、柿硲越えはバスも通った。筏師たちはバスが柿硲を通行する時代になっても,時には歩いて越えることもあったという。

⑤ 小家坂(おいえざか)、その他

小家坂(おいえざか)も小さな坂道であったが筏師達が歩いて柳瀬方面に行く時、日高川左岸を上るより、右岸の五味から小家坂を越え、大瀬(おおぜ)で針金橋を渡ればかなり近かったという。

このように日高川の流域でも西や丹生ノ川より上流は大きな山を越えて筏師たちは仕事場に行ったが、下柳瀬より下流の仕事場については日高川本流に沿って、小さな峠をそれぞれ越して一日かけて歩いて行った。尚、古老の話では筏流しの初期では木材は船津までバラ狩り、つまり一本一本バラバラで流し、船津で筏に組んで御坊に流したという。そのころであると、筏師は御坊で泊まり、翌日歩いて川上まで帰ったので、打谷峠(うつだに)・株井峠、権現峠などを筏棹を担いで帰った。

打谷峠は今日の川辺町の役場の前の交差点のところで,左側の旧道を土生八幡(はぶはちまん)神社に向かって進み,山に入ると大きな池がある。その池の右側を登り、山を越すと今、製材所のある付近に出てくる。今日でも注意して見れば旧道がセメントで舗装された姿をのぞかせて県道に合している。ここからは、旧道の上を新道が拡幅されて峠(打谷峠)を越し玄子(げんご)に下っている。

昔の株井峠の道は高津尾川に沿った廣瀬集落から山に入り、今の株井峠道の中腹地点で合流したと廣願の古老が語ってくれたことを思い出す。そしてだいたい、今日の道に沿って山の鞍部を越え隧道の出口の付近におりて来た。姉子側は大体新道と変わりない。

権現峠は旧道がそのまま残っている。権現峠を越す筏師たちは皆瀬、打尾(うつお)、下阿田木、川原河(かわらごう)の人たちで、浅間の筏師たちは猿くらを越えて越方に出たのである。

A:スズ畝越えのルートです。川上村からはほぼ東進する形になります。寒川辻から高甲良山までは現在林道が開設されており、昔のような尾根歩きは不可です。

B:上山路越えと梅津呂越えは寒川(昔の寒川村)から入ります。

C:武昌谷(ぶしょうだに)越えと八幡越え 大垣内(おおがいと)や西に向かいました。

D:柿硲(かきざこ)峠越え

E:小家坂(おいえざか)

F:御坊から川上村まで帰るときの主要ルート

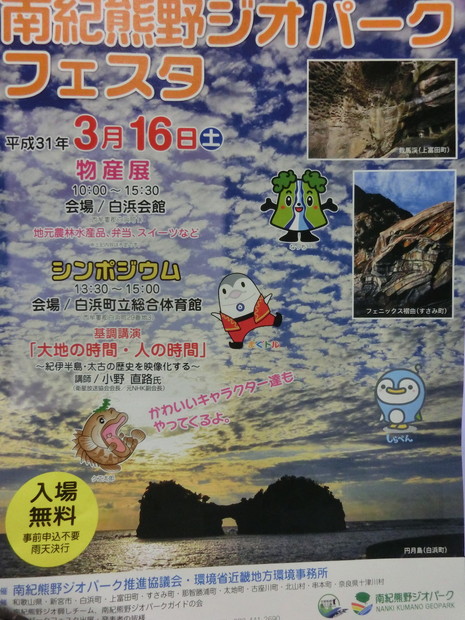

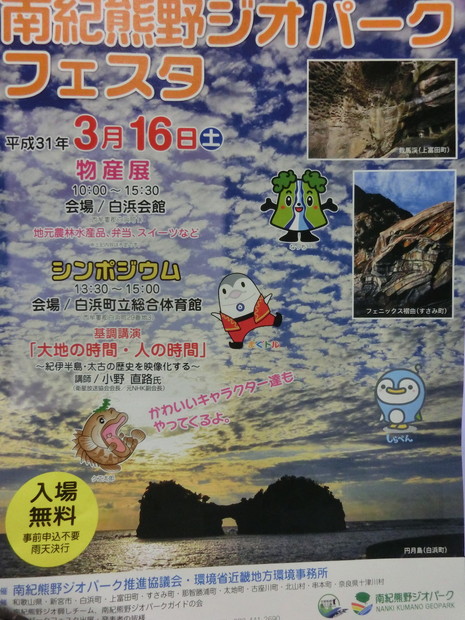

第6回南紀熊野ジオパークフェスタ@白浜町 に出展参加

2019.03.16

第6回南紀熊野ジオパークフェスタ@白浜町 に出展参加

【日時】平成31年3月16日(土)10時~15時30分

【場所】白浜会館

【主催】南紀熊野ジオパーク推進協議会・環境省近畿地方環境事務所

【目的】南紀熊野ジオパークの主要部分を占める吉野熊野国立公園と連携をしながら、地域関係者の理解・協力・参加を促進するとともに、認知度・理解度の向上を図ることにより、ジオパーク活動を推進し、持続可能な地域づくりを目指します。

一階フロアーでは、地元食材を使ったグルメや地場産品の販売、いくつかのジオパークの参加(遠くは下北半島ジオパーク)等、ジオパークを一段と身近に感じたイベントでした。

おもしろ田辺・ジオクイズも盛況でしたが、場所柄県外からの方も挑戦 「地元に住んでいたら全部わかるんやろうけど」と言いながら楽しんでいました。今回は初めてバーチャル・ジオツアーがあり、南紀熊野ジオパークエリアに入っていない田辺市内のジオサイトの紹介をいたしました。午後はシンポジウムが開催され、基調講演「大地の時間・人の時間」-紀井半島・太古の歴史を映像化する-(講師:小野直路 衛星放送協会会長・元NHK副会長)

主にNHKの番組で地質関係の物の裏話や紆余曲折等を披露されました。1987年の地球大紀行に始まり、最近の日本列島ジオジャパン・シリーズまでですが、要するに視聴率を稼げるかということでしょう。ここ何年かはブラタモリに代表されるように、地方地方の地質を利用した産業・文化の特徴とか、目から鱗が落ちるような事例を知ることがあるのも人びとの共感を得ているのでしょう。

まだ工事中

1. 第6回南紀熊野ジオパークフェスタin白浜チラシ

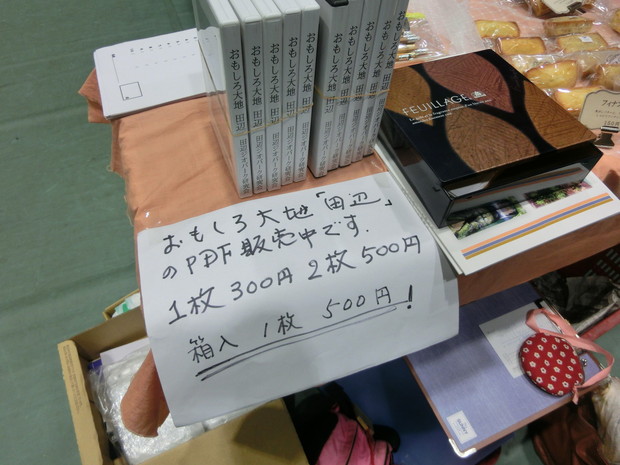

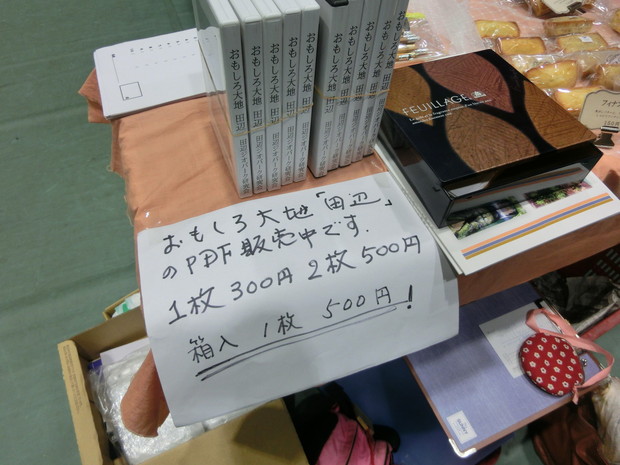

2. いつものように盛沢山の出展物等に加え、ジオ菓子&冊子CD販売とクイズも^^

3. 「おもしろ大地・田辺」のCD販売も始めました

4. 田辺の”ルル・コロ”の美味しいジオ焼き菓子ですよ~♪

5. くえどんは早めのご到着!

6. またもやクイズに挑戦! 今回の参加賞は上秋津の芝農園の美味しい🍊

7. さてさて全問正解の方がおられたのでしょうか

8. 南紀熊野ジオパーク西エリア番外編の田辺のジオサイト紹介始まり 始まり―

9. 仁坂知事ご到着 早速 暫し雑談 「・・・・・♪」「・・・・・w w」内緒話

10. 小野直路氏(衛星放送協会会長・元NHK副会長)基調講演が始まります

11. 事前準備から当日の店番お疲れ様でした♪ ジオ菓子完売(⋈◍>◡<◍)。✧♡

【日時】平成31年3月16日(土)10時~15時30分

【場所】白浜会館

【主催】南紀熊野ジオパーク推進協議会・環境省近畿地方環境事務所

【目的】南紀熊野ジオパークの主要部分を占める吉野熊野国立公園と連携をしながら、地域関係者の理解・協力・参加を促進するとともに、認知度・理解度の向上を図ることにより、ジオパーク活動を推進し、持続可能な地域づくりを目指します。

一階フロアーでは、地元食材を使ったグルメや地場産品の販売、いくつかのジオパークの参加(遠くは下北半島ジオパーク)等、ジオパークを一段と身近に感じたイベントでした。

おもしろ田辺・ジオクイズも盛況でしたが、場所柄県外からの方も挑戦 「地元に住んでいたら全部わかるんやろうけど」と言いながら楽しんでいました。今回は初めてバーチャル・ジオツアーがあり、南紀熊野ジオパークエリアに入っていない田辺市内のジオサイトの紹介をいたしました。午後はシンポジウムが開催され、基調講演「大地の時間・人の時間」-紀井半島・太古の歴史を映像化する-(講師:小野直路 衛星放送協会会長・元NHK副会長)

主にNHKの番組で地質関係の物の裏話や紆余曲折等を披露されました。1987年の地球大紀行に始まり、最近の日本列島ジオジャパン・シリーズまでですが、要するに視聴率を稼げるかということでしょう。ここ何年かはブラタモリに代表されるように、地方地方の地質を利用した産業・文化の特徴とか、目から鱗が落ちるような事例を知ることがあるのも人びとの共感を得ているのでしょう。

まだ工事中

1. 第6回南紀熊野ジオパークフェスタin白浜チラシ

2. いつものように盛沢山の出展物等に加え、ジオ菓子&冊子CD販売とクイズも^^

3. 「おもしろ大地・田辺」のCD販売も始めました

4. 田辺の”ルル・コロ”の美味しいジオ焼き菓子ですよ~♪

5. くえどんは早めのご到着!

6. またもやクイズに挑戦! 今回の参加賞は上秋津の芝農園の美味しい🍊

7. さてさて全問正解の方がおられたのでしょうか

8. 南紀熊野ジオパーク西エリア番外編の田辺のジオサイト紹介始まり 始まり―

9. 仁坂知事ご到着 早速 暫し雑談 「・・・・・♪」「・・・・・w w」内緒話

10. 小野直路氏(衛星放送協会会長・元NHK副会長)基調講演が始まります

11. 事前準備から当日の店番お疲れ様でした♪ ジオ菓子完売(⋈◍>◡<◍)。✧♡

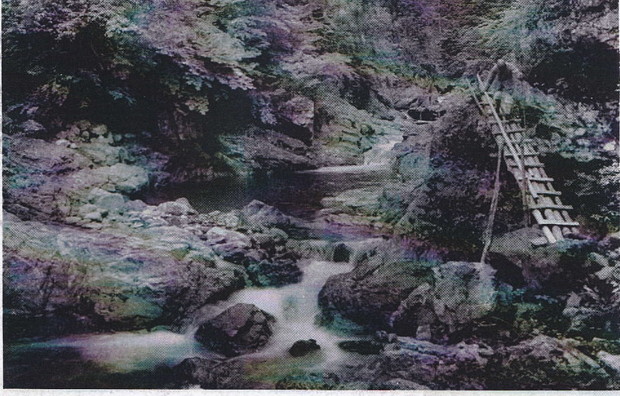

田辺ジオパーク研究会四周年(第五回)記念講演会

2019.03.10

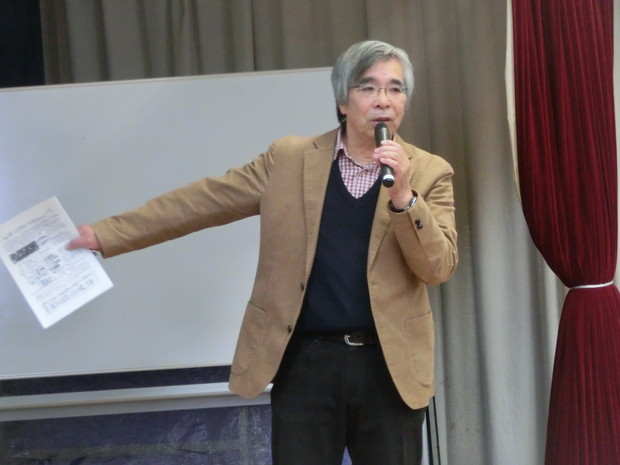

3月10日(日)は田辺ジオパーク研究会(四周年)第五回記念講演会、2018年12月第25回巡検でお世話になりました児玉敏孝先生のご講演をいただきました。

T会長の挨拶に始まり、H氏によりこの1年間の活動内容を時系列に写真中心に紹介されました。

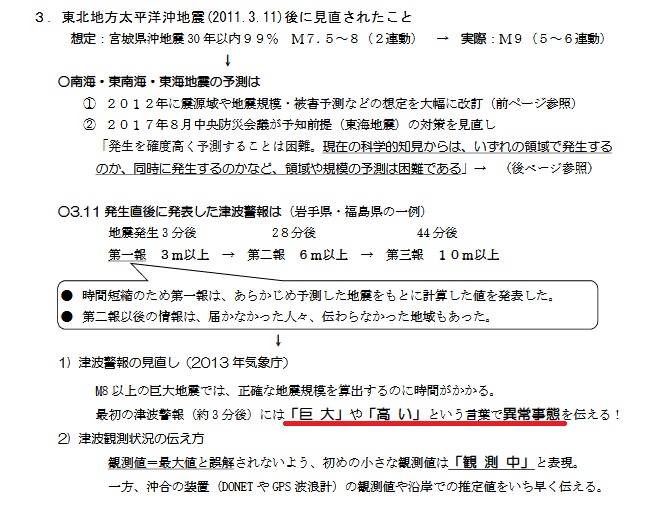

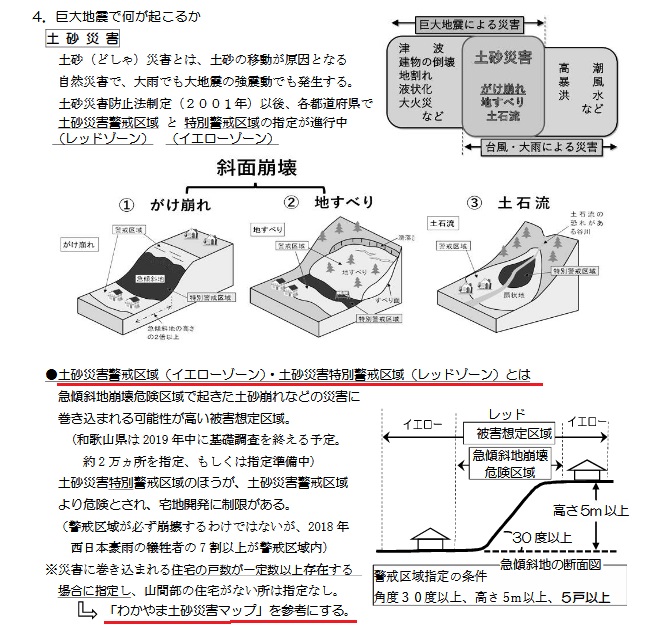

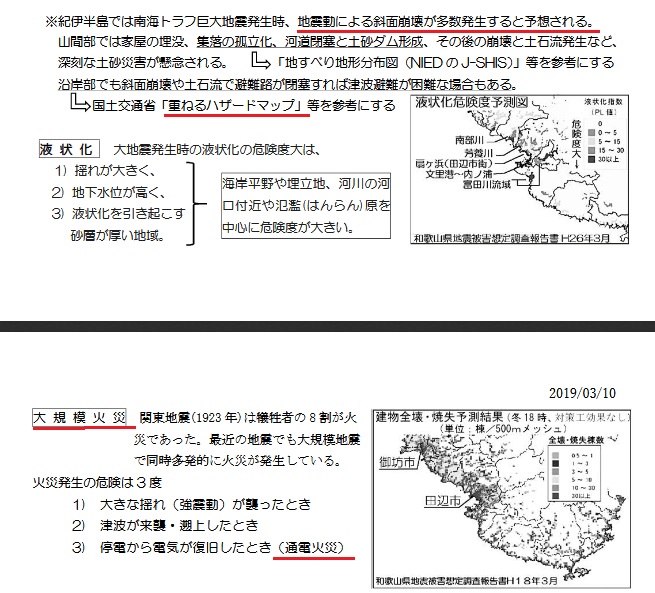

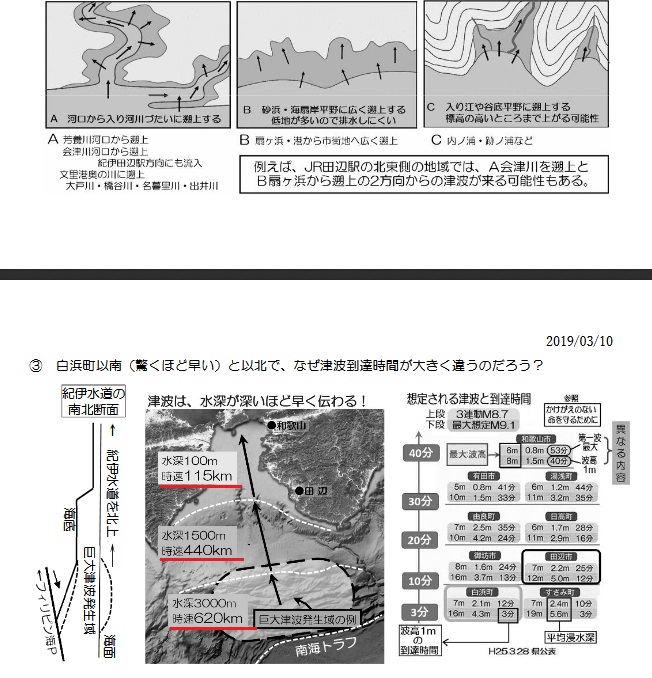

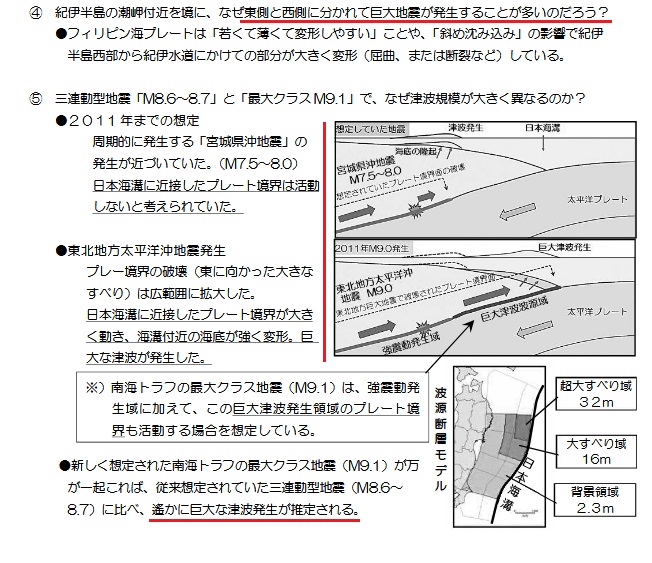

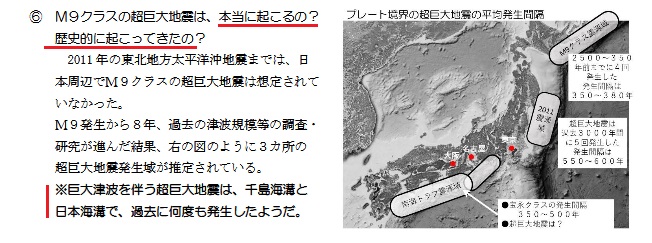

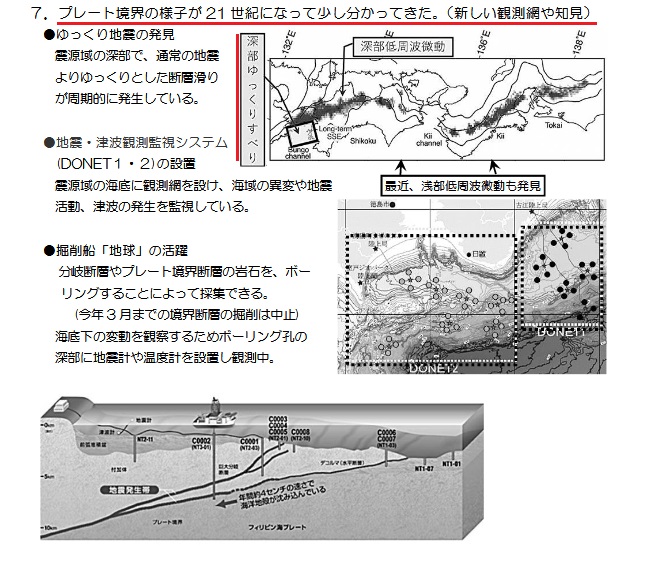

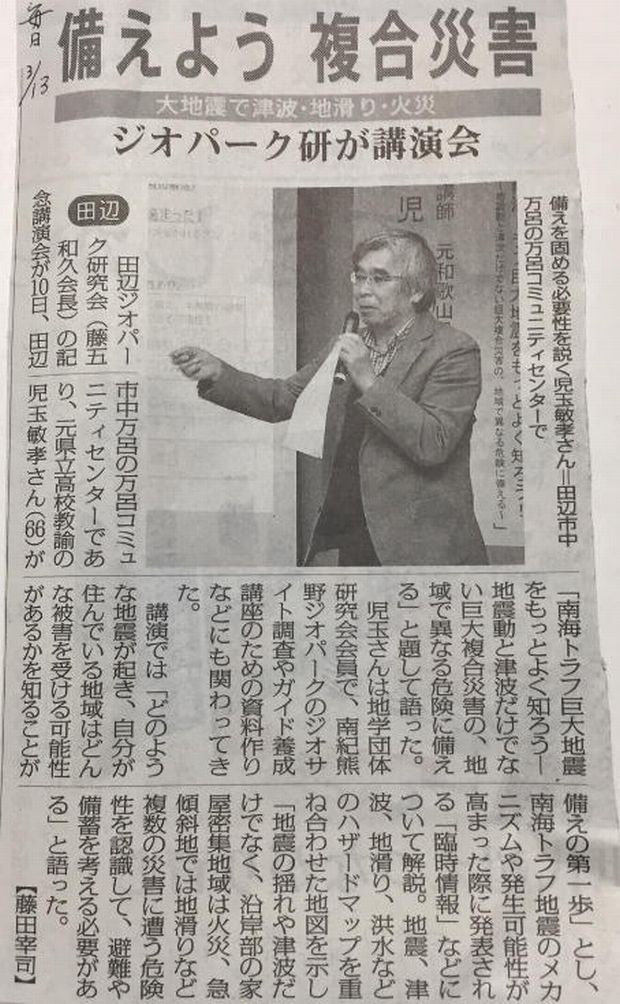

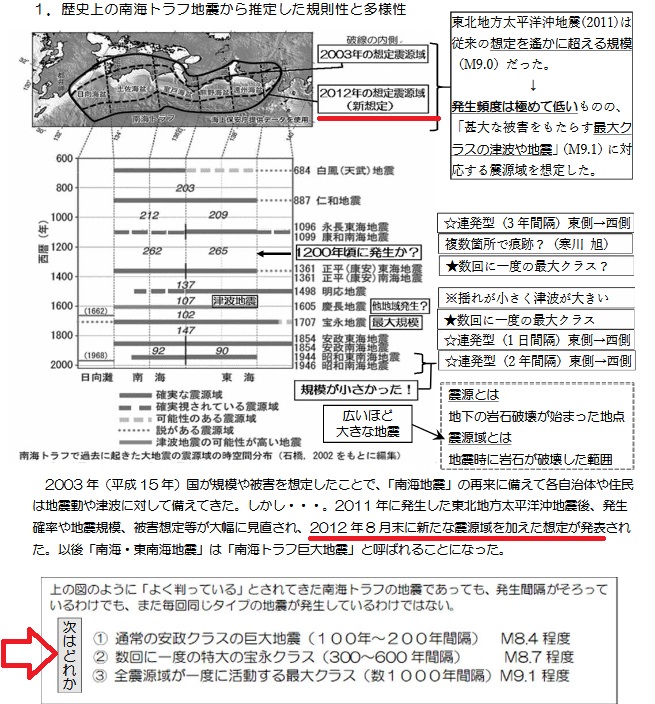

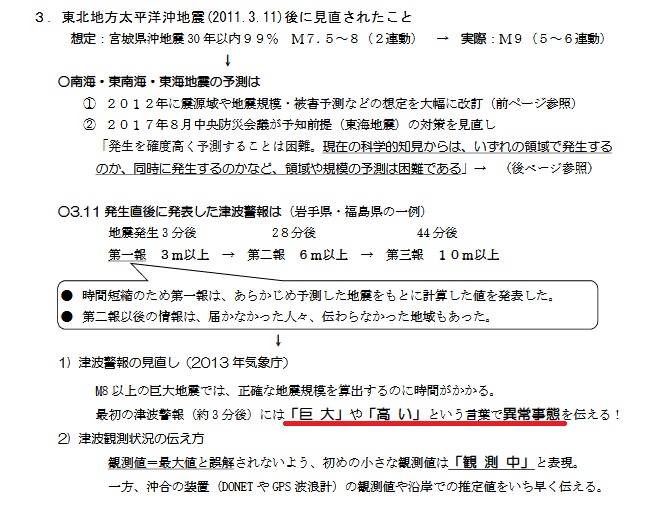

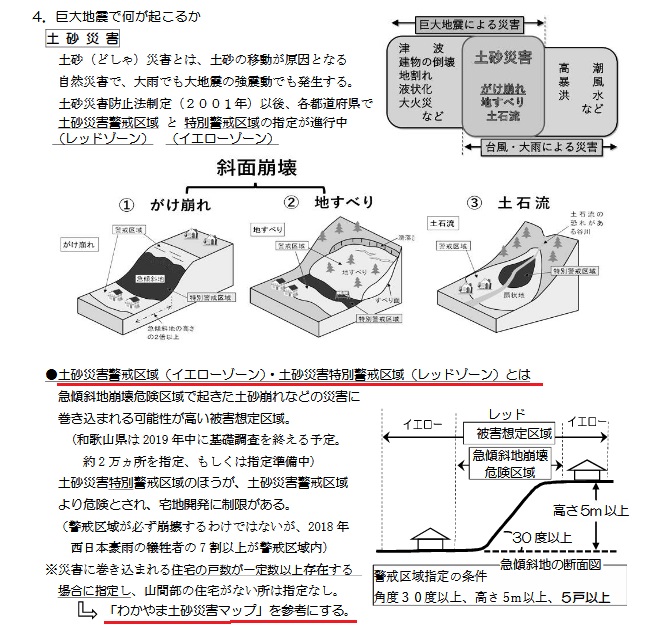

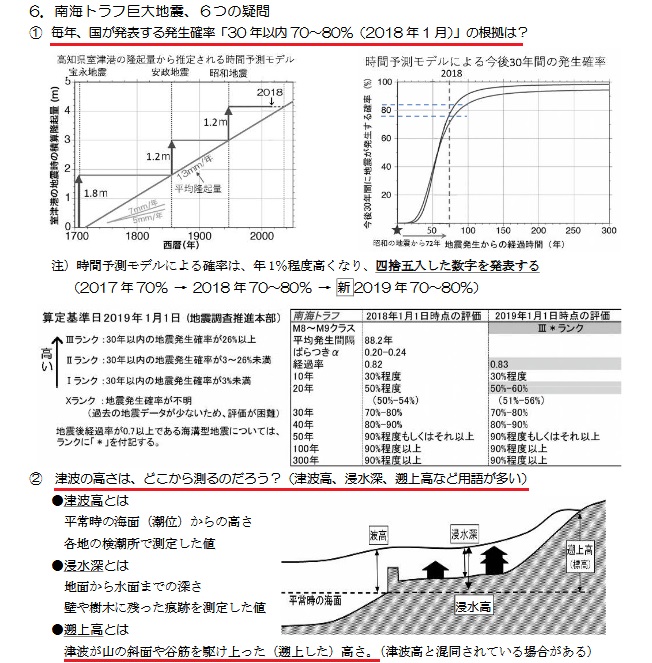

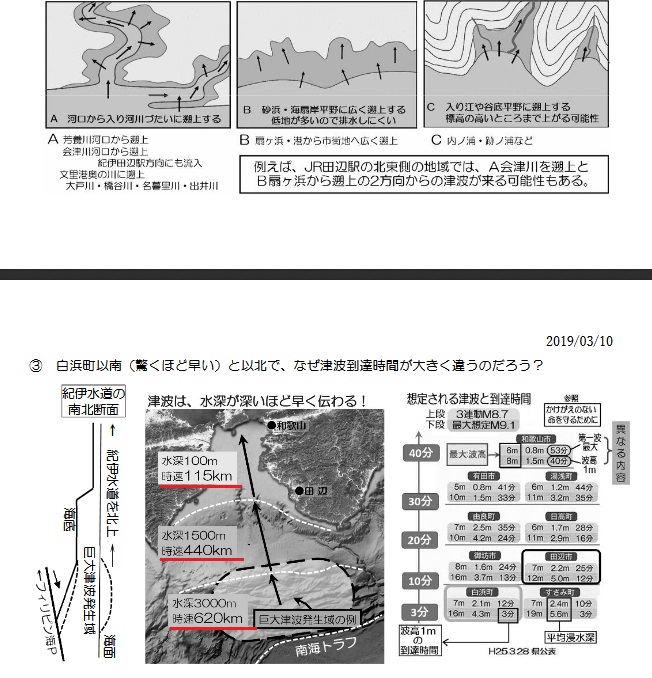

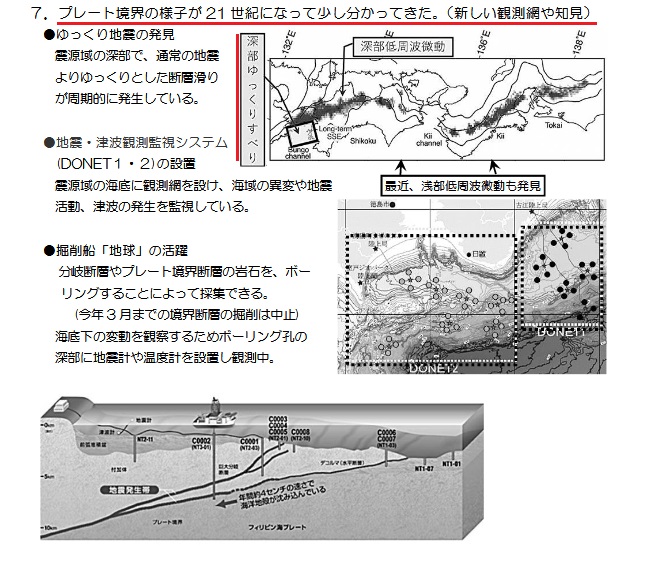

今回のテーマは「南海トラフ巨大地震をもっとよく知ろう-地震動と津波だけでない巨大複合災害の広域で異なる危険に備える」でした。

メッセージ:「どのような地震が起き、自分が住んでいる地域はどんな被害を受ける可能性があるかを知ることが備えの一歩」であり、2018 年は草津本白根山噴火・大阪府北部地震・西日本豪雨・猛暑・猛烈台風連続パンチに北海道胆振地震と、大地の変動と温暖化による異常気象が相次ぎ、災害対策の節目を迎えた年でした。

ここ数年、国や自治体から自然災害の新想定や用語が次々と発表され、その情報量に戸惑い翻弄される。そんな中、南海トラフ巨大地震の再来確率も次第に高くなってきた。長生きしたいが楽ではないか・・・。」

最近は地球上の環境が、気温を含め変化しているのは誰もが感じていることだと思います、今回のテーマにおいての前段のポイントをわかりやすく順番に解説されています。

・どんなところに住んでいるか/住んでいますか。

・災害に対する脆弱性が大きくなってきている。国土の脆弱性/都市の脆弱性/人の脆弱性

・新しいステージを植えつける。->行政に頼ることなく、自分で守り、判断する

・最近の2冊の本の紹介 *日本列島砂山論 *大地動乱の時代

・関心度の遷移が顕著である

・西日本豪雨時の逃げ遅れの原因

・和歌山県で起こっている地震->頻繁に小さな地震は起こっている

*北部 比較的浅い 小 地震が多い *南部 深さ2-30キロの小地震が多い ただ、南海東南海地震は歴史的にM8クラスの巨大地震である

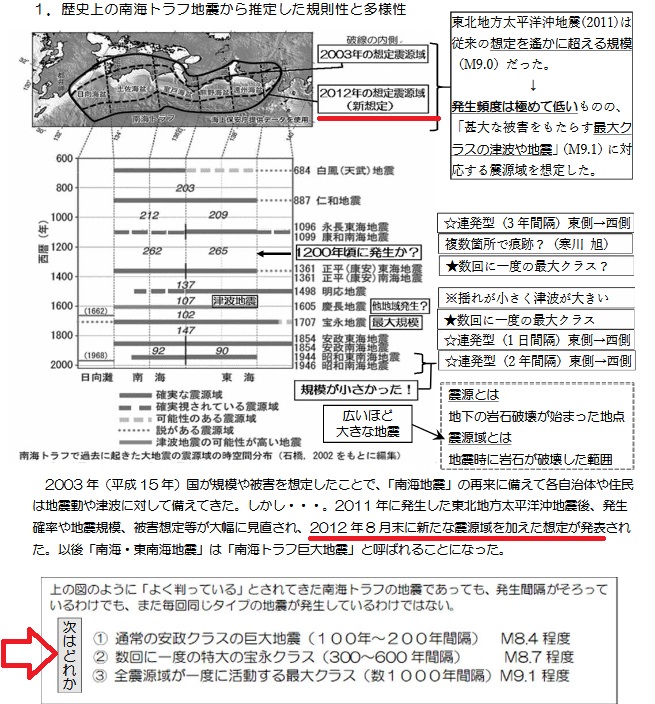

・南海トラフ地震の歴史->684年の白鳳地震以来の記録 2012年に新想定震源域をベースに紹介

・「南海トラフ巨大地震に備える」で先ず、今回は「知る」の部分をわかりやすく解説されました。

●知る----------->今回のテーマ

●南海トラフ巨大地震を知る(本当に起こるのか)

●住んでいる地域の特徴(地形や地質)を知る

●何が起こるかを知る

●備える

●備蓄する(食品,水,生活必需品 等)

●耐震補強する(家屋,ブロック,家具の転倒防止など)

●シュミレーションする,避難訓練する

●保険を見直す(火災・災害)。できれば地震保険も検討

●生き抜く

●巨大地震が発生すれば複合災害となる

強震動->倒壊,火災,液状化、斜面崩壊の中を津波が襲う

●避難生活(数日-数ヶ月、あるいは数年?)

●M7クラス余震,ライフライン切断の長期化、土砂災害の危機

●混乱の中、怒染症拡大・デマや詐欺・体調悪化

●再建する

●どこに・どう暮らしていく

●生活再建の資金は?

●地域の再建・新しいコミュニティの再建

*ここからは配布された資料です。

1.なぜかフェニックス褶曲が?

2.T会長のご挨拶

3.H氏 事務局より活動内容の紹介

4.児玉氏の講演開始

5.講演中の様子

6.丸政にてお疲れ会

7.毎日新聞と紀伊民報に掲載

T会長の挨拶に始まり、H氏によりこの1年間の活動内容を時系列に写真中心に紹介されました。

今回のテーマは「南海トラフ巨大地震をもっとよく知ろう-地震動と津波だけでない巨大複合災害の広域で異なる危険に備える」でした。

メッセージ:「どのような地震が起き、自分が住んでいる地域はどんな被害を受ける可能性があるかを知ることが備えの一歩」であり、2018 年は草津本白根山噴火・大阪府北部地震・西日本豪雨・猛暑・猛烈台風連続パンチに北海道胆振地震と、大地の変動と温暖化による異常気象が相次ぎ、災害対策の節目を迎えた年でした。

ここ数年、国や自治体から自然災害の新想定や用語が次々と発表され、その情報量に戸惑い翻弄される。そんな中、南海トラフ巨大地震の再来確率も次第に高くなってきた。長生きしたいが楽ではないか・・・。」

最近は地球上の環境が、気温を含め変化しているのは誰もが感じていることだと思います、今回のテーマにおいての前段のポイントをわかりやすく順番に解説されています。

・どんなところに住んでいるか/住んでいますか。

・災害に対する脆弱性が大きくなってきている。国土の脆弱性/都市の脆弱性/人の脆弱性

・新しいステージを植えつける。->行政に頼ることなく、自分で守り、判断する

・最近の2冊の本の紹介 *日本列島砂山論 *大地動乱の時代

・関心度の遷移が顕著である

・西日本豪雨時の逃げ遅れの原因

・和歌山県で起こっている地震->頻繁に小さな地震は起こっている

*北部 比較的浅い 小 地震が多い *南部 深さ2-30キロの小地震が多い ただ、南海東南海地震は歴史的にM8クラスの巨大地震である

・南海トラフ地震の歴史->684年の白鳳地震以来の記録 2012年に新想定震源域をベースに紹介

・「南海トラフ巨大地震に備える」で先ず、今回は「知る」の部分をわかりやすく解説されました。

●知る----------->今回のテーマ

●南海トラフ巨大地震を知る(本当に起こるのか)

●住んでいる地域の特徴(地形や地質)を知る

●何が起こるかを知る

●備える

●備蓄する(食品,水,生活必需品 等)

●耐震補強する(家屋,ブロック,家具の転倒防止など)

●シュミレーションする,避難訓練する

●保険を見直す(火災・災害)。できれば地震保険も検討

●生き抜く

●巨大地震が発生すれば複合災害となる

強震動->倒壊,火災,液状化、斜面崩壊の中を津波が襲う

●避難生活(数日-数ヶ月、あるいは数年?)

●M7クラス余震,ライフライン切断の長期化、土砂災害の危機

●混乱の中、怒染症拡大・デマや詐欺・体調悪化

●再建する

●どこに・どう暮らしていく

●生活再建の資金は?

●地域の再建・新しいコミュニティの再建

*ここからは配布された資料です。

1.なぜかフェニックス褶曲が?

2.T会長のご挨拶

3.H氏 事務局より活動内容の紹介

4.児玉氏の講演開始

5.講演中の様子

6.丸政にてお疲れ会

7.毎日新聞と紀伊民報に掲載

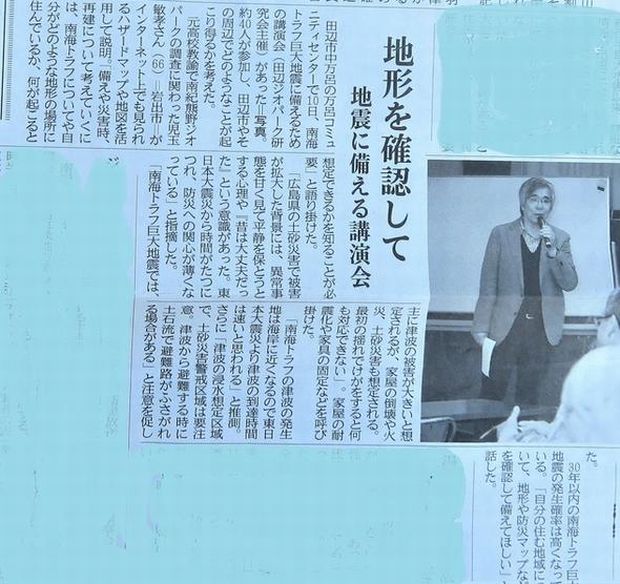

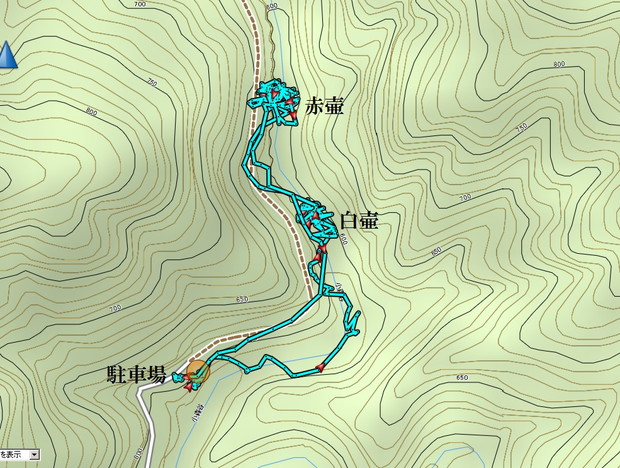

田ジ研自主研修 小森谷渓谷 赤壷・白壷露頭訪問

2019.01.23

小森谷渓谷 赤壷・白壷露頭訪問と伝説

2018.01.18//2018.0801//2019.01.23 にかけて首記の活動を行いました。この付近の伝説と露頭の岩石を地質的に紹介しておきます。伝説としては平維盛と村娘お万の物語があり、ごくごく一般的な内容文章を以下最後に転記しておきます。

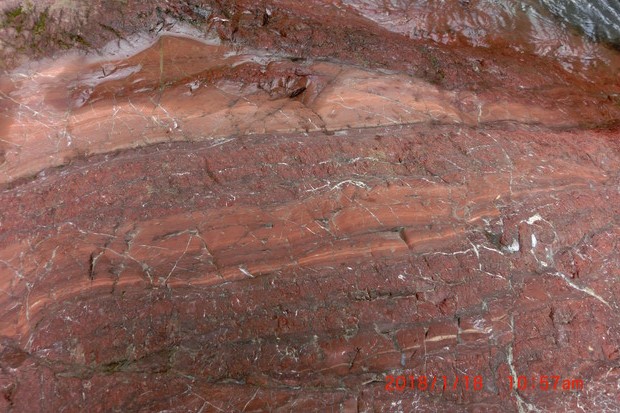

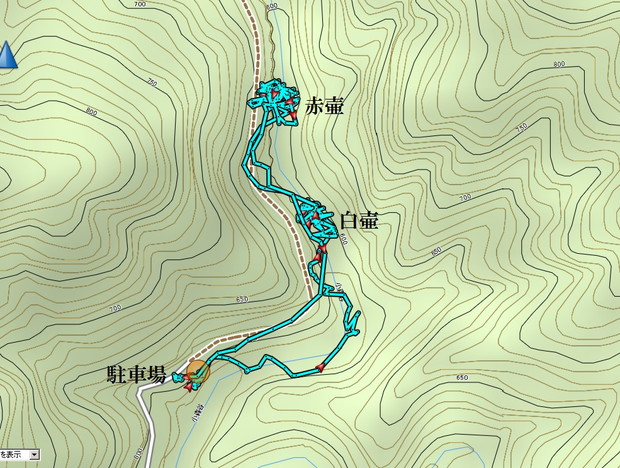

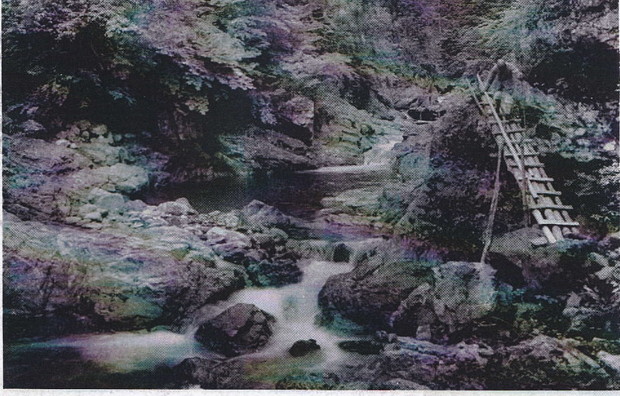

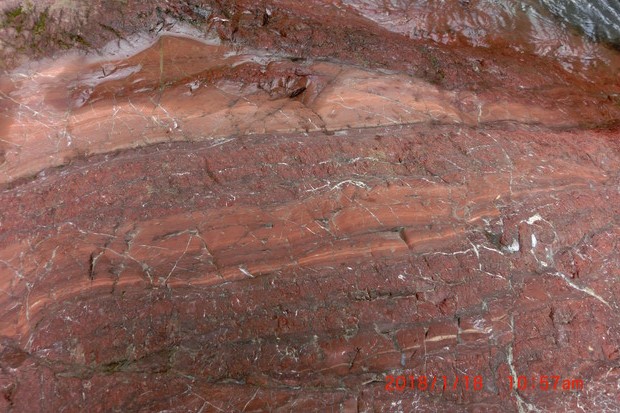

赤壺・白壺は護摩壇山の南面を源流とする日高川の支流・小森谷の途中に存在しています。一般的には平維盛(これもり)と地元の娘・お万の物語が有名ですが、今回は、地質的な観点により実際の赤い岩・白い岩がどのようなものか写真でまとめてみました。

地質的には日高川層群・美山付加コンプレックス内にあり、赤壺・白壺付近を蟻合谷(ありごうだに)スラストがほぼ東西に貫いています。ここの特徴は付加コンプレックスの名のとおり、海洋性岩体を見ることができます。赤色チャート・白色チャート・緑色泥岩・緑色岩・間にチャートが含まれた断層岩等を見ることができ、天気のよい日にはとてもカラフルに見えることがあります。現在の南紀熊野ジオパークエリア内には付加コンプレックスは存在しますが、このようにカラフルな岩体は見受けられないと思います。

1.2018/08/01 歩行トレイル跡 下流より遡上 白壷で高巻きができず一旦道まで上がり

赤壷で降下

2.約100年前の絵葉書に描かれた赤壷

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.冬枯れの小森谷渓谷

平維盛と源頼氏

治承四年(1180)、源頼政の五男頼氏は、宇治川で平維盛の軍勢に死闘を挑みましたが、源氏軍は敗退、闘魂尽きた頼政は自害、長男仲綱・次男兼綱は討ち死に、そして源氏は滅びました。龍神に落ち延びてきた頼氏は、戸野野(現在の殿垣内)に住み、名前を源頼氏 から戸野野頼氏と改めました。武門を捨て、刀を捨て、鋤・鍬・斧を手に取り農夫となって働きました。やがて、戸野野の里人は頼氏を支配者として敬うようになり、尸野野盆地の真ん中にある高台に館を建て、人々はその館を城と呼びした。ちょうどその頃、都落ちした維盛も家臣と共に龍神の奥地にある小森谷渓谷に身を潜めていたのです。「維盛様の身もいつ誰に見つかるか分からない,なぜここに 隠れ住んでいるのか、この地の領主である頼氏に打ち明けて許しを得なければならない」と、家臣は頼氏の屋敷へ行き、事情を話したのです。武門を捨てたとはいえ源氏であった頼氏の領地に、宿敵である平家の維盛が潜んでいたとは...。頼氏の拳は震えていました。源氏の滅亡となった宇治川での戦いが昨日のことのように思い出され、無念の死を遂げた一族を思うと、何とも言えない怒りがこみ上げてきたのです。頼氏の怒りを察した家臣は自分の命と引き換えに維盛を許してほしいと、小刀を差し出しました。「今更、維盛の首を霊前に供えても、同族の魂は浮かばれないだろう。恨みを捨て、彼らを許してやることが霊前への供養になるのではないだろうか。」そう考えた頼氏は彼にこう言いました。「維盛なら今頃、屋島で三位中将の武具を纏い三軍を統帥しておられる。お主が申される方はおそらく偽り者だ。最近、各地でこのようなくせ者が出没し、善良な住民を欺いているようだ。お主らも十分に気を付け、このような偽り物に惑わされずに農作物の手入れに精を出すがよい。」頼氏の心の大きさに感動した家臣は、大声で泣きました。

数日後、頼氏のもとに手紙が届きました。「小森在所の落ち人四十数名を龍神領の百姓として、子孫に至るまでかわいがって頂けますようお願い致します。寿永三年(1184)九月吉日」何度も何度も手紙を読み返した頼氏の目には、涙があふれていました。雪が降り積もる寿永四年二月、平宗盛を中心とした騎馬兵は屋島に小さな城を建て、三百数隻の水軍は瀬戸内の海を平家の紅旗で埋め尽くしていました。さらに田辺湛増の率いる熊野水軍が加勢されることは間違いなく、平家の再興は夢ではありませんでした。瀬戸内が季節はずれの大暴風雨にみまわれた二月下旬、遂に熊野水軍が屋島に乱入したのです。しかし船首には、源氏の白旗が揚げられていたのです。湛增は平家を裏切ったのです。屋島本陣は海上の異変にうろたえているすきに、義経軍に攻められました。寿永四年(1185)三月、八歳になった安徳天皇の御手をとった二位局が「海の底にこそ都ぞ候」と言い、神器や王者、平家20年の歴史と共に壇ノ浦の海に消えたのです。小森にも春が訪れた四月、頼氏のもとにその噂が入り、頼氏はすぐに維盛の家臣を呼びました. 平家滅亡の事実を、維盛という方に伝えてくれ。そして、これも運命とあきらめ、御自愛されること田辺水軍に平家の全てを託し、小森の奥地で過ごした1年余り、堪えがたい日々であったに違いない。そんな維盛卿に壇の浦の合戦で平家が滅亡したという事実を伝えなければならない。残酷なことだが、事実は隠せるものではない。屋敷に戻った家臣を見た維盛は、不吉な知らせだと察し、「覚悟はできておる、話してくれ。」と言いました。「賴氏公からの直々の御伝言です。屋島の本陣は、平家を裏切った熊野水軍と義経による奇襲にあって潰え去り、安徳天皇をはじめ一族は皆、壇の浦の海へ消えました。天下は源氏のものとなり、平家の面影すらありません。有為転変は武士の宿命御命を大切にされますようにと申されていました。維盛様の心中と衛門・嘉門の忠僕を思いますと…。」「そうか頼氏殿じきじきか、ならば疑念はない。心配するな、思慮分別はわきまえておる。」と言って谷へと歩き出しました。維盛は、宇治川の合戦で背面の将として出陣していました。源頼政一族の討ち死には昨日の悪夢で、末っ子である頼氏が平家の探索をくぐりぬけ龍神の地に逃れてきていることは知っていました。そして維盛は、その頼氏の足元に養われていたのです。また、頼氏も領地に平家の落ち人が来て、田畑を耕していることは知っていました。しかし、一度もその場に行かず、彼らが落ち人から百姓になることを期待していたのです。このように維盛と頼氏は、宿敵ではなく、この地に逃げてきた落ち人として互いに理解しあっていたのかもしれません。互いを思いやる優しい心は、きっと小森谷の豊かな自然によって育まれたのでしょう。

お万の伝説

戦に敗れ敵の追手から逃れ、小森谷へやってきた平維盛は、彼の父重盛の代から仕えていた家臣、衛門と嘉門の兄弟とともに平家再興を願いながらひっそりと暮らしていました。やがて維盛は、小森に住むお万という娘と恋に落ちました。月日が経ったある日、平家の滅亡を知らされた維盛は護摩山頂に登り、平家復興の吉凶を占いました。凶という結果に希望を失った維盛は、眼下に広がる小森谷渓谷に別れを告げて死出の旅に出たのです。

維盛が那智の滝で自殺したことを知った衛門と嘉門は、屋敷から更に小森谷渓谷上流の滝に身を投げました。その翌朝、恋人を失ったお万も死を決意し、野菊模様の着物に最初で最後の薄化粧をして小森谷渓谷を上りました。白粉の残りを清流に流し、少し上った小さな滝に紅を溶かしました。そしてもう少し上流にある深い淵に身を投げたのです。衛門と嘉門が身を投げた滝を「衛門・嘉門の滝」、そこから約3km下流にある淵を「お万が淵」、お万が白粉を流した滝を「白壺の滝」、紅を溶かした滝を「赤壺の滝」と呼び、今でも白色紅色の岩肌をしているのは、お万の悲しみが残っているからだと 言われています。

2018.01.18//2018.0801//2019.01.23 にかけて首記の活動を行いました。この付近の伝説と露頭の岩石を地質的に紹介しておきます。伝説としては平維盛と村娘お万の物語があり、ごくごく一般的な内容文章を以下最後に転記しておきます。

赤壺・白壺は護摩壇山の南面を源流とする日高川の支流・小森谷の途中に存在しています。一般的には平維盛(これもり)と地元の娘・お万の物語が有名ですが、今回は、地質的な観点により実際の赤い岩・白い岩がどのようなものか写真でまとめてみました。

地質的には日高川層群・美山付加コンプレックス内にあり、赤壺・白壺付近を蟻合谷(ありごうだに)スラストがほぼ東西に貫いています。ここの特徴は付加コンプレックスの名のとおり、海洋性岩体を見ることができます。赤色チャート・白色チャート・緑色泥岩・緑色岩・間にチャートが含まれた断層岩等を見ることができ、天気のよい日にはとてもカラフルに見えることがあります。現在の南紀熊野ジオパークエリア内には付加コンプレックスは存在しますが、このようにカラフルな岩体は見受けられないと思います。

1.2018/08/01 歩行トレイル跡 下流より遡上 白壷で高巻きができず一旦道まで上がり

赤壷で降下

2.約100年前の絵葉書に描かれた赤壷

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.冬枯れの小森谷渓谷

平維盛と源頼氏

治承四年(1180)、源頼政の五男頼氏は、宇治川で平維盛の軍勢に死闘を挑みましたが、源氏軍は敗退、闘魂尽きた頼政は自害、長男仲綱・次男兼綱は討ち死に、そして源氏は滅びました。龍神に落ち延びてきた頼氏は、戸野野(現在の殿垣内)に住み、名前を源頼氏 から戸野野頼氏と改めました。武門を捨て、刀を捨て、鋤・鍬・斧を手に取り農夫となって働きました。やがて、戸野野の里人は頼氏を支配者として敬うようになり、尸野野盆地の真ん中にある高台に館を建て、人々はその館を城と呼びした。ちょうどその頃、都落ちした維盛も家臣と共に龍神の奥地にある小森谷渓谷に身を潜めていたのです。「維盛様の身もいつ誰に見つかるか分からない,なぜここに 隠れ住んでいるのか、この地の領主である頼氏に打ち明けて許しを得なければならない」と、家臣は頼氏の屋敷へ行き、事情を話したのです。武門を捨てたとはいえ源氏であった頼氏の領地に、宿敵である平家の維盛が潜んでいたとは...。頼氏の拳は震えていました。源氏の滅亡となった宇治川での戦いが昨日のことのように思い出され、無念の死を遂げた一族を思うと、何とも言えない怒りがこみ上げてきたのです。頼氏の怒りを察した家臣は自分の命と引き換えに維盛を許してほしいと、小刀を差し出しました。「今更、維盛の首を霊前に供えても、同族の魂は浮かばれないだろう。恨みを捨て、彼らを許してやることが霊前への供養になるのではないだろうか。」そう考えた頼氏は彼にこう言いました。「維盛なら今頃、屋島で三位中将の武具を纏い三軍を統帥しておられる。お主が申される方はおそらく偽り者だ。最近、各地でこのようなくせ者が出没し、善良な住民を欺いているようだ。お主らも十分に気を付け、このような偽り物に惑わされずに農作物の手入れに精を出すがよい。」頼氏の心の大きさに感動した家臣は、大声で泣きました。

数日後、頼氏のもとに手紙が届きました。「小森在所の落ち人四十数名を龍神領の百姓として、子孫に至るまでかわいがって頂けますようお願い致します。寿永三年(1184)九月吉日」何度も何度も手紙を読み返した頼氏の目には、涙があふれていました。雪が降り積もる寿永四年二月、平宗盛を中心とした騎馬兵は屋島に小さな城を建て、三百数隻の水軍は瀬戸内の海を平家の紅旗で埋め尽くしていました。さらに田辺湛増の率いる熊野水軍が加勢されることは間違いなく、平家の再興は夢ではありませんでした。瀬戸内が季節はずれの大暴風雨にみまわれた二月下旬、遂に熊野水軍が屋島に乱入したのです。しかし船首には、源氏の白旗が揚げられていたのです。湛增は平家を裏切ったのです。屋島本陣は海上の異変にうろたえているすきに、義経軍に攻められました。寿永四年(1185)三月、八歳になった安徳天皇の御手をとった二位局が「海の底にこそ都ぞ候」と言い、神器や王者、平家20年の歴史と共に壇ノ浦の海に消えたのです。小森にも春が訪れた四月、頼氏のもとにその噂が入り、頼氏はすぐに維盛の家臣を呼びました. 平家滅亡の事実を、維盛という方に伝えてくれ。そして、これも運命とあきらめ、御自愛されること田辺水軍に平家の全てを託し、小森の奥地で過ごした1年余り、堪えがたい日々であったに違いない。そんな維盛卿に壇の浦の合戦で平家が滅亡したという事実を伝えなければならない。残酷なことだが、事実は隠せるものではない。屋敷に戻った家臣を見た維盛は、不吉な知らせだと察し、「覚悟はできておる、話してくれ。」と言いました。「賴氏公からの直々の御伝言です。屋島の本陣は、平家を裏切った熊野水軍と義経による奇襲にあって潰え去り、安徳天皇をはじめ一族は皆、壇の浦の海へ消えました。天下は源氏のものとなり、平家の面影すらありません。有為転変は武士の宿命御命を大切にされますようにと申されていました。維盛様の心中と衛門・嘉門の忠僕を思いますと…。」「そうか頼氏殿じきじきか、ならば疑念はない。心配するな、思慮分別はわきまえておる。」と言って谷へと歩き出しました。維盛は、宇治川の合戦で背面の将として出陣していました。源頼政一族の討ち死には昨日の悪夢で、末っ子である頼氏が平家の探索をくぐりぬけ龍神の地に逃れてきていることは知っていました。そして維盛は、その頼氏の足元に養われていたのです。また、頼氏も領地に平家の落ち人が来て、田畑を耕していることは知っていました。しかし、一度もその場に行かず、彼らが落ち人から百姓になることを期待していたのです。このように維盛と頼氏は、宿敵ではなく、この地に逃げてきた落ち人として互いに理解しあっていたのかもしれません。互いを思いやる優しい心は、きっと小森谷の豊かな自然によって育まれたのでしょう。

お万の伝説

戦に敗れ敵の追手から逃れ、小森谷へやってきた平維盛は、彼の父重盛の代から仕えていた家臣、衛門と嘉門の兄弟とともに平家再興を願いながらひっそりと暮らしていました。やがて維盛は、小森に住むお万という娘と恋に落ちました。月日が経ったある日、平家の滅亡を知らされた維盛は護摩山頂に登り、平家復興の吉凶を占いました。凶という結果に希望を失った維盛は、眼下に広がる小森谷渓谷に別れを告げて死出の旅に出たのです。

維盛が那智の滝で自殺したことを知った衛門と嘉門は、屋敷から更に小森谷渓谷上流の滝に身を投げました。その翌朝、恋人を失ったお万も死を決意し、野菊模様の着物に最初で最後の薄化粧をして小森谷渓谷を上りました。白粉の残りを清流に流し、少し上った小さな滝に紅を溶かしました。そしてもう少し上流にある深い淵に身を投げたのです。衛門と嘉門が身を投げた滝を「衛門・嘉門の滝」、そこから約3km下流にある淵を「お万が淵」、お万が白粉を流した滝を「白壺の滝」、紅を溶かした滝を「赤壺の滝」と呼び、今でも白色紅色の岩肌をしているのは、お万の悲しみが残っているからだと 言われています。

第25回 中央構造線・根来断層と龍門山遠望

2018.12.01

第25回 中央構造線系断層群と龍門山周辺の地質・地形 2018/12/01

行 程

08:20 田辺市内出発

10:00 根来道の駅(ねごろ歴史の丘)駐車場集合(講師児玉敏孝氏と合流)

根来寺大門附近の根来断層変位地形 小断層崖について

12:20 緑化センター 昼食

断層変位地形 河川の屈曲 断層池を眺望

13:30 竹房橋(紀ノ川沿い 龍門山麓)

蛇紋岩、吹付けコンクリートの膨らみなど観察ウォーク

14:30 紀ノ川ふるさとセンター

紀ノ川河床 好きな石ころ探しと岩石レクチャータイム

龍門山と蛇紋岩の扇状崩壊地形について

8月に続き早くも2度目の和歌山方面です。午前中は中央構造線(根来南断層)に沿った北側の根来断層を踏査。いにしえの根来の里を流れる小さな川の屈曲構造と、はっきりとした段位を確認しながら、冷たい青空の下、講師児玉敏孝氏と無礼講ウォーキングを楽しみました。 紀南地方だと、まるで川沿いに形成された河岸段丘のような地形です(北側隆起、南側下り)。そんな田園風景の中に、桜門建築といわれる大寺院でしか見られない立派な大門が目の前に現れた。往年の根来寺が栄えた時代に思いを馳せながら、建物全体と左右の仁王像などの観賞にも余念がない。ふと足元のコンクリート割れ目も気にかかる。この素因は300万年前から現在も続いている右横ずれ活断層(根来断層)の影響で出来たひび割れのようです(画像№10参照)。外国にもその名が伝わるほど有名な根来寺は、豊臣秀吉時代の紀州攻めで大門が焼失。しかし約270年前に再建されました。地形を利用した「もみじ渓公園」は既に名残り紅葉でしたが、公園内の駐車場は満車状態でした。

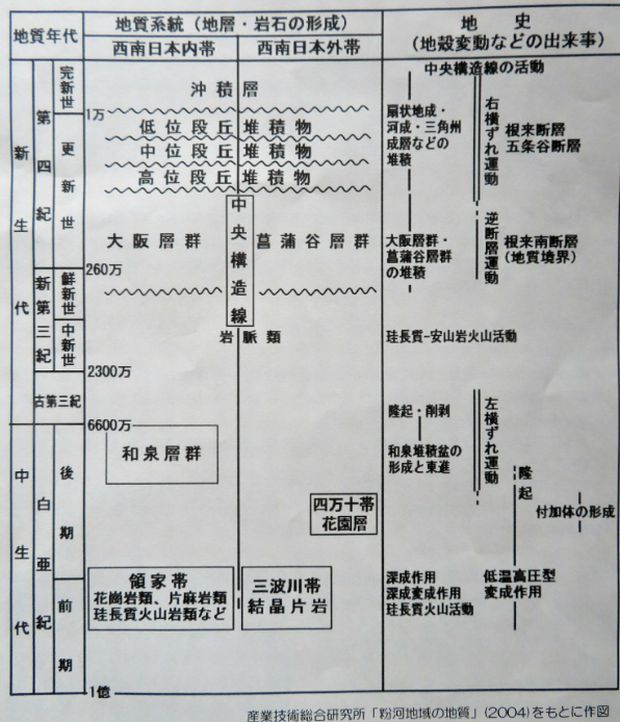

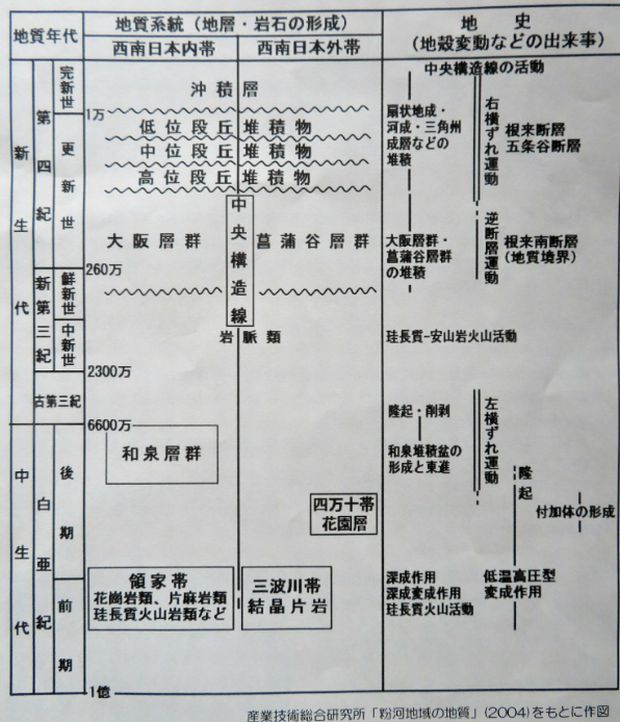

和歌山平野の地下構造は、逆断層運動により、三波川結晶片岩の表面は中央構造線に向かって押し込められているのだそうです。

昼食場所の緑化センターに移動中、地表面に現れている和泉層群と菖蒲谷層の不整合や、断層鞍部の現場も分かり易く解説を頂きました。この三波川帯は、関東山地から九州佐賀関半島までの約800㎞に渡って広がっています。主体の岩は、三波川結晶片岩類と、その南縁部に断続分布する御荷鉾緑色岩類の分布域となっています。

そして今回のもう一つの目的は、もろくて崩れやすいといわれる龍門山の蛇紋岩(磁石岩)との出会いでした。時間的にも体力的にも龍門山の頂上まで登れなかったのは残念でしたが、代わりに紀ノ川の河原に降り、南紀熊野では見つからない紅簾(石)片岩(こうれんへんがん)を手にした参加者の顔が、川面と同じようにキラキラと輝いていました。文責C.H

2018.12.10

<和泉山脈とは:>

大阪府と和歌山県の境をなす東西約50kmの傾動地塊(断層に沿う回転運動によって一方に傾いた地塊。この地塊の一方は急斜した断層崖をなし,反対側はゆるやかに低下する斜面をなして,地形は非対称形。アメリカのシエラネバダ山脈は大規模な傾動地塊の好例)。

白亜紀の和泉砂岩を主体とする。東部が高く,最高点は岩湧(いわわき)山(897m),中部には葛城(かつらぎ)山があり,西部は田倉峠で紀淡海峡に没する。南側は急であるが,北斜面はゆるやかで灌漑(かんがい)用溜池(ためいけ)が多く,ミカン畑等に利用されている。

(マイペディア・ブリタニカより)

1. 午前中はゆっくり根来寺境内コースで

2. この小さな川まで歩きます

3. アラカシの葉っぱ 表面の斑点は? うどんこ病かも

4. いにしえの大和の雰囲気が漂っています

5. この川が右横ずれ断層の影響で屈曲しています

6. あのこんもりとした山の背中側は、断層の影響で南側に傾斜

7. 畑の中の川が屈曲しているのが一目瞭然

8. 1850年に再建されたといわれる高さ16.88mの大門

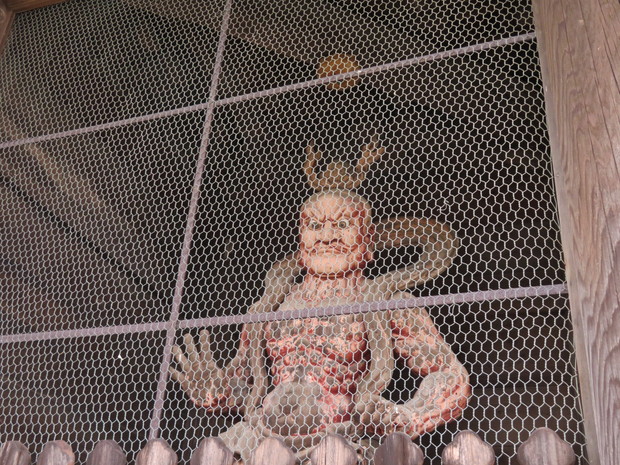

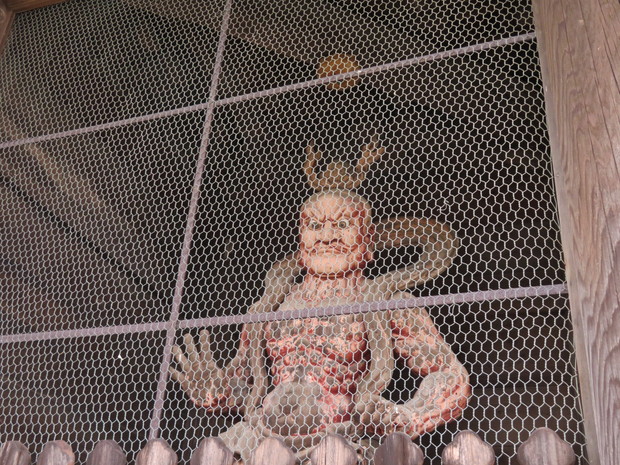

9. 両側には強面の金剛力士が 向かって左側の仁王像。口を閉じてる吁形

10. 根来断層の影響で出来たひび割れのようです

11. この間が断層の影響で段差が出来ている・・・

12. 河岸段丘ではありません

13. 境内の残り紅葉 今年の12月はやはり暖かいのかな?

14. 覚鑁上人に帰依されたといわれる鳥羽上皇がお座りになられた岩

15. 一見 段々畑ですが

16. 石垣はところどころ修復されています

17. 室町時代、僧兵約1万余りの大集団が出来ていたようです

18. 「ねごろ歴史資料館」には、地層の境目がはっきりと分かる工事現場写真も

19. 空海の再来といわれた覚鑁が荼毘にふされた場所

20. 根来墓地附近から根来断層のラインを解説頂く

21. 建築中の現場 黒い地層は菖蒲谷層群 上部は和泉層群

22. 和歌山県植物公園緑化センターに到着(お腹ペコペコ w)

23. 手入れの行き届いたイングリッシュガーデンのようなバラ園

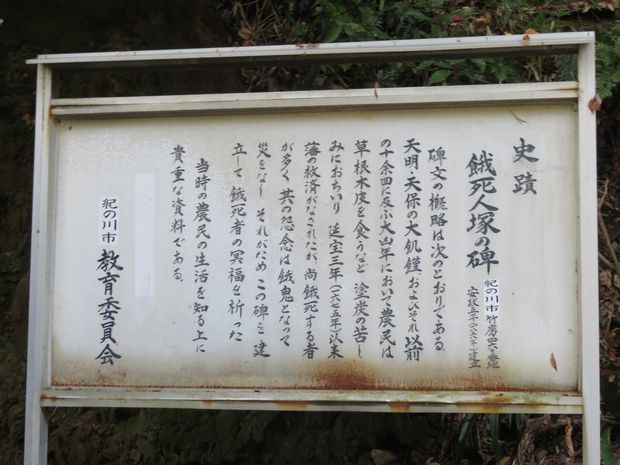

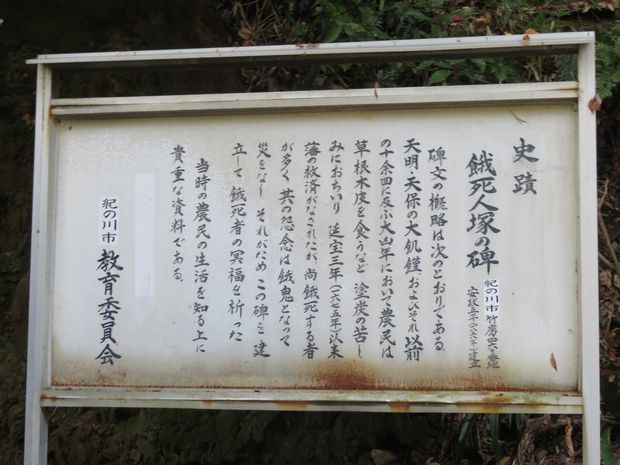

24. 紀ノ川の左岸側 竹房の餓死人塚の碑(天明・天保の大飢饉・・・)

25. 龍門山頂上から「!オオ~~」「100万円あげるから乗るか?」・・・無理;;

26. 龍門山 見えにくいのですが、真ん中辺りが扇状崩壊地

27. 山並み尾根の右端が飯盛山。飯盛城があったところ 石垣跡や空堀、土塁跡が

28. 「トッサン日誌」の通り紀ノ川河原は石の展示場!

29. 龍門山の蛇紋岩位置について図解

30.

31.

概念図:断層池が多い

①②③⑤今回の巡検地

行 程

08:20 田辺市内出発

10:00 根来道の駅(ねごろ歴史の丘)駐車場集合(講師児玉敏孝氏と合流)

根来寺大門附近の根来断層変位地形 小断層崖について

12:20 緑化センター 昼食

断層変位地形 河川の屈曲 断層池を眺望

13:30 竹房橋(紀ノ川沿い 龍門山麓)

蛇紋岩、吹付けコンクリートの膨らみなど観察ウォーク

14:30 紀ノ川ふるさとセンター

紀ノ川河床 好きな石ころ探しと岩石レクチャータイム

龍門山と蛇紋岩の扇状崩壊地形について

8月に続き早くも2度目の和歌山方面です。午前中は中央構造線(根来南断層)に沿った北側の根来断層を踏査。いにしえの根来の里を流れる小さな川の屈曲構造と、はっきりとした段位を確認しながら、冷たい青空の下、講師児玉敏孝氏と無礼講ウォーキングを楽しみました。 紀南地方だと、まるで川沿いに形成された河岸段丘のような地形です(北側隆起、南側下り)。そんな田園風景の中に、桜門建築といわれる大寺院でしか見られない立派な大門が目の前に現れた。往年の根来寺が栄えた時代に思いを馳せながら、建物全体と左右の仁王像などの観賞にも余念がない。ふと足元のコンクリート割れ目も気にかかる。この素因は300万年前から現在も続いている右横ずれ活断層(根来断層)の影響で出来たひび割れのようです(画像№10参照)。外国にもその名が伝わるほど有名な根来寺は、豊臣秀吉時代の紀州攻めで大門が焼失。しかし約270年前に再建されました。地形を利用した「もみじ渓公園」は既に名残り紅葉でしたが、公園内の駐車場は満車状態でした。

和歌山平野の地下構造は、逆断層運動により、三波川結晶片岩の表面は中央構造線に向かって押し込められているのだそうです。

昼食場所の緑化センターに移動中、地表面に現れている和泉層群と菖蒲谷層の不整合や、断層鞍部の現場も分かり易く解説を頂きました。この三波川帯は、関東山地から九州佐賀関半島までの約800㎞に渡って広がっています。主体の岩は、三波川結晶片岩類と、その南縁部に断続分布する御荷鉾緑色岩類の分布域となっています。

そして今回のもう一つの目的は、もろくて崩れやすいといわれる龍門山の蛇紋岩(磁石岩)との出会いでした。時間的にも体力的にも龍門山の頂上まで登れなかったのは残念でしたが、代わりに紀ノ川の河原に降り、南紀熊野では見つからない紅簾(石)片岩(こうれんへんがん)を手にした参加者の顔が、川面と同じようにキラキラと輝いていました。文責C.H

2018.12.10

<和泉山脈とは:>

大阪府と和歌山県の境をなす東西約50kmの傾動地塊(断層に沿う回転運動によって一方に傾いた地塊。この地塊の一方は急斜した断層崖をなし,反対側はゆるやかに低下する斜面をなして,地形は非対称形。アメリカのシエラネバダ山脈は大規模な傾動地塊の好例)。

白亜紀の和泉砂岩を主体とする。東部が高く,最高点は岩湧(いわわき)山(897m),中部には葛城(かつらぎ)山があり,西部は田倉峠で紀淡海峡に没する。南側は急であるが,北斜面はゆるやかで灌漑(かんがい)用溜池(ためいけ)が多く,ミカン畑等に利用されている。

(マイペディア・ブリタニカより)

1. 午前中はゆっくり根来寺境内コースで

2. この小さな川まで歩きます

3. アラカシの葉っぱ 表面の斑点は? うどんこ病かも

4. いにしえの大和の雰囲気が漂っています

5. この川が右横ずれ断層の影響で屈曲しています

6. あのこんもりとした山の背中側は、断層の影響で南側に傾斜

7. 畑の中の川が屈曲しているのが一目瞭然

8. 1850年に再建されたといわれる高さ16.88mの大門

9. 両側には強面の金剛力士が 向かって左側の仁王像。口を閉じてる吁形

10. 根来断層の影響で出来たひび割れのようです

11. この間が断層の影響で段差が出来ている・・・

12. 河岸段丘ではありません

13. 境内の残り紅葉 今年の12月はやはり暖かいのかな?

14. 覚鑁上人に帰依されたといわれる鳥羽上皇がお座りになられた岩

15. 一見 段々畑ですが

16. 石垣はところどころ修復されています

17. 室町時代、僧兵約1万余りの大集団が出来ていたようです

18. 「ねごろ歴史資料館」には、地層の境目がはっきりと分かる工事現場写真も

19. 空海の再来といわれた覚鑁が荼毘にふされた場所

20. 根来墓地附近から根来断層のラインを解説頂く

21. 建築中の現場 黒い地層は菖蒲谷層群 上部は和泉層群

22. 和歌山県植物公園緑化センターに到着(お腹ペコペコ w)

23. 手入れの行き届いたイングリッシュガーデンのようなバラ園

24. 紀ノ川の左岸側 竹房の餓死人塚の碑(天明・天保の大飢饉・・・)

25. 龍門山頂上から「!オオ~~」「100万円あげるから乗るか?」・・・無理;;

26. 龍門山 見えにくいのですが、真ん中辺りが扇状崩壊地

27. 山並み尾根の右端が飯盛山。飯盛城があったところ 石垣跡や空堀、土塁跡が

28. 「トッサン日誌」の通り紀ノ川河原は石の展示場!

29. 龍門山の蛇紋岩位置について図解

30.

31.

概念図:断層池が多い

①②③⑤今回の巡検地

2019.04.17 22:33

|

2019.04.17 22:33

|