第10回 南部町小目津公園さざれ岩~千里ヶ浜~岩代梅林~南部梅林巡検

2016.03.12

日時・時間・天気・参加人数

3月12日(土曜日) 快晴 23名参加

<<<行程>>>

<09:30>

・南部町役場集合(乗り合わせ)

<09:45>

・小目津公園到着

田辺層群基底礫岩層見学 =「さざれ石」等

<10:40>

・千里の浜到着(ウミガメ産卵場所)

田辺層群の最北域(H27年9月吉野熊野国立公園拡張登録域)

<11:05>

・高磯到着(音無川層群と田辺層群の不整合場所)

浜辺ウォークの復路、複数の会員が石炭かけら発見!

<11:45>

・昼食

<12:15>

・中屋先生レクチャー(浜の出来方は川の流れ方によって異なる等)

<13:45>

・岩代梅林到着(瓜渓累層=音無川層群羽六累層上部層)

<14:45>

・南部梅林到着(隆起が緩やかな場所)

<15:30>

・南部町役場解散

<巡検内容・説明>

小目津公園ではさざれ岩の説明と海岸におりてさざれ岩状態の浜辺を観測した。元々は目津礫岩層と呼ばれていた層であるが、最近は田辺層群と同じ層で田辺層群基底礫岩層と呼ばれている。1800万年前くらいに作られた地層である。

千里の浜をウオーク。 西北に行くと高磯というところがあるが、ここは音無川層群と田辺層群との不整合場所であり、海中の磯の形を見ても明らかである。千里の浜の形成に関しては岩石海岸であるという説明があった。通常浜というのは川の河口近くにできるが、千里の浜は 例外的である。

岩代梅林は元々瓜谷層群の山であったところを開墾した平地に作られた梅林である。この層群は昔に海溝に堆積した泥岩層であり、6000万年くらい前の地層である。

以下はW氏提供の注釈です。

田辺層群とさざれ石(みなべ町小目津)

みなべ町の小目津公園付近の海岸では「さざれ石」が観察できます。「さざれ石」とは地質学用語では「礫岩」といいます。「礫」とはいわゆる石ころのことで、石ころが堆積し固まっでできる岩石が礫岩です。

目津崎周辺の礫岩はかつて「目津礫岩層」と呼ばれ、白浜町臨海付近に分布する「塔島礫岩層」と同様、田辺層群の上に不整合に重なる、800万年前ごろに堆積した新しい地層と考えられていました。

しかし、最新の研究では「目津礫岩層」は田辺層群の最下部にあたる基底礫岩層であり、今から1500万年前ごろに堆積したと考えられるようになっています。その根拠となったのは地層のところどころに挟まる無煙炭にあります。石炭の中でも無煙炭は最も炭化が進んだものであり、800万年程度でできるものではありません。また、この無煙炭を含む地層の様子は、従来より田辺層群の基底礫岩層とされてきたみなべ町から田辺市芳養町に分布する礫岩層と共通しています。さらに塔島礫岩層に比べると固結度も高くなっています。

目津崎から続く千里浜はウミガメの産卵地として有名ですが、その北西端にある「高磯」では田辺層群と音無川層群の「不整合」が見られます。音無川層群は印南町から本宮町に連なるおよそ6000万年前ごろに堆積した地層です。田辺層群の基底礫岩層とここで接していますが、その堆積時期には約4500万年もの隔たりがあるのです。干潮時には切目方面から延びてくる音無川層群と高磯の崖をつくる田辺層群がぶつかっている様子が観察できます。

瓜谷累層と瓜渓石(みなべ町西岩代)

みなべ町の岩代大梅林付近の道路の切り割りでは黒っぽい泥岩層が観察されます。この泥岩層は音無川層群のうちの「瓜谷累層」と呼ばれる地層です。音無川層群は泥岩からなる下位の瓜谷累層(みなべ町瓜谷に因む)と砂岩泥岩互層からなる上位の羽六累層(印南町羽六に因む)に大きく二分されます。

このうち瓜谷累層の泥岩は風化により細かくなって土壌化されやすく、ウメの栽培に適していると言われます。実際、梅林が広がる地域というのは瓜谷累層の分布帯とほぼ重なってくるようです。岩代大梅林は瓜谷累層の山々を近年切り拓いてウメが植栽されていますし、南部梅林は侵食が進んで丘陵化しなだらかな山容となった土地にウメが古くから育てられてきた場所です。かつて陸から運ばれた泥が海底に堆積、固結して泥岩層となり、その後再び陸地に、そしてまた土壌となってウメを育てているのです。

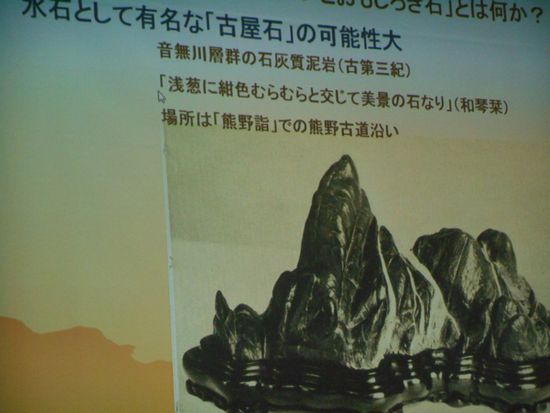

この比較的軟らかい泥岩層の中にはハンマーで力一杯叩いてもなかなか割れない硬い塊が入っています。これが盆石として珍重される「瓜渓石」(田辺では「古谷石」)です。このような地層中の硬い岩塊は「ノジュール」といわれますが、瓜渓石は炭酸カルシウムを主成分とするノジュールです。

みなべ町のうめ振興館にはウメに関するさまざまな展示があり、瓜谷累層とウメ栽培地の関係が解説されています。また、立派な瓜渓石も見ることができます。

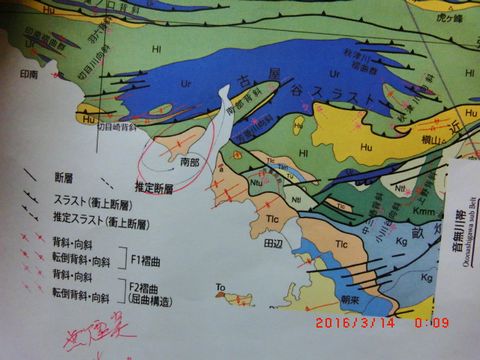

***Tlc は朝来塁層の下部の礫岩・砂岩層

日本最古の名石「さざれ石」

平安時代初期に在原業平が書いたという「伊勢物語」に、貞観5年(863)千里の浜で発見された「おもしろき石(さざれ石)」を右大臣藤原良相が浦人より譲り受け都に運んだことが記されている。

その後、この石は陽成天皇(877~84)に献上され、約500年この間「千世の神石」・「天下の名器」として歴代天皇が愛好されたという。

ところが栄光天皇(1348~51)の時代の或る夜怪しく光り人々を驚かすなどの奇怪なことがあり、広島市北部の福玉寺の僧良海に下賜されたという(さざれ石源由記)。

「さざれ石」は「万葉集」や「古今和歌集」にも見え、玉に次ぐ美石(大漢和辞典)小石・細石(広辞苑)などと称され、約700~800万年前に堆積した「目津礫層」が崩れた石で、みなべ町から白浜町にかけて見られる。

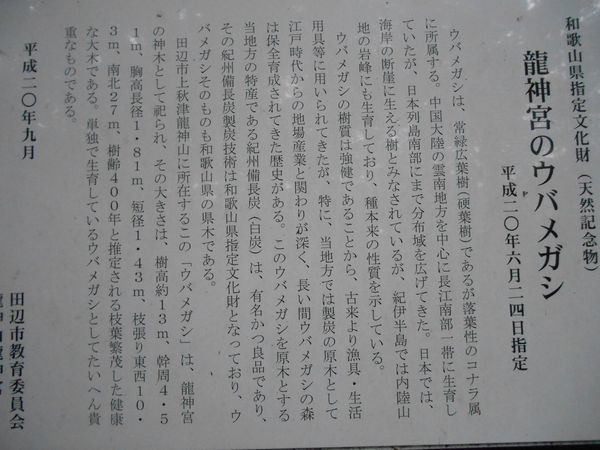

和歌山県指定文化財

天然記念物 イスノキの純林

指定年月日 昭和33年4月2日

説明

イスノキ(マンサク科)は別名「ユスノキ」「ヒョンノキ」ともいわれ、暖地多雨地帯の植物で、伊豆半島から沖縄県までの太平洋沿岸に分布している。

この小殿神社には境内面積17アール中に約110本のイスノキが群生し、幹周り1M以上帯のものが約60本、その中で最大のものは幹周り約3Mに達している。

かかることは、全国的にも稀なことであり、学術的価値も高く評価されるものである。

平成26年3月31日

みなべ町教育委員会

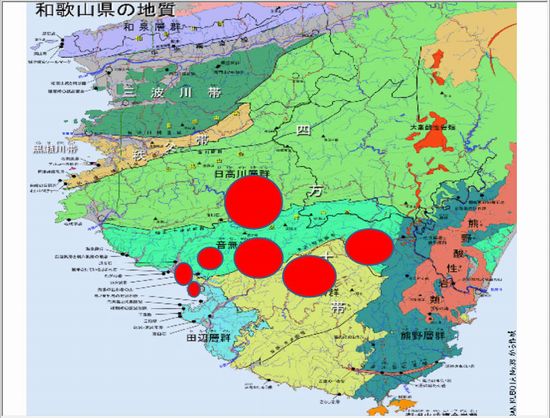

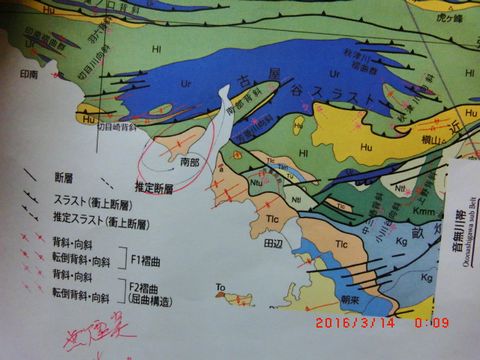

以前の地質図

3月12日(土曜日) 快晴 23名参加

<<<行程>>>

<09:30>

・南部町役場集合(乗り合わせ)

<09:45>

・小目津公園到着

田辺層群基底礫岩層見学 =「さざれ石」等

<10:40>

・千里の浜到着(ウミガメ産卵場所)

田辺層群の最北域(H27年9月吉野熊野国立公園拡張登録域)

<11:05>

・高磯到着(音無川層群と田辺層群の不整合場所)

浜辺ウォークの復路、複数の会員が石炭かけら発見!

<11:45>

・昼食

<12:15>

・中屋先生レクチャー(浜の出来方は川の流れ方によって異なる等)

<13:45>

・岩代梅林到着(瓜渓累層=音無川層群羽六累層上部層)

<14:45>

・南部梅林到着(隆起が緩やかな場所)

<15:30>

・南部町役場解散

<巡検内容・説明>

小目津公園ではさざれ岩の説明と海岸におりてさざれ岩状態の浜辺を観測した。元々は目津礫岩層と呼ばれていた層であるが、最近は田辺層群と同じ層で田辺層群基底礫岩層と呼ばれている。1800万年前くらいに作られた地層である。

千里の浜をウオーク。 西北に行くと高磯というところがあるが、ここは音無川層群と田辺層群との不整合場所であり、海中の磯の形を見ても明らかである。千里の浜の形成に関しては岩石海岸であるという説明があった。通常浜というのは川の河口近くにできるが、千里の浜は 例外的である。

岩代梅林は元々瓜谷層群の山であったところを開墾した平地に作られた梅林である。この層群は昔に海溝に堆積した泥岩層であり、6000万年くらい前の地層である。

以下はW氏提供の注釈です。

田辺層群とさざれ石(みなべ町小目津)

みなべ町の小目津公園付近の海岸では「さざれ石」が観察できます。「さざれ石」とは地質学用語では「礫岩」といいます。「礫」とはいわゆる石ころのことで、石ころが堆積し固まっでできる岩石が礫岩です。

目津崎周辺の礫岩はかつて「目津礫岩層」と呼ばれ、白浜町臨海付近に分布する「塔島礫岩層」と同様、田辺層群の上に不整合に重なる、800万年前ごろに堆積した新しい地層と考えられていました。

しかし、最新の研究では「目津礫岩層」は田辺層群の最下部にあたる基底礫岩層であり、今から1500万年前ごろに堆積したと考えられるようになっています。その根拠となったのは地層のところどころに挟まる無煙炭にあります。石炭の中でも無煙炭は最も炭化が進んだものであり、800万年程度でできるものではありません。また、この無煙炭を含む地層の様子は、従来より田辺層群の基底礫岩層とされてきたみなべ町から田辺市芳養町に分布する礫岩層と共通しています。さらに塔島礫岩層に比べると固結度も高くなっています。

目津崎から続く千里浜はウミガメの産卵地として有名ですが、その北西端にある「高磯」では田辺層群と音無川層群の「不整合」が見られます。音無川層群は印南町から本宮町に連なるおよそ6000万年前ごろに堆積した地層です。田辺層群の基底礫岩層とここで接していますが、その堆積時期には約4500万年もの隔たりがあるのです。干潮時には切目方面から延びてくる音無川層群と高磯の崖をつくる田辺層群がぶつかっている様子が観察できます。

瓜谷累層と瓜渓石(みなべ町西岩代)

みなべ町の岩代大梅林付近の道路の切り割りでは黒っぽい泥岩層が観察されます。この泥岩層は音無川層群のうちの「瓜谷累層」と呼ばれる地層です。音無川層群は泥岩からなる下位の瓜谷累層(みなべ町瓜谷に因む)と砂岩泥岩互層からなる上位の羽六累層(印南町羽六に因む)に大きく二分されます。

このうち瓜谷累層の泥岩は風化により細かくなって土壌化されやすく、ウメの栽培に適していると言われます。実際、梅林が広がる地域というのは瓜谷累層の分布帯とほぼ重なってくるようです。岩代大梅林は瓜谷累層の山々を近年切り拓いてウメが植栽されていますし、南部梅林は侵食が進んで丘陵化しなだらかな山容となった土地にウメが古くから育てられてきた場所です。かつて陸から運ばれた泥が海底に堆積、固結して泥岩層となり、その後再び陸地に、そしてまた土壌となってウメを育てているのです。

この比較的軟らかい泥岩層の中にはハンマーで力一杯叩いてもなかなか割れない硬い塊が入っています。これが盆石として珍重される「瓜渓石」(田辺では「古谷石」)です。このような地層中の硬い岩塊は「ノジュール」といわれますが、瓜渓石は炭酸カルシウムを主成分とするノジュールです。

みなべ町のうめ振興館にはウメに関するさまざまな展示があり、瓜谷累層とウメ栽培地の関係が解説されています。また、立派な瓜渓石も見ることができます。

***Tlc は朝来塁層の下部の礫岩・砂岩層

日本最古の名石「さざれ石」

平安時代初期に在原業平が書いたという「伊勢物語」に、貞観5年(863)千里の浜で発見された「おもしろき石(さざれ石)」を右大臣藤原良相が浦人より譲り受け都に運んだことが記されている。

その後、この石は陽成天皇(877~84)に献上され、約500年この間「千世の神石」・「天下の名器」として歴代天皇が愛好されたという。

ところが栄光天皇(1348~51)の時代の或る夜怪しく光り人々を驚かすなどの奇怪なことがあり、広島市北部の福玉寺の僧良海に下賜されたという(さざれ石源由記)。

「さざれ石」は「万葉集」や「古今和歌集」にも見え、玉に次ぐ美石(大漢和辞典)小石・細石(広辞苑)などと称され、約700~800万年前に堆積した「目津礫層」が崩れた石で、みなべ町から白浜町にかけて見られる。

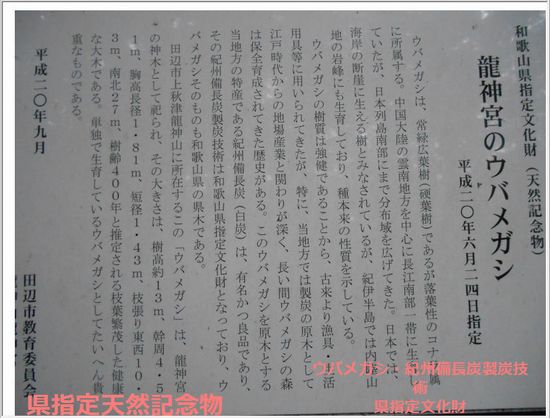

和歌山県指定文化財

天然記念物 イスノキの純林

指定年月日 昭和33年4月2日

説明

イスノキ(マンサク科)は別名「ユスノキ」「ヒョンノキ」ともいわれ、暖地多雨地帯の植物で、伊豆半島から沖縄県までの太平洋沿岸に分布している。

この小殿神社には境内面積17アール中に約110本のイスノキが群生し、幹周り1M以上帯のものが約60本、その中で最大のものは幹周り約3Mに達している。

かかることは、全国的にも稀なことであり、学術的価値も高く評価されるものである。

平成26年3月31日

みなべ町教育委員会

以前の地質図

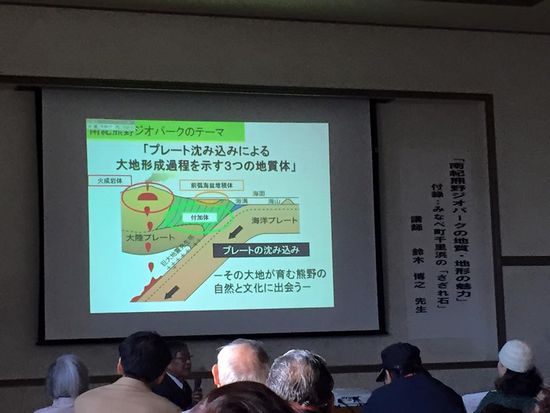

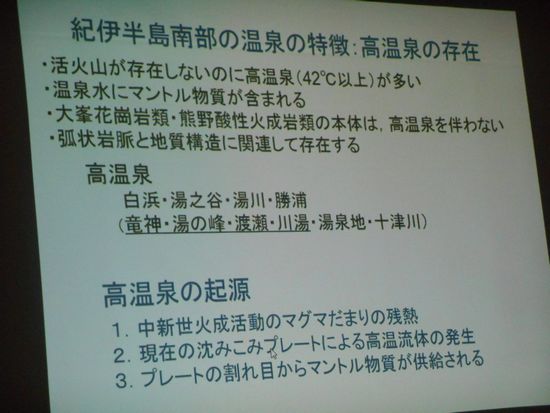

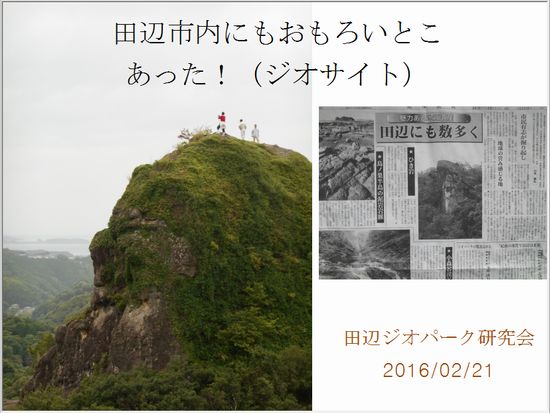

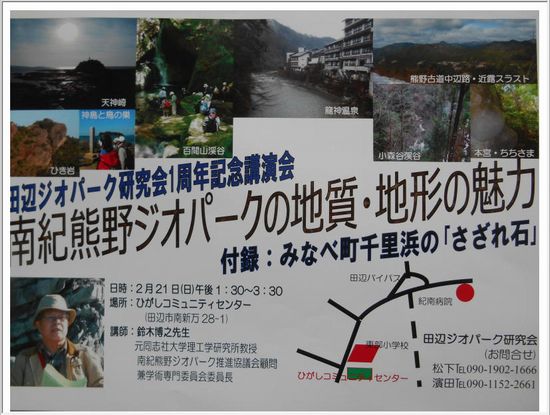

田辺ジオパーク研究会一周年記念講演会(含む「田辺おもろいとこ」

2016.02.21

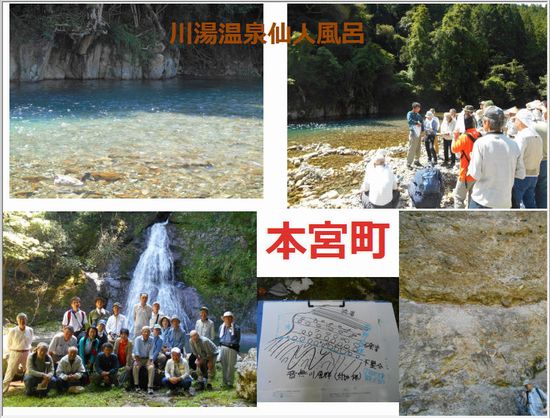

第9回 奇絶峡(音無川層群の上部羽六累層上部層)と龍神山

2016.01.23

2016.1.23

奇絶峡(きぜっきょう)~龍神山(りゅうぜんさん)と龍神宮

1. 奇絶峡、2015年9月吉野熊野国立公園拡張指定域の奇絶峡は、田辺藩主の安藤帯刀直次や紀伊候頼宜の石塔にこの辺りの石が切り出されたことで有名になり、国学者等の来峡が奇絶峡の発祥となっている。この音無川層群上部羽六(はろく)層は、約6000万年前に海溝の海底扇状地で、混濁流や海底土石流の堆積物からなる。全体として上方に厚層化・粗粒化する。下部の瓜谷層と合わせると層厚2,300㎞に達する四万十付加体の代表的な地層である。明治40年巨礫が転がるこの附近に桜や紅葉の植樹を行い、更に昭和5年に発足した奇絶峡整備委員会が現存している。田辺を代表する市民の憩いの場となっている。

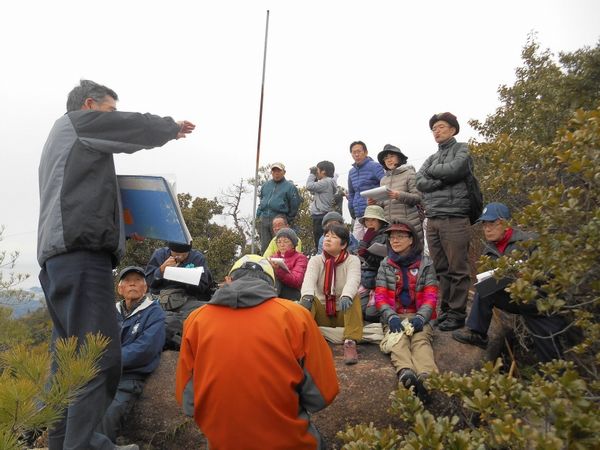

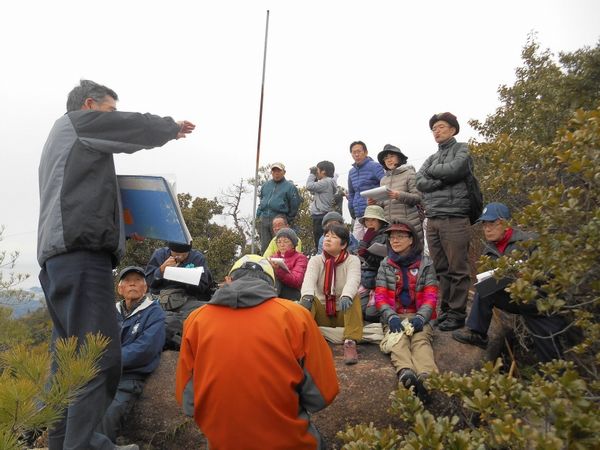

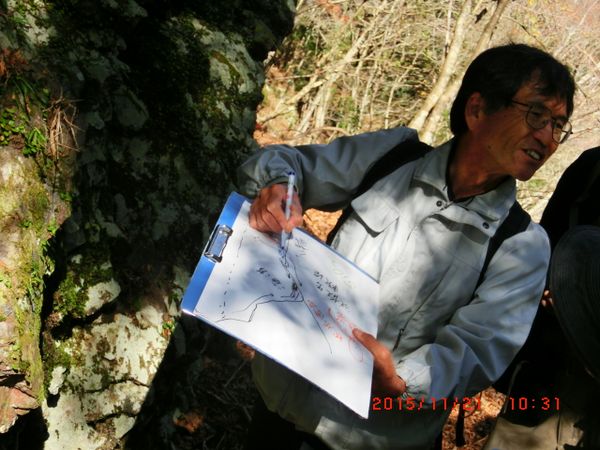

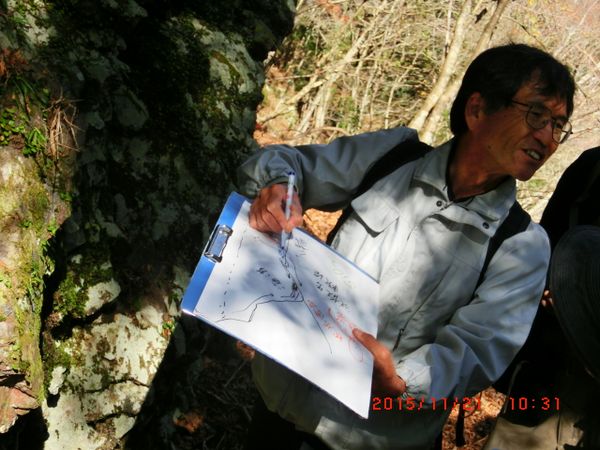

2. 龍神山(りゅうぜんさん)、奇絶峡から表参道登山口まで車移動し、冷たい空気の中、約1時間のハイキングを楽しんだ。龍神宮までの途中、第一展望岩で紀伊水道を望みながらの昼食と、椿~富田~白浜~田辺湾~みなべ町に至る隆起・沈降の地形について中屋先生から説明を頂いた。

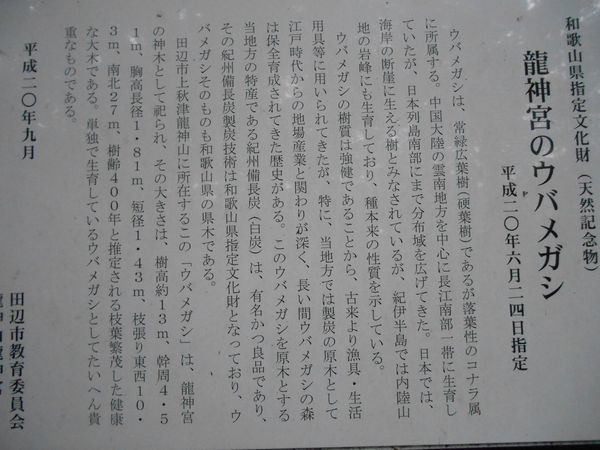

晴れた日には紀伊水道を挟み徳島の山姿が眺められる。標高496mの山頂付近にある龍神宮(りゅうじんぐう)ご神木のウバメガシは樹齢400年と解説されている。すぐ側にある池は山の頂上付近にありながらも地下からの湧き水の為、渇水することは殆どないようである。 16:00解散

奇絶峡(きぜっきょう)~龍神山(りゅうぜんさん)と龍神宮

1. 奇絶峡、2015年9月吉野熊野国立公園拡張指定域の奇絶峡は、田辺藩主の安藤帯刀直次や紀伊候頼宜の石塔にこの辺りの石が切り出されたことで有名になり、国学者等の来峡が奇絶峡の発祥となっている。この音無川層群上部羽六(はろく)層は、約6000万年前に海溝の海底扇状地で、混濁流や海底土石流の堆積物からなる。全体として上方に厚層化・粗粒化する。下部の瓜谷層と合わせると層厚2,300㎞に達する四万十付加体の代表的な地層である。明治40年巨礫が転がるこの附近に桜や紅葉の植樹を行い、更に昭和5年に発足した奇絶峡整備委員会が現存している。田辺を代表する市民の憩いの場となっている。

2. 龍神山(りゅうぜんさん)、奇絶峡から表参道登山口まで車移動し、冷たい空気の中、約1時間のハイキングを楽しんだ。龍神宮までの途中、第一展望岩で紀伊水道を望みながらの昼食と、椿~富田~白浜~田辺湾~みなべ町に至る隆起・沈降の地形について中屋先生から説明を頂いた。

晴れた日には紀伊水道を挟み徳島の山姿が眺められる。標高496mの山頂付近にある龍神宮(りゅうじんぐう)ご神木のウバメガシは樹齢400年と解説されている。すぐ側にある池は山の頂上付近にありながらも地下からの湧き水の為、渇水することは殆どないようである。 16:00解散

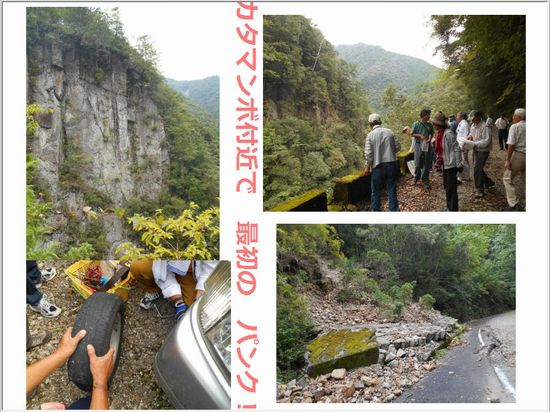

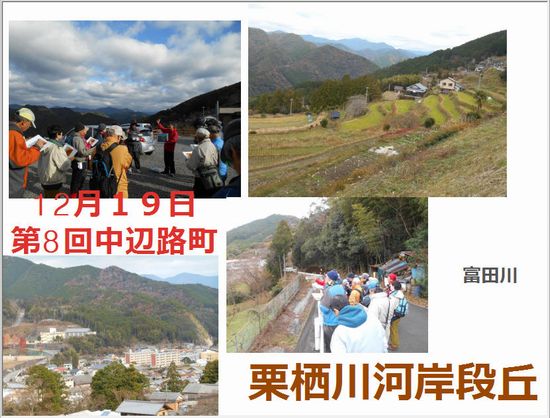

第8回 中辺路高原から栗栖川段丘確認~峰から2011年紀伊半島大水害崩落

2015.12.19

2015.12.19

高原~栗栖川河岸段丘~峰集落(2011年斜面崩壊発生地を見学)~滝尻~栗栖川北郡(ほくそぎ)亀甲石含有層(牟婁層群)

大塔行政局から先ず中辺路高原(たかはら)に向かう。ここは近露スラスト(高原向斜)上に集落があり、近年では霧の郷と呼ばれ素晴らしく見晴らしの良い場所である。大塔山・果無山脈の稜線を一通り眺めた後、栗栖川河岸段丘を見渡せる箇所まで降りる。

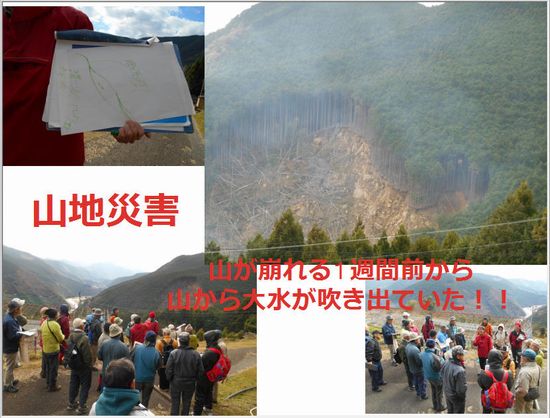

富田川を挟んだ対岸の栗栖川河岸段丘は、山地が隆起し段丘面の閑析がすすみ平坦な地形が削られ崩れているようだ。中段と下段は富田川の流路に沿って発達する階段状の地形となっている。続いて峰の集落に移動2011年台風12号時に発生した大規模斜面崩壊の様子が目の当たりに見える所で中屋先生レクチャーを受ける。この時の住民の方が「1週間前からゴーゴーと音が鳴り地響きもして柱にしがみついて生きた心地がせなんだよォ~」と話された。木々には濃い目の筋目が見えるが、その下の岩盤は既に斜面崩壊を起こしている。

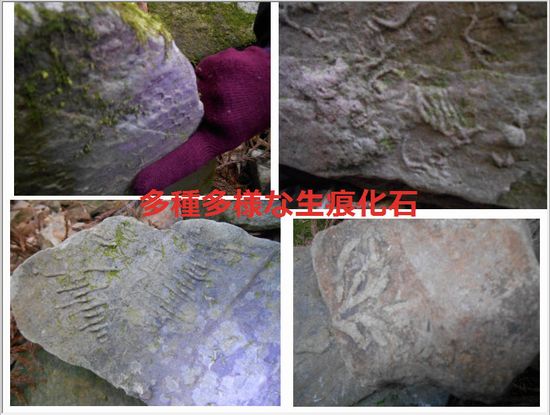

滝尻資料館では昼食後、午後からは吉松先生にバトンタッチレクチャー頂き、四万十帯牟婁層群、待望の亀甲石含有層に車を走らせる。林道から降りると直ぐに足元には何らかの生痕化石のかけらがあちこちに散らばっている。田辺市文化財第51号(2015年3月発刊)P10③に北郡の亀甲石が紹介されている。「昭和8年頃、地元の人が専門家の鑑定を求め奔走・・・京都帝国大学の小川琢治博士(田辺市出身名誉市民)も珍奇なもので何物とも言えず、さらに調査すべく現場の保存を望まれた・・・」。谷の間を縫って参加者が黙々と上って行くが、歓声が上がる度に足場の悪い斜面を降りたり登ったりするメンバーも(笑)。暫し、時を経つのも忘れ、このミステリーサークルにはまり込んだ一日だった。16:30解散

高原~栗栖川河岸段丘~峰集落(2011年斜面崩壊発生地を見学)~滝尻~栗栖川北郡(ほくそぎ)亀甲石含有層(牟婁層群)

大塔行政局から先ず中辺路高原(たかはら)に向かう。ここは近露スラスト(高原向斜)上に集落があり、近年では霧の郷と呼ばれ素晴らしく見晴らしの良い場所である。大塔山・果無山脈の稜線を一通り眺めた後、栗栖川河岸段丘を見渡せる箇所まで降りる。

富田川を挟んだ対岸の栗栖川河岸段丘は、山地が隆起し段丘面の閑析がすすみ平坦な地形が削られ崩れているようだ。中段と下段は富田川の流路に沿って発達する階段状の地形となっている。続いて峰の集落に移動2011年台風12号時に発生した大規模斜面崩壊の様子が目の当たりに見える所で中屋先生レクチャーを受ける。この時の住民の方が「1週間前からゴーゴーと音が鳴り地響きもして柱にしがみついて生きた心地がせなんだよォ~」と話された。木々には濃い目の筋目が見えるが、その下の岩盤は既に斜面崩壊を起こしている。

滝尻資料館では昼食後、午後からは吉松先生にバトンタッチレクチャー頂き、四万十帯牟婁層群、待望の亀甲石含有層に車を走らせる。林道から降りると直ぐに足元には何らかの生痕化石のかけらがあちこちに散らばっている。田辺市文化財第51号(2015年3月発刊)P10③に北郡の亀甲石が紹介されている。「昭和8年頃、地元の人が専門家の鑑定を求め奔走・・・京都帝国大学の小川琢治博士(田辺市出身名誉市民)も珍奇なもので何物とも言えず、さらに調査すべく現場の保存を望まれた・・・」。谷の間を縫って参加者が黙々と上って行くが、歓声が上がる度に足場の悪い斜面を降りたり登ったりするメンバーも(笑)。暫し、時を経つのも忘れ、このミステリーサークルにはまり込んだ一日だった。16:30解散

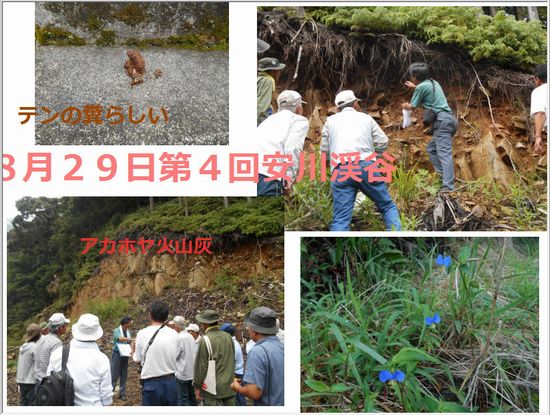

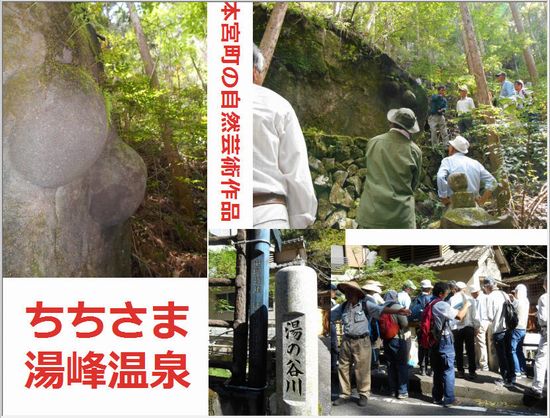

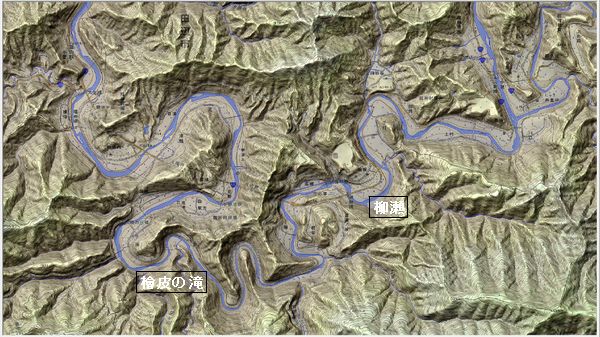

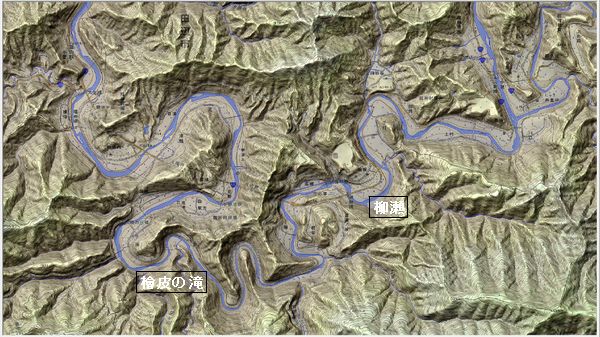

第7回 龍神村小森谷渓谷~姶良火山灰層(谷中・さいの谷)~日高川檜皮の滝

2015.11.21

第7回 龍神村小森谷渓谷~姶良火山灰層(谷中・さいの谷)~日高川檜皮の滝巡検

<巡検行程・内容>

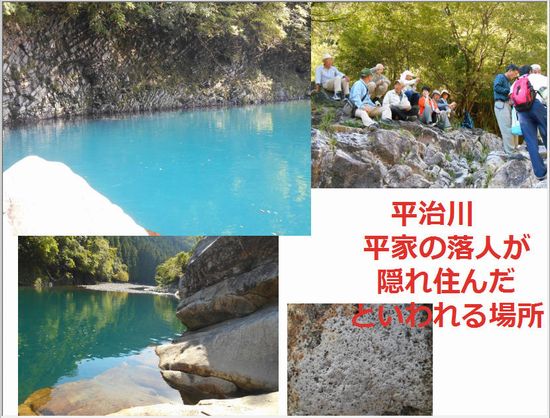

晴天に恵まれて龍神村柳瀬に集合、乗り合わせて先ず、小森谷へ。元森林鉄道跡の遊歩道を歩き、赤壺、白壺を見学。樹木がかなり生い茂り、部分的にしか俯瞰できなかったが、龍神・美山付加コンプレックスの層序(チャート等)を実感した。

伝説によると、お万という女性がこの辺りではヒロインになるが、源平合戦に敗れて龍神まで逃れてきた平家の平維盛との恋の成就がかなわず、身を投げたという「お万が淵」には時間的に不達となり、別機会に再度挑戦することとした。小森谷入り口付近にて昼食。三つ又経由で次の巡検サイトの丹生の川の 字「谷口」の通称「さいの谷」へ行く。

「さいの谷」では、公共工事で山が切り取られ、中屋先生によると、山肌は切り取り工事のあとにはコンクリートによる吹き付け工事がされるから、今が最良の時と教えて頂き、山肌の姶良火山灰堆積地を観察した。噴火当時には、当該地域に降った灰などが、川底に堆積したものであるが、現在の川底よりかなり高い場所に存在しているので、現地は隆起しているということである。さいの谷を後にし、丹生の川の殿原の環流丘陵を横目に、檜皮の滝に到着・観察。ここは、その昔日高川の筏の難所であったところである。川の両側に檜皮のようにごつごつした岩が林立している。このあたりには極端な穿入蛇行が発達しており、檜皮の滝あたりでは右岸の隆起が激しいそうである。音無川層群の層序の説明を受けた。谷間のため寒気が強くなる中、ここの蛇行を観察しながら柳瀬に帰還、帰途についた。

東西から押される力と南から押される力が加わり、紀伊半島は隆起活動を継続し、その合間を縫って日高川の穿入蛇行(曲流)と河岸段丘が発達し、椿山(つばやま)ダムを筆頭に水力発電サイトが多数あるのが特徴である。これらは、戦前のものもあれば椿山ダムのように戦後に建設されたものもある。

*音無川層群の褶曲巡検は2016.08.28 第12回 中辺路町 果無山脈褶曲と断層破砕帯等見学会

を参照ください。

<巡検行程・内容>

晴天に恵まれて龍神村柳瀬に集合、乗り合わせて先ず、小森谷へ。元森林鉄道跡の遊歩道を歩き、赤壺、白壺を見学。樹木がかなり生い茂り、部分的にしか俯瞰できなかったが、龍神・美山付加コンプレックスの層序(チャート等)を実感した。

伝説によると、お万という女性がこの辺りではヒロインになるが、源平合戦に敗れて龍神まで逃れてきた平家の平維盛との恋の成就がかなわず、身を投げたという「お万が淵」には時間的に不達となり、別機会に再度挑戦することとした。小森谷入り口付近にて昼食。三つ又経由で次の巡検サイトの丹生の川の 字「谷口」の通称「さいの谷」へ行く。

「さいの谷」では、公共工事で山が切り取られ、中屋先生によると、山肌は切り取り工事のあとにはコンクリートによる吹き付け工事がされるから、今が最良の時と教えて頂き、山肌の姶良火山灰堆積地を観察した。噴火当時には、当該地域に降った灰などが、川底に堆積したものであるが、現在の川底よりかなり高い場所に存在しているので、現地は隆起しているということである。さいの谷を後にし、丹生の川の殿原の環流丘陵を横目に、檜皮の滝に到着・観察。ここは、その昔日高川の筏の難所であったところである。川の両側に檜皮のようにごつごつした岩が林立している。このあたりには極端な穿入蛇行が発達しており、檜皮の滝あたりでは右岸の隆起が激しいそうである。音無川層群の層序の説明を受けた。谷間のため寒気が強くなる中、ここの蛇行を観察しながら柳瀬に帰還、帰途についた。

東西から押される力と南から押される力が加わり、紀伊半島は隆起活動を継続し、その合間を縫って日高川の穿入蛇行(曲流)と河岸段丘が発達し、椿山(つばやま)ダムを筆頭に水力発電サイトが多数あるのが特徴である。これらは、戦前のものもあれば椿山ダムのように戦後に建設されたものもある。

*音無川層群の褶曲巡検は2016.08.28 第12回 中辺路町 果無山脈褶曲と断層破砕帯等見学会

を参照ください。

2016.03.12 15:06

|

2016.03.12 15:06

|